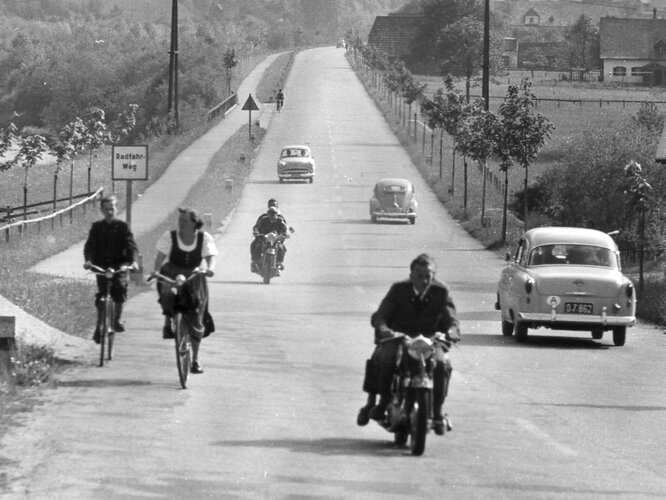

Moped und Motorrad

Bis zum Ende der 50er Jahre war neben dem Fahrrad das Motorrad das Fortbewegungsmittel Nummer eins auf den österreichischen Straßen. Die Kult-Fahrzeuge „Lohner-Roller“ und Puch-Motorrad repräsentierten gleichermaßen österreichische Qualität. Bald jedoch wurden die Motorräder von den Autos abgelöst; sie vollzogen einen Wandel vom alltäglichen Fortbewegungsmittel zum Wochenend- und Freizeitgerät.

Motorisierung

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der 1950er und 1960er Jahre ging der Traum vom eigenen Auto auch breite Bevölkerungsschichten in Erfüllung. Der Grad der Motorisierung erlebte seit den 1950er Jahren kontinuierlich eine steigende Tendenz. In Österreich gab es im Jahr 1950 48.453 registrierte PKWs, 1958 waren es mit 348.852 PKWs bereits in etwa sieben mal so viele. Das Auto war vom „Geschäftsfahrzeug der Selbstständigen zum Privatwagen aller Klassen und Schichten“ für die Fahrt zur Arbeit oder den Ausflug der Familie geworden.

Die relativ günstige und massenhafte Produktion machte den PKW nun auch für weniger wohlhabende Familien leistbar. Die Geschichte des VW-Käfers ist das bedeutendste Beispiel für den Erfolg der Autos zu dieser Zeit. Im deutschen Volkswagen-Werk in Wolfsburg wurden bis 1955 eine Million VW-Käfer produziert. Es gab kein anderes Auto, das einen ähnlich breiten Absatz fand.

Mobiles Leben

Mit dem Auto veränderte sich die Lebensqualität maßgeblich: weite Entfernungen rückten in erreichbare Nähe, der familiäre Sonntagsausflug ins Grüne wurde zur regelmäßigen Einrichtung und die Erkundung der nahen Umgebung zum beliebten Wochenend-Abenteuer. Und schließlich war auch der heiß ersehnte Urlaub in Italien für Durchschnittsfamilien leistbar geworden. Das Auto galt als Symbol unbegrenzter Mobilität, persönlicher Freiheit und Individualität.

Zuvor war man bei der täglichen Anreise zur Arbeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln stark eingeschränkt gewesen, weil man sich nach vorgegeben Zeiten und Routen zu richten hatte und Wartezeiten an der Haltestelle sowie dichtes Gedränge in der Straßenbahn in Kauf nehmen musste. Das eigene Auto war nun ein Symbol für Freiheit, für räumliche und zeitliche Unabhängigkeit und für den Beginn „besserer Zeiten“. Es ermöglichte die „kleinen Fluchten aus dem Alltag“, indem man sich kurzerhand in sein Gefährt setzte und losfuhr, um „die Welt zu entdecken“.

Mehr Verkehr, mehr Straßen – Ausbau des Verkehrsnetzes

Das oberösterreichische Straßennetz, das 1945 bei den Bundesstraßen etwa zur Hälfte und bei den Landes- und Bezirksstraßen fast ausnahmslos aus geschotterten, nicht staubfreien Straßen bestand, wurde in großer Eile ausgebaut und verbessert. Landeshauptmann Wenzl war in seiner politischen Tätigkeit durch die von ihm seit 1955 durch 22 Jahre hindurch ausgeübte Funktion als Landesrat und Leiter des größten Referats, des Baureferats, geprägt und hatte seinerseits dieses durch seine Dynamik und Sachlichkeit geprägt: Über 100 Ortsumfahrungen, sechs Donaubrücken, 1.844 Brücken, der Autobahnbau, die Neuerrichtung von Bundesstraßen wie Güterwegen und bäuerlichen Zufahrtsstraßen, die Staubfreimachung, die Ortsplatzgestaltungen, die Orts- und Ringkanalisationen, die Wasserleitungen, der Hochwasserschutz, der Kraftwerksbau und generell die Stärkung der Infrastruktur des Landes, das waren die großen Errungenschaften dieser Ära.

Neben Erweiterungen im Straßenbau verschärften sich die Sicherheitsvorschriften: Strenge Alkoholbestimmungen, Zebrastreifen, Sturzhelm- bzw. Gurtenpflicht für Motorrad- bzw. Autofahrer sollten die zunehmende Unfallhäufigkeit einschränken und die Gefahren für Verkehrsteilnehmer minimieren.

Pendlerwesen

Mit zunehmender Motorisierung und dem Ausbau des Verkehrsnetzes war die Nähe zum Arbeitsplatz nicht mehr so dringend gegeben. Für ein Haus im Grünen nahm man eine längere Autofahrt zur Arbeit und morgendlich-abendlichen Verkehrsstau in Kauf. Andere waren durch fehlende Arbeitsmöglichkeiten im eigenen Ort zum täglichen Pendeln in oberösterreichische Industriezentren gezwungen. Zwar war man mit dem Auto wesentlich bequemer und zeitunabhängiger unterwegs, aber durch steigende Benzinpreise insbesondere zu Zeiten regelmäßig wiederkehrender Ölkrisen sowie durch Reparatur- und Versicherungskosten sind und waren Pendler einer schweren finanziellen Belastung ausgesetzt.

Umweltverschmutzung

Nach und nach erst entstand ein Bewusstsein um die ökologischen Folgen des Individualverkehrs. Auch die Lärmbelästigung in den Städten nahm durch die gesteigerte Mobilität stark zu. Die Einführung autofreier Tage sollten einen Beitrag an der Reduzierung der allgemeinen Luftverschmutzung leisten. Insgesamt jedoch bewirkte die Einführung dieser Tage im Wesentlichen bis heute kein verändertes Verhalten der Autonutzer.

Verwendete Literatur siehe Bibliografie.

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2005