Konsumfaktor Jugend

Der kulturindustrielle Import aus den USA fand in den Jugendlichen eine neue, kaufkräftige Zielgruppe, die gewinnbringend vermarktet wurde. Der Verbrauch wurde zunehmend kurzfristiger, die Moden veränderten sich rascher, neue Musikgruppen, neue Idole, neue Trends wechselten einander in schneller Folge ab.

„Unabhängig von ihren Kritikern entwickelt sich die Jugend zu einer eigenständigen sozialen Schicht und wird langsam zu einem dominanten Faktor in der Konsumgesellschaft, und was oftmals als individuelle Rebellion gegen Konvention gedacht war, findet sich bald in einer erstaunlich großen Einheitlichkeit der Wertsetzung, einer weltweit gleichförmigen Massenkonsumindustrie wieder.“

(Hans Veigl, Die 50er und 60er Jahre. 1996, S. 121)

Musik und Film

Insbesondere die Mode-, Film- und Schallplattenindustrie erfreute sich einer Konjunktur. Ab Mitte der 1950er Jahre zogen Wurlitzer und Juke-Box in die Gasthäuser ein; sie unterstützten die rasche Verbreitung der „neuen“, amerikanischen Musik. Der Sender der US-Besatzungsmacht „Rot-Weiß-Rot“ machten Jazz- und Broadwaytöne, Rock’n’Roll und Boogie-Woogie auch im österreichischen Musikmarkt bekannt. Die Zeitschrift BRAVO – im August 1956 in Deutschland gegründet – war ein populärer Lieferant für Vorbilder und wurde auch in Österreich eifrig konsumiert. Elvis Presley, Sohn eines Fabrikarbeiters, wurde in dieser Zeit zum Sinnbild der jugendlichen Kultur der „Halbstarken“. James Dean aus „Denn sie wissen nicht was sie tun…“ oder „der Wilde“ Marlon Brando waren „die“ Symbolfiguren jugendlicher Protestkultur der 50er Jahre. Zu den Importschlagern des Musikmarkts zählten Bill Haley oder Fats Domino. Plattenspieler und Kofferradio verkörperten die Wunschträume der Jugendlichen. In Österreich wurden in den 1960er Jahren 60 Prozent aller verkauften Schallplatten von Jugendlichen erworben. „Siemens Radiogeräte bringen die Welt ins Haus“ so lautet ein Slogan eines Siemens-Werbeplakats aus dem Jahr 1948. Die „Welt“ begann vor allem über die Medien (Zeitung, Zeitschrift, Radio) eine bildhafte Form anzunehmen und wurde zum Traum der Jugendlichen.

Mode

Ein wesentlicher Faktor für das Entstehen der Konsumindustrie war die kostengünstigere Produktion der bis dato kaum erschwinglichen Luxusartikel, wodurch eine Teilhabe an der bunten Warenwelt auch für die einkommensschwächeren Schichten möglich wurde. Rasch wechselnde Modetrends zielten auf kurzfristigen Verbrauch dieser Güter.

Die im Entstehen begriffene Jugendkultur wehrte sich gegen das Vorbild der Erwachsenen und die elterliche Moral. Man wollte sich von der Elterngeneration distanzieren, die von Häuslichkeit und Frieden träumte. In den Lebensbereichen Freizeit, Mode, Musik und Film drückte sich diese Distanz zur Erwachsenenwelt aus: Blue Jeans und enge Hosen, Petticoats und Stöckelschuhe waren mehr als Kleidung – sie hatte Symbolwert und Aussagekraft.

Kaugummi

Der Kaugummi zählt wohl zu den ersten amerikanisch-exotischen Import-Genussmitteln, die Europa durch die amerikanischen Besatzungssoldaten erreichten. Kaum ein Kind oder Jugendlicher schaffte es, dem klebrig-süßen Naschwerk der GIs zu wiederstehen, die sich damit samt ihrem Lebensstil in die Herzen der jungen Leute schenkten. Besonders die lange Haltbarkeit des Kaumittels zeichnete die Süßigkeit überaus positiv aus und erhob den Kaugummi sogar über die Schokolade. „Dieses zutiefst amerikanische Produkt versprach als Zeichen der neuen Welt das Ende der Kriegsentbehrungen“, so Arne Andersen in ihrer Publikation „Der Traum vom guten Leben.“

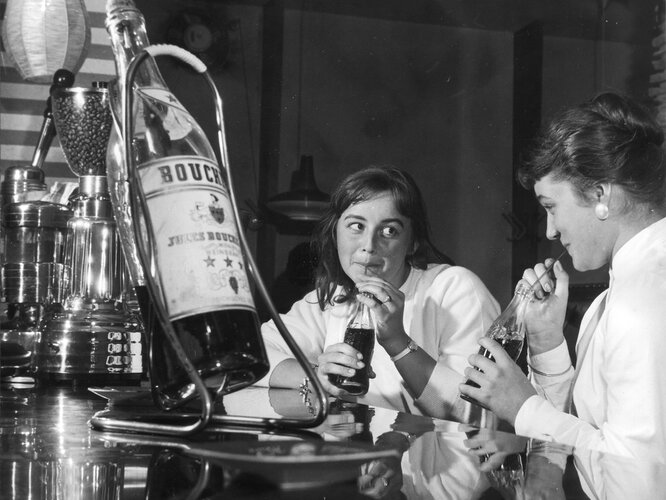

Coca-Cola – Ikone des "American Way of Life"

Auch die massenhafte Verbreitung von Coca Cola in Deutschland und Österreich geht auf die amerikanischen Besatzungssoldaten zurück. Da das Unternehmen im Zweiten Weltkrieg jedem amerikanischen Soldaten seine tägliche Flasche Coca Cola für 5 Cent versprochen hatte, wurden in Europa mehrere Abfüllanlagen installiert. 1946 eröffnete in Lambach die erste Abfüllanlage Oberösterreichs, mittels welcher die Versorgung der Besatzungssoldaten und ihrer Angehörigen mit Coca Cola gewährleistet werden sollte. Erst ab 1953 durfte Coca Cola in Österreich auch offiziell an Zivilpersonen abgegeben werden. Die flächendeckende Versorgung mit dem populären Softdrink wurde in Österreich im Jahr 1956 erreicht. Zwar sollte ein Gegenfeldzug mit regionalen Softdrinkprodukten (Sinalco, Chabeso-Cola, Taxi-Cola etc.) die Übermacht des Coca Cola mindern, dieser konnte jedoch nichts ausrichten. Laut einer Umfrage war Coca Cola schon 1947 das bekannteste alkoholfreie Softdrinkgetränk in Deutschland.

„Die Halbstarken“

In den 1950er Jahren trat eine Jugendkultur der „Halbstarken“ geradezu massenhaft in Erscheinung: Für die Erwachsenen waren dies Jugendliche, die in größeren oder kleineren Gruppen auf öffentlichen Plätzen „herumlungerten“ und Passanten belästigten oder anpöbelten. Da es kaum Spielplätze oder unbebaute Flächen gab, und die elterliche Kleinwohnung überaus eng war, schufen sich die Jugendlichen ihre eigenen Plätze in Hauseingängen, auf Straßen, in Hinterhöfen. Als asozial und unnütz wahrgenommen, kam es rasch zu einem Konflikt der Generationen. Das äußere Erscheinungsbild der als „Halbstarke“ zusammengefassten Gruppe Jugendlicher folgte einem einheitlichen Trend: Der „typische“ Halbstarke trug möglichst enge, dunkle Hosen und bunt gemusterte Hemden oder Pullover. Um die strenge Frisur den ganzen Tag halten zu können, durfte der Kamm in der Hosentasche nie fehlen. Die Jugendkultur der „Halbstarken“ entstammte den mittleren bis unteren Gesellschaftsschichten. Meist handelte es sich um Kinder, die in den Trümmern des Krieges aufgewachsen waren, die sich durch Holz- und Kohlenklau durchbringen und so ihren Beitrag zum Erhalt der Familien leisten hatten müssen. Ihr Auftreten und Erscheinungsbild war direkte Kritik an der elterlichen Moral.

Generationenkonflikte

In den 190er Jahren erfolgte eine zunehmende Politisierung der Jugendkultur, die am Lebensstil und der Lebensgestaltung der Eltern- und Aufbaugeneration heftig Kritik übte. Auch die Kosten des Wiederaufbaus und der Modernisierung wurden in Frage gestellt.

Die Elterngeneration, der es soeben gelungen war, die Nachkriegsmisere zu überwinden und sich einen bescheidenen Wohlstand aufzubauen stand der „Amerikanisierung des Lebens“ kritisch gegenüber. Sie kreierte ein Idealbild ihrer Töchter und Söhne: Brav und ordentlich, wie in den überaus populären Benimmbüchern dargestellt, geschickt in der Handarbeit, kein Kontakt zu jungen Männern. Vorbild der Erziehung war die opferbereite und gefügige Frau und Mutter. Sorgsame Behütung sollte die Kinder und Jugendlichen vor „pubertärer Verkommenheit“ abhalten. Die unterschiedlichen Weltanschauungen der Generationen waren sozialer Sprengstoff: Reibereien, Streitigkeiten, Unterdrückung und strenge Erziehungsmaßnahmen zählten zum familiären Alltag der 60er Jahre.

Verwendete Literatur siehe Bibliografie.

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2005