Marshall-Plan und Verstaatlichte Industrie

Österreich hat in den Jahren 1945 bis 1955 ausländische Hilfslieferungen, zu Preisen des Jahres 1955 berechnet, in Höhe von etwa 1,9 Milliarden Dollar erhalten, davon etwa 1 Milliarde in Form der Marshallplan-Hilfe. Damit konnte nicht nur der österreichischen Bevölkerung das Überleben gesichert werden, sondern es konnte auch das Wirtschaftswachstum rasch in Gang gebracht, die Industrie modernisiert und die Energieversorgung ausgebaut werden.

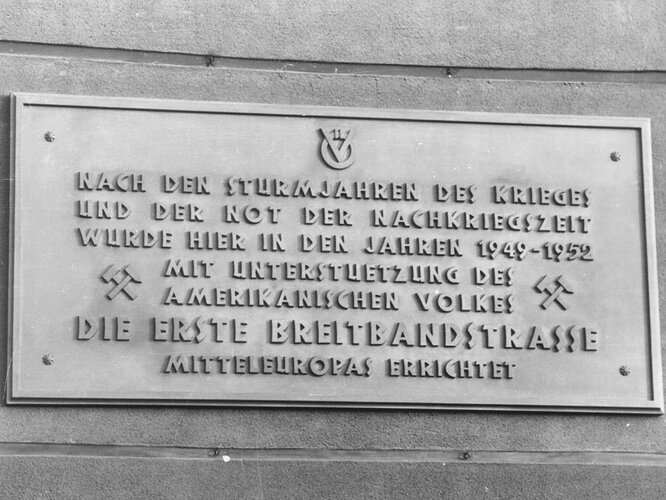

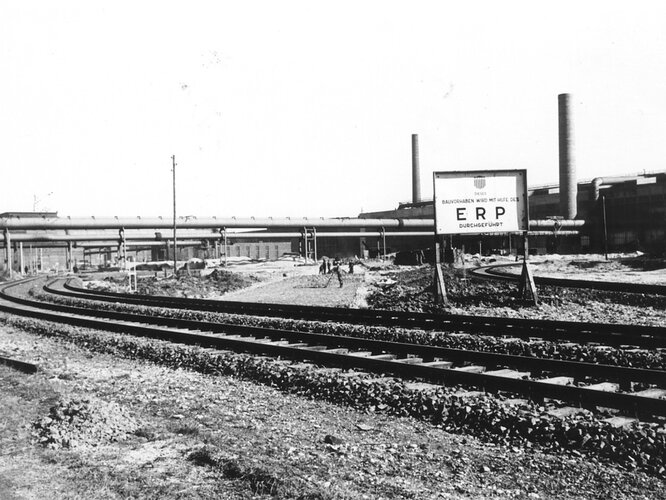

Aus den Verkaufserlösen der Hilfsgüter, die Österreich von den USA geschenkt wurden, wurden niedrig verzinste ERP-Kredite gewährt. Sie ermöglichten einen raschen (Wieder)Aufbau österreichischer Industriebetriebe.

In den Jahren 1946 und 1947 erfolgte die Verabschiedung zweier Verstaatlichungsgesetze: Das Erste Verstaatlichungsgesetz betraf Unternehmungen der Industrie und des Gewerbes sowie drei große Banken. Im Zuge dieser Verstaatlichung kamen die Kohle-, Erdöl-, Eisen- und Stahlindustrie sowie Teile der Elektro,- Maschinen- und Fahrzeugindustrie, der Aluminium- und der Stickstofferzeugung unter staatliche Kontrolle. Das zweite Verstaatlichungsgesetz betraf nahezu die gesamte Elektrizitätswirtschaft. Ziel der Verstaatlichung war es, der angeschlagenen österreichischen Wirtschaft zu einer soliden Basis zu verhelfen, um dem Kapitalmangel entgegenzusteuern und eine ausländische Übernahme zu verhindern. Außerdem sollte durch die Verstaatlichung die Inanspruchnahme „Deutschen Eigentums“ durch die Besatzungsmächte verhindert werden.

VÖEST – Ein Symbol des oberösterreichischen Wirtschaftsaufschwungs

Obwohl auf die Hütte Linz, deren Ausbau 1943 gestoppt worden war, etwa 6.000 Bomben abgeworfen worden waren, waren die Anlagen nicht total vernichtet. Bezogen auf das zum 31. 12. 1945 errechnete Anlagevermögen von 209,1 Millionen RM betrugen die Kriegsschäden etwa 8,5 Prozent.

Die Überlegungen zu einer Auflösung des Betriebs wurden nicht realisiert und bald die Entscheidung für einen Wiederaufbau und eine Weiterführung getroffen. Nach und nach wurden einzelne Produktionszweige wieder in Betrieb genommen. Auch die Pläne für den Verkauf der Hochöfen wurden nicht umgesetzt. Nur einer der sechs Hochöfen wurde schließlich nach Schweden verkauft. 1947 konnte in Linz der erste Hochofen wieder angeblasen werden. Die Großinvestitionen, die die VOEST zu einem vollwertigen Stahlwerk machten (Errichtung des LD-Stahlwerks, des Blechwalzwerks etc.) wurden zu einem überwiegenden Teil aus der Marshallplan-Hilfe gedeckt. Innerhalb kurzer Zeit gelang es, die VÖEST zu einem international konkurrenzfähigen Stahlwerk zu machen. Die Zahl der Beschäftigten stieg von 3.125 im Jahr 1945 auf 9.130 Arbeiter im Jahr 1950. Einen sensationellen Erfolg feierte die VÖEST mit der Entwicklung des LD (=Linz-Donawitz)-Verfahrens in den Jahren 1948 bis 1952, bei dem es gelang flüssiges Roheisen durch Aufblasen reinen Sauerstoffs zu Stahl zu frischen. Das weltweit bekannte Verfahren trug wesentlich zum internationalen Erfolg des Betriebs und auch zum wirtschaftlichen Aufschwung des Landes bei.

Andere Großprojekte

Bei den Linzer Stickstoffwerken beliefen sich die Kriegsschäden auf 12,5 Prozent der Errichtungskosten. Schäden wiesen auch die Steyr-Werke auf, während das Zellstoffwerk Lenzing oder die hervorragend getarnten Aluminiumwerke Ranshofen den Krieg ohne jeden kampfbedingten Schaden überstanden hatten. Die Anlagen waren zwar im Krieg in höchster Hast und provisorisch in Gang gesetzt worden, waren aber auf dem neuesten Stand der Technik. Das Zellwollewerk Lenzing, das im Jahr 1943 einen beachtlichen Produktionshöhepunkt erzielt hatte, musste aber bereits im Sommer 1944 wegen Maschinenschäden stillgelegt werden und sollte den Vorstellungen der Besatzungsmacht zufolge ursprünglich in eine Autoreparaturwerkstätte für militärische Zwecke umgewandelt werden. Auch bei Ranshofen dachte man zuerst an eine Umwidmung oder Auflassung.

Mitte 1946 kam die Produktion in den Linzer Stickstoffwerken wieder in Gang; es wurden umfangreiche Diversifizierungsinvestitionen vorgenommen. Lenzing wurde zur größten Zellwollefabrik Europas ausgebaut. Dem Aluminiumwerk Ranshofen wurden mit einem Walzwerk und einer Strangpressanlage weiterverarbeitende Betriebe angegliedert. Bemerkenswert ist aber, dass der in der NS-Zeit größte Industriebetrieb Österreichs, die Steyr-Daimler-Puch-AG, nicht mehr an seine frühere Bedeutung anschließen konnte und trotz des enormen Ausbaus während des Krieges die Automobilproduktion aufgeben musste. Sicherlich wirkte es sich aus, dass das Unternehmen während der kurzen Phase der russischen Besetzung des östlichen Enns-Ufers schwere Verluste erlitten hatte und Steyr als österreichischer Autoerzeuger keinen der mächtigen amerikanischen Konzerne hinter sich hatte. Die Industrieregion Steyr, bis dahin in Oberösterreich führend, geriet gegenüber dem Großraum Enns-Linz-Wels ins Hintertreffen.

Gründerboom

Oberösterreich war von Zerstörungen in den letzten Kriegsmonaten und Kriegstagen weniger stark betroffen als Niederösterreich und das Burgenland. Sowohl ostösterreichische wie auch vertriebene und ausländische Unternehmer tendierten wegen der labilen Situation in der sowjetisch besetzten Zone nach Westösterreich. Die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei zwischen 1945 und 1947 aufgrund der so genannten Benes-Dekrete verstärkte die Tendenz zu Betriebsansiedlungen in der amerikanischen Zone, wo die meisten der in Österreich verbliebenen Vertriebenen Aufnahme fanden. Die Marshallplan-Hilfe kam vornehmlich den westlichen Besatzungszonen zugute, während die Besatzungsschäden und Reparationskosten vor allem die sowjetisch besetzte Zone trafen. Damit entstand eine für Österreich völlig neue Verteilung der industriellen Standorte mit einer deutlichen Verlagerung in Richtung Westen und weg von Niederösterreich.

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung schätzte die Zahl der in Oberösterreich ansässigen Industriebetriebe im Sommer 1946 auf ca. 1.100 gegenüber 500 bis 600 im Jahr 1937. Davon waren ca. 100 im Krieg entstanden oder hierher verlagert worden. Den Rest bildeten Neugründungen nach Kriegsende. Dieser „Gründerboom“ unmittelbar nach Kriegsende war von Flüchtlingen, Vertriebenen und Wagemutigen getragen, die ihr Glück versuchten. Die Verlegung von Firmensitzen und Firmenvermögen, das große Angebot an neuen Arbeitskräften durch Flüchtlinge und die unterschiedlichen Strategien der westlichen Besatzungsmächte schufen in Oberösterreich eine vergleichsweise günstige Lage für die weitere wirtschaftliche Entwicklung.

Trotz aller Schwierigkeiten setzte eine richtige Gründungswelle ein: so wurden die Jahre 1946 bis 1952 zur Phase, in der die Weichen entscheidend gestellt wurden. Innerhalb von fünf Jahren erhöhte sich zum Beispiel die Zahl der Industriebetriebe in Oberösterreich um ein Viertel.

Bei weitem nicht alle Nachkriegsgründungen waren allerdings erfolgreich. Aus einzelnen Gründungen entstanden Unternehmen von Weltrang, Engel in Schwertberg, GFM in Steyr, Motorenwerk Mitterbauer/Laakirchen (MIBA), andere verschwanden wieder oder blieben nur von regionaler Bedeutung. Insgesamt sind in den siebeneinhalb Jahren von Mai 1945 bis Dezember 1952 in Oberösterreich 261 Industriebetriebe neu entstanden, fast dreimal soviel als durch die Gründungen und Verlagerungen in den sieben Jahren der NS-Herrschaft. Entscheidend waren die innovativen Ideen einerseits und der Kapitalanstoß durch den Marshallplan.

Zwischen 1948 und 1955 ergab sich daraus eine industrielle Gründungswelle, die sich auch in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre noch fortsetzte. Durch den Strukturwandel zählte Oberösterreich bereits 1955 zu den bedeutendsten Industrieregionen des Bundesgebietes. Der Anteil der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft sank zwischen 1951 und 1961 von 32% auf 23% - dafür konnte die Produktion wesentlich gesteigert werden. Allerdings verstärkten sich innerhalb Oberösterreichs die regionalen Unterschiede, zumal das Mühlviertel ja zur russischen Zone gehörte.

Landwirtschaft

Die Landwirtschaft wurde von der Modernisierungswelle erfasst: Die Mechanisierung der Betriebe schritt rasch voran. Innerhalb eines Jahrzehnts wurden 18.000 landwirtschaftliche Betriebe, das heißt fast ein Viertel aller Betriebe, an das Stromnetz angeschlossen. Die Zahl der Elektromotoren in der Landwirtschaft verdoppelte sich, die Zahl der Traktoren stieg auf das Zwanzigfache. 1953 war in der landwirtschaftlichen Produktion in allen Bereichen das Vorkriegsniveau wieder erreicht. Eine Bewirtschaftung war in keinerlei Hinsicht mehr notwendig. Von den landwirtschaftlichen Betrieben waren 1955 bereits 45 % im Nebenerwerb bewirtschaftet.

Aus: Alois Brandstetter: Über den grünen Klee der Kindheit

Aus: Alois Brandstetter: Über den grünen Klee der Kindheit

"Wir Jüngeren waren mit der Motorisierung völlig einverstanden, und sie konnte uns gar nicht schnell genug gehen. Wir sahen ja am Ende der Automatisierung für uns ein schönes, bequemes Leben. Noch aber mußten trotz der schier totalen Traktorisierung und der Liquidierung des Pferdebestandes - mit sichtlichem Vergnügen sagte man sich die geringe und verschwindende Zahl der noch verbliebenen Pferde von der letzten Viehzählung - viele Arbeiten ganz oder teilweise händisch ausgeführt werden. Auch wir veränderten die alten, für den Pferdevorspann ausgelegten Maschinen nur so weit, daß sie auch maschinell traktabel wurden, was hauptsächlich das Abmontieren der alten Deichseln und das Anbringen von Anhängerstutzen an den Wagen, der Mähmaschine und dem Heuwender bedeutete."

Verwendete Literatur siehe Bibliografie.

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2005