1947: Harter Winter und Energiekrise

In den ersten Jahren nach Kriegsende herrschte in Österreich durch die kriegsbedingten Zerstörungen ein eklatanter Mangel an Energie. Der Strom fiel oft über ganze Tage hinweg aus. Besonders schlimm traten die Probleme im harten Winter zur Jahreswende 1946/1947 zu Tage. Das Energieversorgungsproblem schien kaum mehr lösbar und zwang in die Wirtschaft zu Betriebsstilllegungen und -einschränkungen. Private Haushalte durften Licht, Elektro- und gasbetriebene Geräte nur zu bestimmten Stunden benutzen. Öffentliche Wärmestuben sollten – gegen geringes Entgelt – die Kälte erträglich machen.

Verstaatlichung der E-Wirtschaft

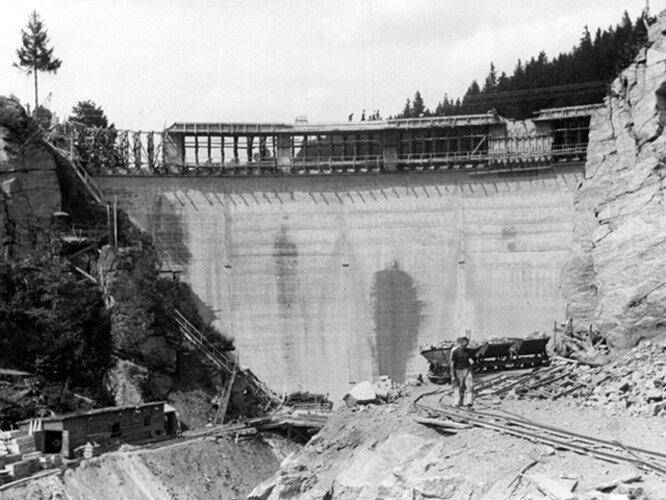

Eine langfristige Lösung des Energieproblems gelang schließlich durch das zweite Verstaatlichungsgesetz, durch welches im Jahr 1947 die Verstaatlichung fast aller österreichischen Elektrizitätsgesellschaften erfolgte. Wirtschaftshilfen ermöglichten und beschleunigten den Wiederaufbau von Energieaufbereitungs- und Versorgungsbetrieben. Drei Milliarden Schilling wurden aus den Geldern des Marshallplans in die österreichische E-Wirtschaft investiert, davon flossen allein 1,4 Milliarden Schilling in den Aufbau des Tauernkraftwerks Glockner-Kaprun. In den Bundesländern entstanden Landesgesellschaften sowie Sondergesellschaften für überregionale Großkraftwerke. Als Dachorganisation fungierte die Verbundgesellschaft.

Mythos Kaprun

Auf Seiten der Politik setzte man insbesondere auf den Ausbau der Wasserenergie zugunsten nationaler Unabhängigkeit. Die gigantische Bauleistung des Kaprun-Kraftwerks sollte ein Musterbeispiel dieser Unabhängigkeit werden. Das Bauwerk, das 1938 unter dem Einsatz von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen begonnen wurde, fand im September 1955 seinen Abschluss. Hier sollte der zähe Wiederaufbauwille des österreichischen Volkes sein materialisiertes Symbol finden. Insbesondere für die Nachkriegsgeneration steht Kaprun steht in diesem Sinne für vieles: Für die Überwindung von Armut und wirtschaftlicher Stagnation, für technischen Fortschritt, für Aufbauwillen und touristische Erschließung einer Hochgebirgslandschaft. Kaprun wurde zum Identitätsmarker einer Generation, die es nach dem Krieg geschafft hatte, die schwierigen Zeiten zu überwinden.

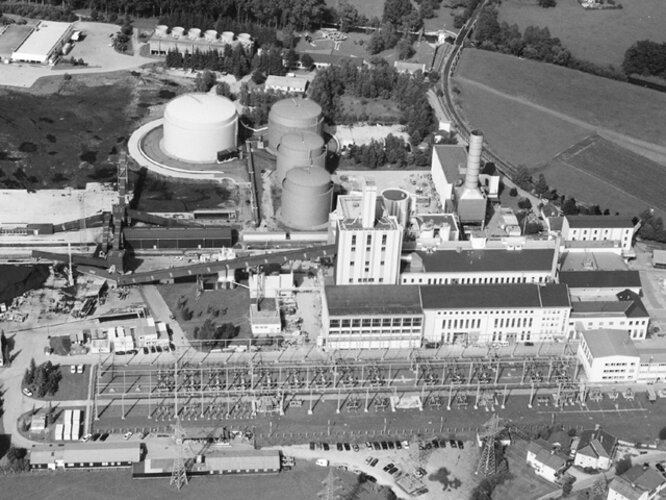

Kraftwerksbau in Oberösterreich

Der Ausbau der Wasserkraft, der während des Krieges begonnen worden war, wurde fortgesetzt: Die Innkraftwerke Obernberg, und Ering, waren bereits im Krieg fertig gestellt worden, der weitere Ausbau des Inns folgte zügig. Dann begann mit Jochenstein und Aschach der Ausbau der oberösterreichischen Donau; die Donaukraftwerke Ottensheim, Abwinden/Asten und Wallsee folgten in Dreijahresabständen. Am 1. August 1947 wurde die „Ennskraftwerke AG“ (EKW AG) mit Sitz in Steyr gegründet. Das Grundkapital von anfangs 24 Millionen Schilling wurde zu 50 % von der Republik Österreich über die Verbundgesellschaft, die anderen 50 % von den Bundesländern Oberösterreich (44,62 %), Niederösterreich (2,69 %) und Wien (2,69 %) aufgebracht. Das oberösterreichische Landesunternehmen (OKA) brachte als Grundkapital die Kraftwerksbaustellen Großraming, Staning und Mühlrading ein; die Beteiligung des Bundes bestand im wesentlichen in der Überlassung der Kraftwerksbaustelle Ternberg und der damit verbundenen Entschädigung an die VÖEST als Rechtsnachfolgerin der „Hütte Linz“. 1962 wurden die je 2,78 Prozent betragenden Kapitalanteile der Länder Wien und Niederösterreich von der OKA übernommen, so dass ab diesem Zeitpunkt die OKA und die Verbundgesellschaft zu je 50 Prozent an der Ennskraft beteiligt sind.

An der Enns dauerte es lange, bis die während des Krieges begonnenen Projekte (Staning, Mühlrading, Großraming und Ternberg) in Betrieb gehen konnten. 1952 lieferten die vier Kraftwerke Großraming, Staning, Mühlrading und Ternberg 10 % der gesamten damaligen österreichischen Stromerzeugung. Das 1953 eröffnete Kraftwerk „Rosenau“ war das erste eigenständig von der EKW AG umgesetzte Projekt. Die weiteren Kraftwerksbauten wurden in rascher Folge realisiert: Losenstein (1962), St. Pantaleon (1964), Garsten-St. Ulrich (1967), Weyer (1969) und Schönau ( 1972).

Kohlenbergbau

Die Förderung von Hausruckkohle war durch den Wegfall der Zwangsarbeiter auf 600.000 t abgesackt und erreichte erst wieder 1951 die Höhe der produktionsstärksten Kriegsjahre. Am 18. November 1947 wurde nach langen, in die Zwischenkriegszeit zurückreichenden Vorbereitungen ein zweites Kohlenbergbauunternehmen gegründet, die Salzach-Kohlenbergbau-Gesellschaft. Nach damals vorliegenden geologischen Befunden waren etwa 15 bis 20 Mio. Tonnen Kohle zu erschließen.

Wirtschafts- un Identitätsfaktor Elektrifizierung

1950 betrug der Gesamtverbrauch an elektrischer Energie in Oberösterreich 1,461 Milliarden kWh, pro Kopf also 1270 kWh. Im gesamten Bundesgebiet lag er damals bei 5,66 Milliarden kWh bzw. etwa 800 kWh pro Kopf. Das damals größte Dampfkraftwerk Österreichs stand in der Hütte Linz (167.000 kW). Daneben gab es das Dampfkraftwerk der OKA in Timelkam (51.000 kW).

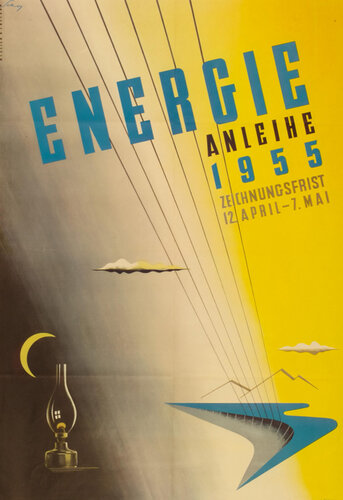

Die Elektrifizierung, die sich zunehmend auf alle Lebensbereiche ausweitete, ist ein wesentliches Moment des wirtschaftlichen Wiederaufbaus, und auch ein identitätsstiftendes Moment. Die Volkskundlerin Susanne Breuss bezeichnet die Elektrifizierung „als ein […] die Nation einigendes Band. Neben der viel zitierten enormen menschlichen Willens- und Arbeitskraft erscheint der Strom als Wiederaufbauenergie, die ganz Österreich durchfloss, zusammenhielt und vorwärts brachte.“

Jedoch musste die vom Komfort des Stromverbrauchs lang entwöhnte Bevölkerung zum Gebrauch von Strom und Energie regelrecht animiert werden. Dieser wurden, wie vormals der Verzicht auf Energie nun der Konsum von Energie als Beitrag zur Stärkung der Wirtschaft angepriesen. Auf diese Weise wurde das private Wohl mit dem Wohl des Staates und der Wirtschaft in direkte Verbindung gebracht.

Elektrifizierung der Haushalte

Die Elektrifizierung des Haushalts stand in direktem Zusammenhang mit dem Ausbau der Elektrizitätswerke, der Versorgungsgebiete und der Ausstattung der Häuser mit einheitlichen Stromnetzen und Stromsystemen. In den Häusern mussten die Leitungen verbessert und Sicherungsanlagen installiert werden. Durch diese Grundausstattung stand dem langfristigen Einsatz von elektrischen Geräten im Haus nichts mehr im Wege.

Der gesteigerte Einsatz von Elektrogeräten lässt sich auch am Gesamtverbrauch der Energie in Österreich ablesen: Dieser war 1957 um 60 % höher als 1950. Zunehmend konnte der Bedarf aus den eigenen Ressourcen gedeckt werden, Stromimporte aus dem Ausland verliefen rückläufig.

Verwendete Literatur siehe Bibliografie.

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2005