Klostergründungen des Hoch- und Spätmittelalters in Oberösterreich

Benediktiner und Augustiner Chorherren

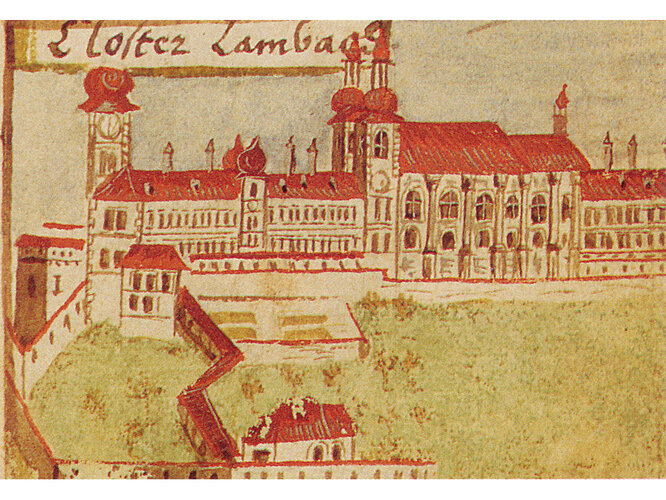

In der zeitlichen Abfolge wurde zuerst (1020/1040) das Benediktinerinnenkloster Traunkirchen durch Wilhelm von Raschenberg-Reichenhall gegründet und vom Kloster Nonnberg (Salzburg) besiedelt, dem das Salzkammergut zugewiesen wurde. 1056 wandelte Bischof Adalbero von Würzburg das in seiner Stammburg Lambach seit etwa 1040 bestehende Kanonikerstift in ein Benediktinerkloster um, das eine große Strahlkraft entwickelte. Im Zuge der gregorianischen Reform konnte Bischof Altmann von Passau (1065–1091) das Stift St. Florian als Institut der regulierten Augustiner Chorherren erneuern.

Im Innviertel (seit 1779 bei Oberösterreich) erfolgte die Stiftung des Chorherrenstifts Reichersberg (1084), eine Stiftung des Wernher von Reichersberg und seiner Frau Dietburga, dann an der östlichen Landesgrenze die Gründung des Kollegiatsstiftes Garsten (1082) durch Otokar von Steyr, das nach der Berufung von Benediktinern aus Göttweig unter Abt Berthold (1110–1142) erblühte.

Nördlich der Stadt Steyr stifteten Arnhalm und Bruno von Gleink 1120 ein Benediktinerkloster: Gleink. Fast zeitgleich erfolgten weitere Stiftungen am Inn: das Chorherrenstift Ranshofen (1125 durch den baierischen Herzog), das durch König Arnulf seine erste Gründung zwischen 896 und 898 erlebt hatte, und Suben (2. Hälfte des 11. Jahrhunderts) durch Tuta, Tochter des Formbacher Grafen Heinrich.

Erschließung des Mühlviertels

Zuletzt erreichte die klösterliche Erschließung das Mühlviertel. Von Westen nach Osten wurde das durch den Haselgraben geteilte Mühlviertel (bis 1779 Mühlviertel und Machlandviertel genannt) regelrecht in Gebietsstreifen zur Erschließung des Landes aufgeteilt und Klöstern zugewiesen.

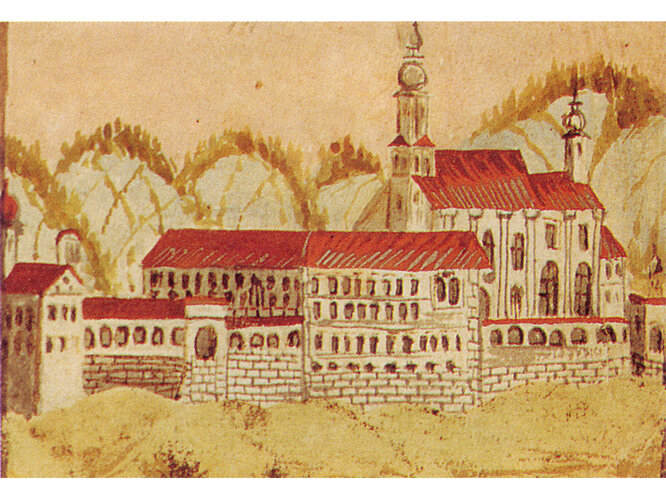

Zur Gründung von Schlägl und der anderen Stifte ist der Landesausbau der ganzen Region zu beachten. Das Gebiet zwischen der Ilz bei Passau gelangte zunächst an das Benediktinerinnenkloster Niedernburg in Passau. Dieses Land der Abtei ging Ende des 12. Jahrhunderts an den Passauer Bischof über. Der Bischof sorgte mit dem Hochstift Passau für Rodung und Kolonisation, auch für die Gründung von Pfarren im Abteiland. In diesem Zusammenhang ist die Gründung von Slage (1202/1203) und dann von Schlägl als Werk des Bischofs von Passau zu sehen, der den Ministerialen Kalhoch von Falkenstein als ausführendes Organ beauftragte. Nach Aufgabe der Cisterce Slage, die bereits um 1210 erloschen sein muss, gelang es, Prämonstratenser zur Übernahme von Slage zu bewegen, die vermutlich von Osterhofen an der Donau kamen. Mit der Stiftungsurkunde vom 9. Juli 1218 übergab Kalhoch von Falkenstein den Prämonstratensern die Neugründung. Sie ließen sich an einer günstigeren Stelle, am Ufer der Großen Mühl, im heutigen Schlägl nieder.

Aus dem Zisterzienserkloster Rein (Steiermark) kamen jene Mönche, die 1146 mit den Besitzungen Ulrichs und Colos von Wilhering das gleichnamige Stift errichteten. Als das Stift Wilhering 1185 auszusterben drohte, erfolgte durch das Reiner Mutterkloster Ebrach in Franken eine zweite und erfolgreiche Besiedlung. Den Mönchen wurden im Mühlviertel Rodungsgebiete zwischen jenen des Stiftes Schlägl und des Stiftes St. Florian zugewiesen; den östlichsten Teil des Mühlviertels übernahmen die Klöster Waldhausen und Baumgartenberg.

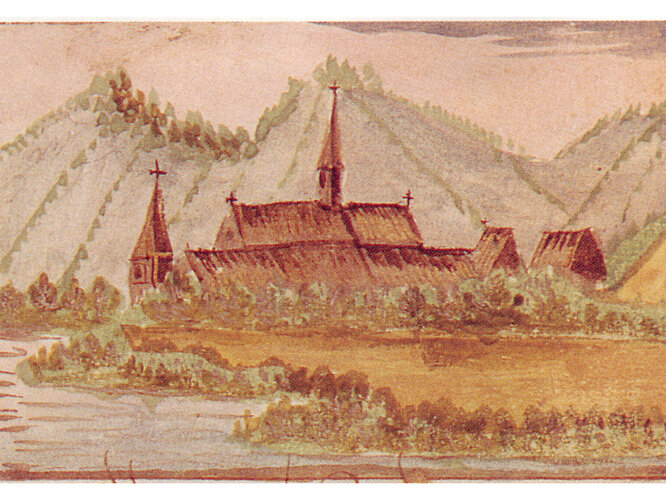

Wenige Jahre nach der Stiftung des Zisterzienserklosters Baumgartenberg (1141), das mit Mönchen von Heiligenkreuz besiedelt wurde, entschlossen sich Otto von Machland und seine Frau Jutta von Peilstein zur Gründung eines weiteren Klosters. 1147 bestätigte der Schwager Ottos – der Passauer Bischof Reginbert (1138–1148) – das neue Augustiner Chorherrenstift auf der Burg Säbnich bei Sarmingstein (an der Donau), das mit Chorherrn des Stifts Wettenhausen (Diözese Augsburg) besiedelt wurde. Wenig später übersiedelten die Chorherren jedoch an den nunmehr Waldhausen genannten Ort (Silvia domus).

1293 widmete der Passauer Bischof Bernhard von Prambach seine ererbten Güter für die Klostergründung Engelszell und besiedelte diese mit Mönchen aus dem Zisterzienserstift Wilhering.

| Klostergründungen des Hochmittelalters | |

|---|---|

| Lambach | 1056 |

| Reichersberg | 1084 |

| Wilhering | 1146 |

| Schlägl | 1204 bzw. 1218 |

| Abgekommene Klöster | |

| Traunkirchen | 1020/40–1571 |

| Suben | 1050–1784 |

| Garsten | 1082–1785 |

| Gleink | 1123–1784 |

| Ranshofen | 1125–1810 |

| Baumgartenberg | 1141–1784 |

| Waldhausen | 1147–1792 |

| Linz, Minoriten | 13. Jh.–Mitte 16. Jh. |

| Enns, Minoriten | 13. Jh.–Mitte 16. Jh. |

| Wels, Minoriten | 13. Jh.–Mitte 16. Jh. |

| Engelszell | 1293–1786/88 |

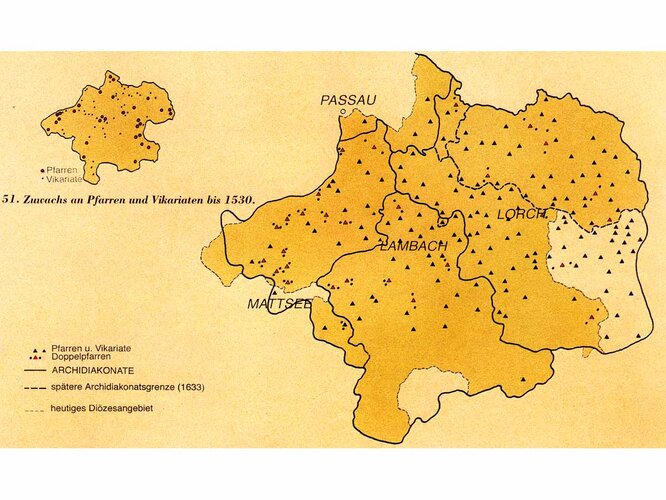

Ausbildung des Pfarrwesens

Nur wenige Jahrzehnte vor der hochmittelalterlichen Städtegründungswelle war das Pfarrwesen ausgebildet worden. Während die Pfarrsitze (die jüngsten Rodungsorte ausgenommen) oft an alten Siedlungszentren festhielten, wurden die Städte an neuen Wirtschaftsmittelpunkten errichtet. In diesen Städten verwirklichten Mendikantenorden (Bettelorden) ein neues Pastoralkonzept, neu war auch die ‚mobile’ Struktur des Ordens (Bindung an den Orden und nicht an ein Kloster, wie dies in den ‚alten’ Orden üblich war, etwa bei den Benediktinern). Dass der Orden und seine Mitglieder auf Besitz von Grund und Boden verzichteten (jedenfalls in der Gründungsphase), verhinderte, dass die im Spätmittelalter durchaus einflussreichen Bettelorden nicht dem Prälatenstand zugezählt wurden. Die Anfänge in ihren Hauptwirkungsorten – den Städten Linz, Wels und Enns – reichen noch in das 13. Jahrhundert. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts partizipierten sie wohl an Gütern des um 1308 aufgelösten sehr dominanten ‚Templerordens’, worüber allerdings kaum Quellen oder Untersuchungen vorliegen.

Außerhalb des bislang bekannten Ordensschemas stand das Kloster Pulgarn. 1303 von Margaretha von Kapellen als Spital gestiftet, wurde dieses 1315 in ein weibliches Heiliggeistkloster (von Wien aus besiedelt) umgewandelt.

Als Letztes der ‚alten’ Stifte folgte die von Eberhard von Wallsee für ein Kloster der Zisterzienserinnen 1355 gewidmete alte Burg Schlierbach; die ersten Nonnen kamen aus Baindt (Württemberg). Über die weiblichen Klöster bei den Augustiner Chorherrenstiften ab ca. 1200 („Doppelklöster“ genannt) hat sich kaum eine Tradition erhalten.

Spätmittelalterliche Klostergründungen

Der Dominikanerniederlassung in Steyr (ab 1472), den Paulanern in Oberthalheim (ab 1497) und den Karmeliten in Mauthausen (ab 1494) waren nur wenige Jahrzehnte gegönnt. Dem Einbruch in der Reformationszeit konnte in der Folge - in der Zeit der Gegenreformation – nur durch Hilfe aus ‚Staatsräson’ im Bereich der ‚alten’ Klöster entgegengehalten werden. Neue Kräfte – auch durch neue Orden – kamen hinzu.

Autor: Johannes Ebner, 2009