Städtisches Handwerk und städtischer Handel

Die wirtschaftlichen Voraussetzungen und die damit verbundene Entwicklung sind die maßgebenden Faktoren der Stadtgeschichte in Oberösterreich. Die Fernhandelssituation ist von drei wesentlichen Momenten bestimmt: die zur Verfügung stehenden Verkehrswege und -mittel, die Austauschmöglichkeiten mit anderen Ländern und der durch das Land laufende Transit.

Flussschifffahrt

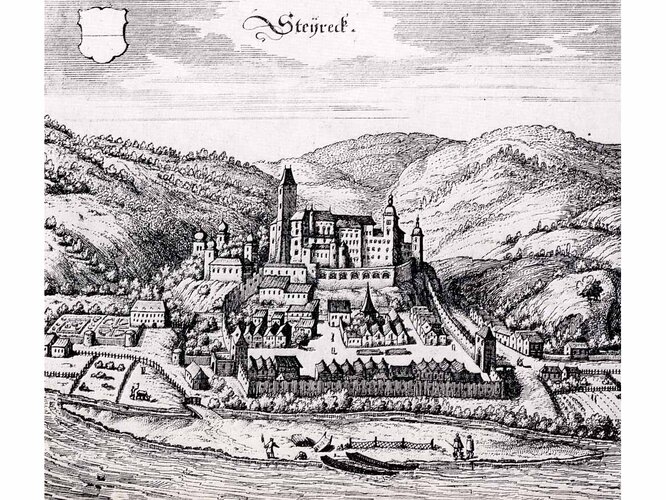

Die Flussschifffahrt bildete bis weit in die Neuzeit hinein die wichtigste Verkehrsmöglichkeit. Allen voran ist hier natürlich die Donau als größter Fluss zu nennen. Die Städte Eferding, Linz und Enns (das natürlich auch vom gleichnamigen Fluss profitierte) konnten die Donauschifffahrt nutzen. Die bayerischen Städte Braunau und Schärding liegen am Inn, Gmunden und Wels an der Traun und Steyr an der Enns. Vöcklabruck konnte zumindest die Flößerei auf der Ager nutzen, wohingegen Freistadt als einzige oberösterreichische Stadt nicht an einem schiffbaren Gewässer liegt. Die beiden großen Flüsse Donau und Inn sorgten dafür, dass bis weit hinein in das deutsche Gebiet und in die Alpen Handel getrieben werden konnte. Sie bildeten einen „Schiffverkehrstrichter“, der im oberösterreichischen Städteviereck mit seinen verschiedenen Landwegen Richtung Norden und Nordosten für eine geballte Konzentration an Transitmöglichkeiten sorgte. Hier wurden vor allem Tuche nach Osten (Krems-Stein, Wien) und Wein nach Westen (Regensburg, Passau) transportiert.

Aufgrund des Übergewichts der Flussschifffahrt hatten im oberösterreichischen Gebiet nur wenige Straßen Bedeutung für den Handel. Wichtig war vor allem die alte Römerstraße von Salzburg über Enns nach Wien, die bei Linz über Freistadt nach Böhmen abzweigte. Aus diesem Grund ist auch hier 1497 die erste Donaubrücke im Bereich des Landes Oberösterreich entstanden.

'Eisen- und Salzproduktion

Wirtschaftlich gesehen waren sicher die Eisen- und Salzproduktion im Land ob der Enns der wichtigste Sektor. Die Steyrer Eisenprodukte gelangten neben Böhmen, Mähren, Ungarn und Venedig bis an die Hafenstädte der Nord- und Ostsee. Neben Steyr selbst waren nur die Städte Linz, Wels, Enns und Freistadt zum Eisenhandel befugt.

Mit der verstärkt einsetzenden Salzgewinnung im Hallstätter Salzberg erlangte die Salzproduktion in Oberösterreich zunehmendes Gewicht. Die Verteilung und der Handel mit oberösterreichischem Salz lagen in der Hand der Stadt Enns, die 1340 sogar einen eigenen Hafen für die Salzschifffahrt anlegte.

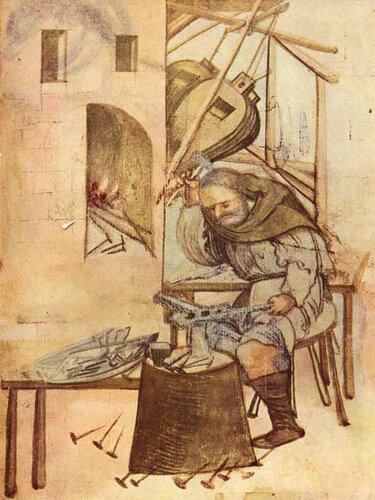

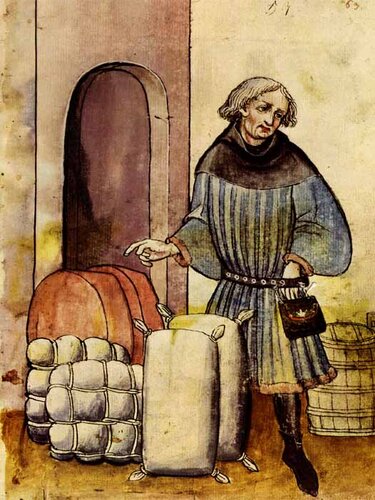

In der Textilproduktion stand die Leinenweberei an der Spitze. Oberösterreich konnte hier aber trotz seiner guten Verkehrs- und Handelslage nie überregionale Bedeutung erringen. Das lag vor allem daran, dass nur wenige Städte eine größere Anzahl von Handwerkern beheimatete, die für den Export arbeiteten. Allein Steyr mit seinen Eisenwerkstätten und Wels konnten eine größere Zahl von Handwerksbetrieben aufweisen. In den bayerischen Städten Braunau und Schärding herrschte vor allem die Tuch- und Leinenerzeugung vor und auch Eferding wurde im Spätmittelalter zusehends zu einer Handwerkerstadt.

Aufgrund der dominanten Stellung der Kaufleute in den Städten konnten jedoch die Handwerker nie entscheidenden Einfluss gewinnen. Die Kaufleute, die das Gewerbe am Land und in der Stadt beherrschten, konzentrierten sich hauptsächlich auf das Verlagswesen, vertrieben also die Erzeugnisse der Handwerker.

Die unterschiedlichen Handwerksgruppen organisierten sich im späten 14. bzw. im 15. Jahrhundert in Zünften und versuchten so, ihre Rechte und Interessen entsprechend durchzusetzen, was naturgemäß immer wieder zu sozialen und wirtschaftlichen Spannungen führte.

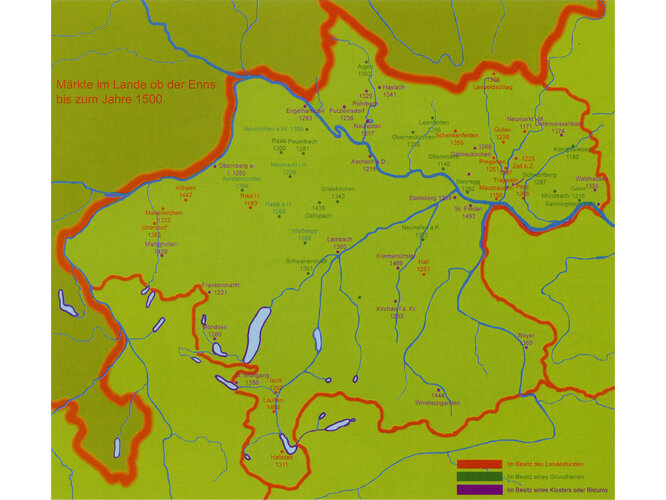

Märkte und Messen

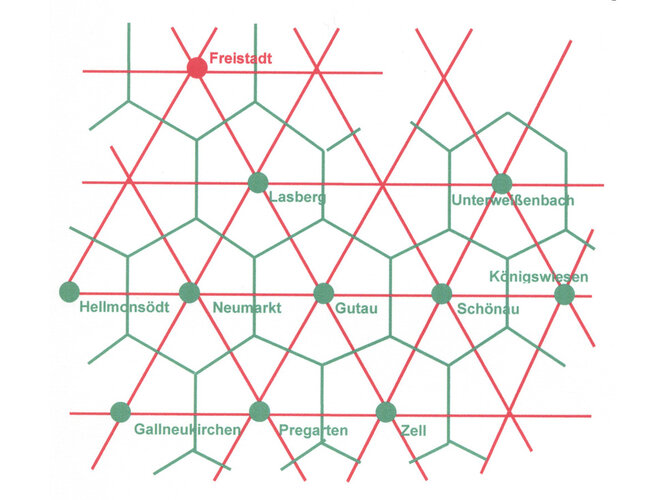

Eine – wenn auch nur regionale - Bedeutung gewannen manche Städte und zusehends immer mehr Märkte in ihrer Funktion als Marktplätze, die für die Verteilung der landwirtschaftlichen Produkte nötig waren. Diese bewusste Verteilung von Städten und Märkten als wirtschaftliche Zentren durch die Landesfürsten im 14. Jahrhundert nannte der Historiker Karl Gutkas „raumordnendes Prinzip“. Er geht davon aus, dass sowohl der Landesfürst als auch die Landesherren bestrebt waren, wirtschaftliche, zum Teil auch kulturelle und soziale Mittelpunkte in ihrem Einflussgebiet zu schaffen. Wichtiger als diese Wochenmärkte, die offensichtlich besonders in Gmunden und Wels einen guten Ruf genossen, waren die Messen. Diese zu bestimmten Terminen stattfindenden Fernhandelsmärkte reichen mindestens bis in das frühe 10. Jahrhundert zurück – sie werden in der Raffelstetter Zollordnung erwähnt – und erreichten in Enns und Linz überregionale Bedeutung. Das Jahrmarktsrecht gehörte zu den begehrtesten Privilegien im Spätmittelalter und setzte ein besonderes Wohlwollen des Landesfürsten voraus.

Vorrechte für Städte

Nicht nur an diesen Messen sieht man, dass das oberösterreichische Städteviereck in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes eine entscheidende Rolle spielte. Von der Römerzeit bis in das Spätmittelalter kann man generell eine gewisse Dominanz und Bevorzugung dieser Städte erkennen.

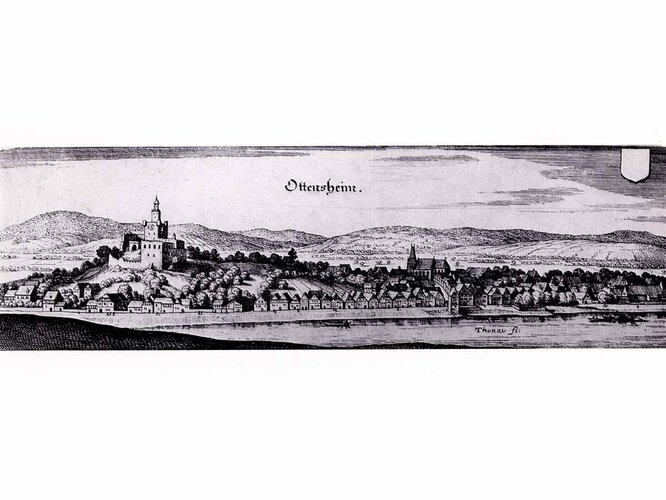

Bereits 1228 wurden von Herzog Leopold VI. den Bürgern von Ottensheim die gleichen Maut- und Zollbegünstigungen zu Wasser und zu Lande gewährt, deren sich schon die Bürger von Enns und Linz erfreuten. 1287 wurde Steyr ein Niederlagsprivileg für Eisen und Holz, 1372 Wels für Holz allein gewährt. Enns beanspruchte ein Niederlagsrecht für Salz und Linz für Salz und Häute. Außerdem konnte Freistadt 1277 neben einem wirksamen Straßenzwang ein Vorrecht auf alle Wahren, die nach Böhmen gingen oder von dort kamen, vorweisen (Stapelrecht). Dieser Straßenzwang stellte einen schweren Eingriff in die natürlichen Verhältnisse dar, besonders weil die Strecke über Linz und Leonfelden durch den Haselgraben eigentlich die kürzere Strecke war. Außerdem galt für alle landesfürstlichen Städte die Bannmeile, die das Monopol der Stadtwirtschaft im Umland vor allem für das Bierbrauen sowie die Bier- und Weinschank sichern sollte.

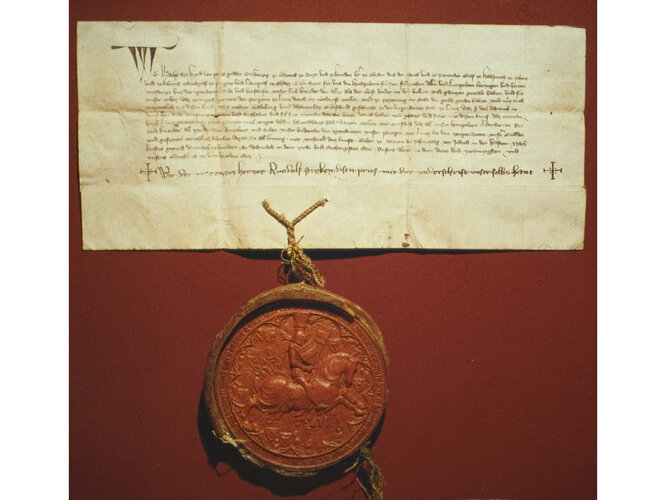

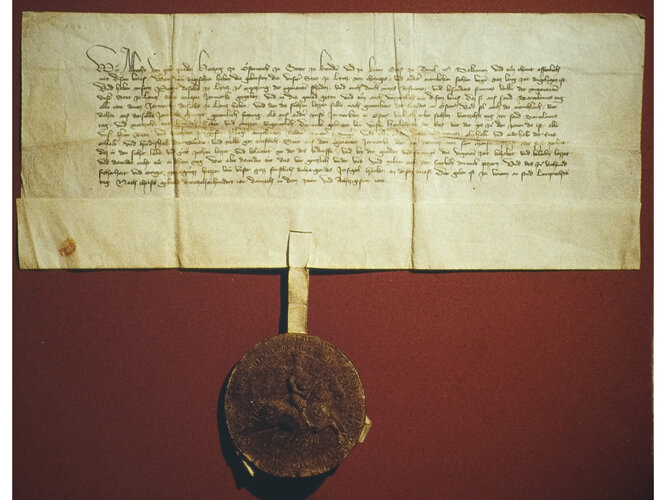

Neben diesen Privilegien hatten nur landesfürstliche Städte das Recht, die Pyhrnpassstraße, die den kürzesten Weg nach Venedig darstellte, zu benutzen. Aus dem Jahr 1311 ist uns der erste Beleg dafür überliefert, dass bald versucht wurde, ein einheitliches, oberösterreichisches Handelsrecht zu etablieren. Hallstatt wurden in einem Freiheitsbrief alle Rechte, die die Bürger von Lauffen und Gmunden und andere Städte ob der Enns auf dem Wasser und auf dem Lande genossen, zugesprochen. Es ist hier erstmals die Struktur zu erkennen, die sich im 14. und 15. Jahrhundert zum oberösterreichischen Städtebund verdichtet. 1358 finden wir das erste gemeinsame Privileg für Enns, Linz, Wels, Steyr und Gmunden, vollständig traten die sieben landesfürstlichen Städte allerdings erst in einem ständischen Bundbrief von 1406 auf.

Handelsverbindungen

Die engsten wirtschaftlichen Verbindungen unterhielten die oberösterreichischen Städte natürlich mit Niederösterreich bzw. Wien, der Steiermark, Salzburg, Passau und dem Königreich Böhmen. Trotz der verschiedenen Privilegien ist das Monopol der Städte in Handel und Gewerbe im Land ob der Enns nie ganz durchgedrungen. In den grundherrschaftlichen Märkten und Dörfern wurde regelmäßig Handel mit Vieh, Getreide und Lebensmitteln getrieben. Auch nach verschiedenen Erlässen aus dem 14. und 15. Jahrhundert waren diese Kirchtage und Gaumärkte weit verbreitet. Hier ist im Besonderen die Urkunde von Albrecht III. von 1372 zu nennen, die besagt, dass nur auf Märkten und Kirchtagen, auf denen immer schon Handel mit Kaufmannswaren getrieben wurde, dies auch weiterhin geschehen darf.

Neben dem teilweise illegalen Abhalten von Märkten versuchten die Landesherren mit ihren Warentransporten die landesfürstlichen Städte und ihre Mautstätten zu umgehen. Dies geschah mittels Packtieren auf Schleichwegen oder im Bereich des Flussverkehrs mit halb- und illegalen Ladestätten. Diese Mautausfälle stellten für den Landesfürsten ein ernstes Problem dar, war doch sein Haushalt zu einem beträchtlichen Teil von diesen Einnahmen abhängig. Eine weitere für den Landesfürsten unliebsame Entwicklung stellten die Vorstädte dar, die außerhalb des Hoheitsbereiches der Städte lagen und damit in ihrem Tun nur wenig beeinflusst werden konnten. Im Schutze der Grundherren siedelten sich hier Gewerbe, Handwerk und Gaststätten an. Als beispielhaft für diese Konstellation können; Urfahr (Linz), Dörfl (Vöcklabruck) und Traundorf (Gmunden) angeführt werden.

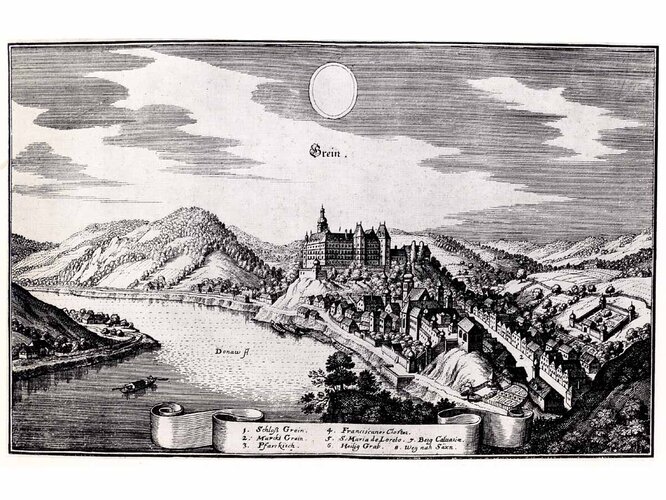

Gegen Ende des 15. Jahrhundert ging der Fernhandelscharakter der Städte zusehends zurück, besonders weil von den aufstrebenden Grundherrschaften gegen die wirtschaftliche Monopolstellung der Städte interveniert wurde. Durch die Erhebung von Residenzstädten bildeten sich einzelne wirtschaftliche und natürlich politische Zentren heraus, die teilweise mit den heutigen Landeshauptstädten korrespondieren. Bedeutende Städte und überregional bekannte Städte konnten sich also am Ende des Mittelalters nicht mehr entwickeln. Daran konnten auch die Stadterhebung von Grein (1491) und von Steyregg (1474/1504) nichts ändern.

> Mehr zum mittelalterlichen Handel in Oberösterreich

Autor: Elmar Mattle, 2009