Feudalwesen und Grundherrschaft im Mittelalter

Was ist das Feudalwesen (Lehenswesen)?

Seit der Spätantike, besonders aber seit dem 7./8. Jahrhundert bildete sich in ganz Europa ein System gegenseitiger Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Schichten der Gesellschaft heraus. Seit dem 10. Jahrhundert war dieses Lehenswesen oder Feudalwesen voll ausgebildet und bestand in seinen Grundzügen bis ins 18./19. Jahrhundert.

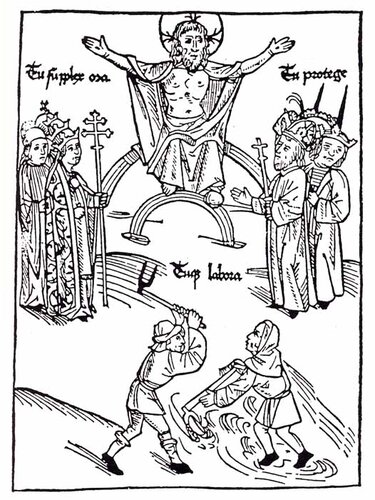

Unter dem Feudal- oder Lehenswesen versteht man ein System, bei dem jeweils der Nächsthöhere seinem unmittelbaren Untertanen ein Amt bzw. ein Stück Land, das so genannte Lehen (lateinisch feudum), verlieh. Der Vorgesetzte gewährte das Lehen sowie Schutz und Vertretung nach oben; der Untertan war zu Abgaben und zum Heeresdienst verpflichtet, wobei jeder selbst für seine militärische Ausrüstung (Waffen, Pferd etc.) sorgen musste.

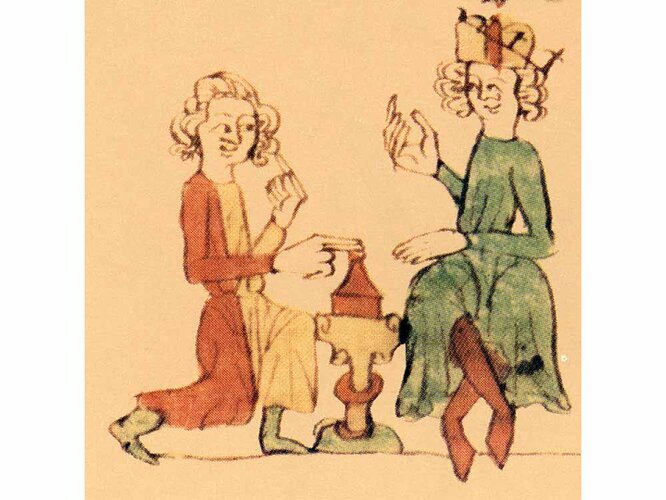

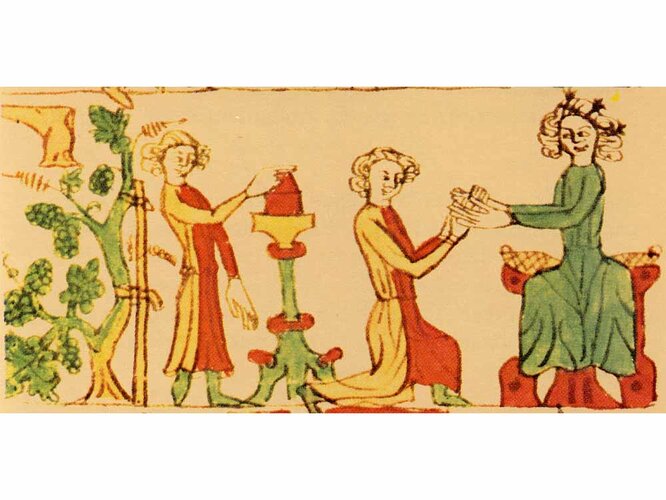

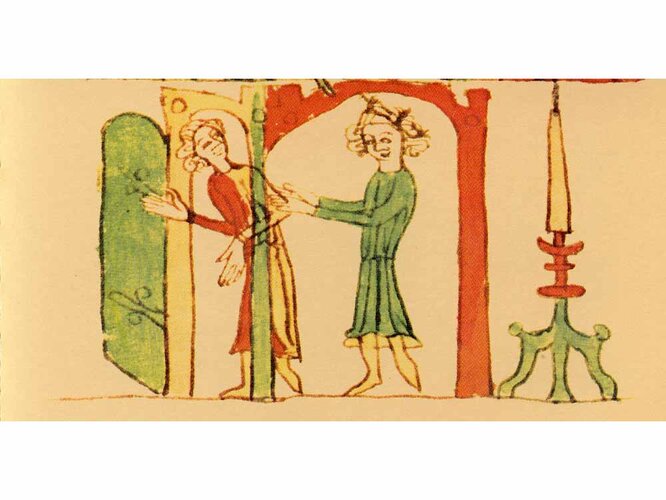

Prinzipiell galt ein derartiges Lehensverhältnis für die Lebenszeit der beiden Rechtspartner, es musste also beim Tod einer Seite erneuert werden. Starb der Vorgesetzte, verlieh sein Nachfolger das Lehen von Neuem an den Untertan. Starb der Untertan, so wurde dessen Nachfolger vom Vorgesetzten neu belehnt. Dieser Schritt war normalerweise reine Formsache, doch spielte es im Mittelalter eine große Rolle, dass dieser Akt für alle sichtbar in einem feierlichen Zeremoniell vollzogen wurde.

Wenn ein Inhaber eines Lehens ohne einen eindeutigen Erben starb, konnte der Vorgesetzte das Lehen an jemand anderen verleihen, z. B. an den zweiten Gatten der Witwe des Verstorbenen. Um die Witwen, Töchter oder Schwestern der letzten Vertreter eines Geschlechts konnte daher ein regelrechter ‚Wettlauf’ entstehen, um das Erbe anzutreten. Frauen konnten hingegen nur in Ausnahmefällen ein Lehen eigenständig empfangen, etwa als Äbtissin eines Klosters mit Grundbesitz.

Soziale Strukturen im frühmittelalterlichen Bayern

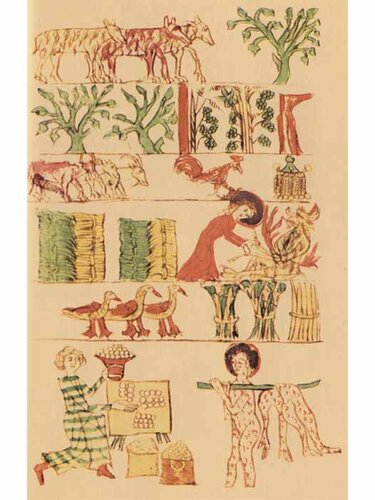

Fast der gesamten bajuwarischen Bevölkerung war gemein, dass sie Bauern waren; dennoch war schon damals eine gesellschaftliche Differenzierung zu erkennen: Unter den Freien, dem Stammesvolk der Baiern, das auch Heeresdienst leisten musste, verstand man neben der Herzogsfamilie die fünf alteingessenen Clans (genealogiae) und die Freien (liberi). Manche der Freien kamen allerdings immer mehr in die Anhängigkeit von mächtigen Grundherren und sanken somit auf die Stufe von Freigelassenen (frilaz) ab. Letztere waren vor allem halbfreie Dienstleute im Dienste der Obersten. Zudem gab es unfreie Personen (servi), die wiederum unterschiedlich viele Rechte hatten: Gänzlich unfrei waren die Hofarbeiter, die zu unbemessenen Hof- und Frondiensten (Zwangsarbeit) für den Herrn verpflichtet wurden. Andere mussten beispielsweise nur drei Tage in der Woche für den Herrn arbeiten und besaßen dazu einen kleinen Hof. Manche Unfreie konnten ‚ehrenhafte’ Dienste für ihren Herrn verrichten; sie wurden dann auch bevorzugt behandelt und häufig freigelassen.

Herrschaftsverhältnisse im Gebiet des heutigen Oberösterreich

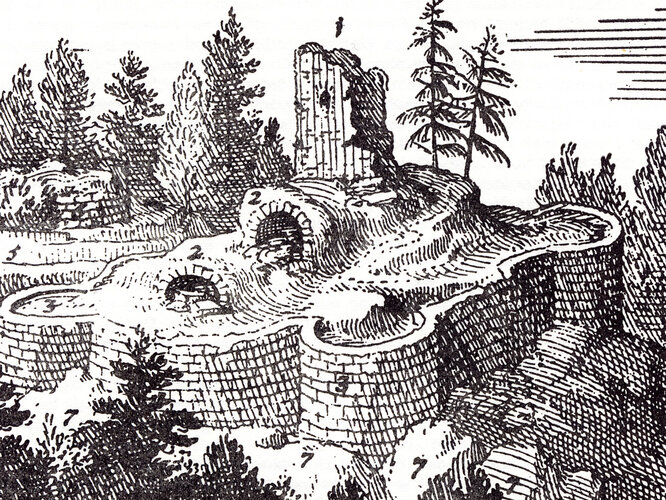

Nach dem Ende des Herzogtums der Agilolfinger strebten Karl der Große und seine Nachfolger danach, im Frankenreich kleinere Herrschaftseinheiten zu schaffen, die jeweils unter einem Grafen bzw. in Grenzregionen unter einem Markgrafen mit besonderen militärischen Befugnissen standen. Zudem trugen zahlreiche kaiserliche bzw. königliche Schenkungen an Klöster und Bistümer dazu bei, dass die Herrschafts- und Besitzverhältnisse im heutigen Oberösterreich des Hochmittelalters unüberschaubar wurden. Bis 1156 unterstanden diese Grafschaften sowie die kleineren Herrschaften dem Herzog von Bayern; 1156 wurde durch das Privilegium minus das Herzogtum Österreich begründet, dem die Herrschaften im Osten des heutigen Bundeslandes unterstanden. Als 1180 auch die Steiermark zum Herzogtum erhoben wurde, unterstand das Traunviertel ebenfalls nicht mehr dem Herzog von Bayern.

Um 1200 begannen die Babenberger als Herzöge von Österreich und der Steiermark systematisch ihre Besitzungen durch Erb- und Kaufverträge zu arrondieren, sodass allmählich ein zusammenhängendes Herrschaftsgebiet entstand, das weite Gebiete des oberösterreichischen Zentralraums, des Traunviertels sowie des Unteren Mühlviertels umfasste. Später übernahmen Ottokar II. von Böhmen bzw. ab 1282 die Habsburger diesen Herrschaftskomplex. Den Landesfürsten unterstanden die geistlichen und weltlichen Grundherren, die wiederum auf ihren Grundherrschaften die Feudalgewalt über die Bauernschaft ausübten. Die Grundherren hoben nicht nur Abgaben ein, sondern führten in ihrem Herrschaftsbereich auch Geburten-, Tauf-, Heirats- und Sterbebücher.

Die Ministerialen

Die Schicht der grundbesitzenden niedrigen Adeligen war in sich weniger einheitlich als die übrigen sozialen Schichten des Feudalwesens. So boten sich für die Ministerialen - die halbfreien Dienstleute am Hofe eines Adeligen - durchaus Möglichkeiten des Aufstiegs. Sie wurden schon als Kinder am Hof des Adeligen für ihre späteren Aufgaben erzogen. Die Ministerialen konnten durch ihre Rolle als berittene Kämpfer im Krieg und die Ausübung von Hofämtern immer mehr politisches Gewicht erlangen. Auch bei den großen Rodungs- und Besiedelungswellen des Hochmittelalters nahmen sie eine entscheidende Rolle ein, so etwa auch die Herren von Perge und die Herren von Aist im östlichen Mühlviertel. Sie erhielten Teile des neu erschlossenen Landes, wurden zu Grundherrn und gehörten auf diese Weise schließlich selbst dem niederen Adel an. Um sich von den Nichtadeligen abzugrenzen, entwickelten sie eigene, auf das Leben auf der Burg abgestimmte Lebensregeln. So wurden die Ministerialen die Hauptträger der höfischen Ritterkultur.

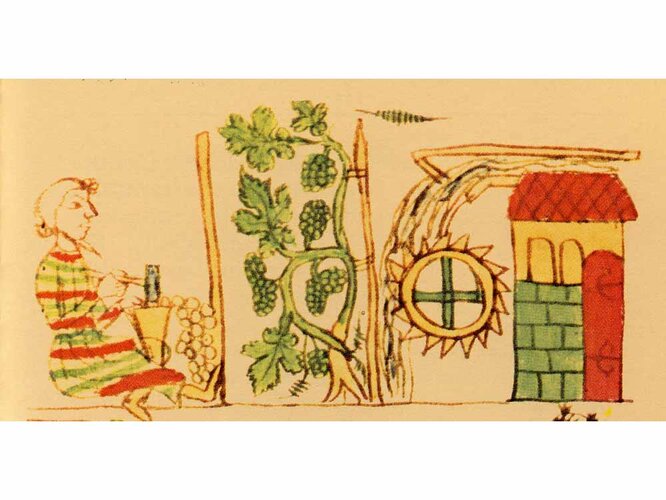

Formen der bäuerlichen Abhängigkeit

Die Bauern waren zwar ursprünglich meist frei und durften über ihr Eigentum frei verfügen. Oft konnten sie aber der Mehrfachbelastung nicht standhalten: Neben der Bebauung des Ackers mussten sie manchmal mehrere Jahre lang Heeresdienst leisten; zudem schmälerte der Zehent - eine 10%ige Steuer auf den Ertrag - die Lebensgrundlage der Bauern. Sie begaben sich daher in der Regel stärker in die Abhängigkeit ihres Grundherrn, gaben Teile ihrer Freiheit auf, mussten aber keinen Heeresdienst mehr leisten. Man nennt diese halbfreien Bauern Hörige. Die Unfreiheit bestand unter anderem darin, dass sie selbst in privaten Angelegenheiten, etwa der Heirat, die Zustimmung des Grundherrn benötigten. Zudem mussten sie mehr Abgaben leisten, etwa in Form von unbezahlter Zwangsarbeit in der Burg oder am Salland („Eigengrundstück“) des Grundherrn; man spricht dabei von Frondiensten bzw. Robot. In manchen Gebieten, vor allem in Osteuropa, ging diese Abhängigkeit so weit, dass die Bauern keinerlei Rechte mehr besaßen und als Leibeigene fast wie Sklaven gehalten wurden. Im heutigen Oberösterreich war die Leibeigenschaft freilich selten; sie ist beispielsweise für den Attergau belegt.

Konflikte zwischen Grundherren und Untertanen

Besonders im 14. und 15. Jahrhundert traten immer mehr Brüche im sozialen Gefüge des Feudalwesens zutage, da die Abgabenforderungen der Grundherren von den Bauern vor allem in Zeiten von Kriegen, Seuchen und Naturkatastrophen kaum mehr erfüllt werden konnten. Häufig musste der Landesfürst in den Konflikten zwischen den weltlichen oder geistlichen Grundherren und den Untertanen (Grundholden) vermitteln. 1416 lehnten sich die zehentpflichtigen Untertanen des Zisterzienserstifts Wilhering gegen Abt Jakob von Wilhering auf, da sie ihren Zehent nur in Körnern, also gedroschenem Getreide, leisten wollten; schließlich wurden die Untertanen dazu verurteilt, den Zehent schon auf dem Feld zu reichen. 1497 wollte Propst Johann von Schlägl bei seinen Untertanen den so genannten „Todtenfall“ einführen. Gemäß diesem Brauch aus Böhmen sollte der Nachlass eines verstorbenen Untertanen nicht den Erben, sondern dem Kloster zufallen. Die Grundholden verweigerten daraufhin die Robotleistungen. Der Streit zog sich schließlich bis 1525/29 und endete damit, dass die Untertanen beim Tod eines Mannes das so genannte Totenhaupt an den Propst zu leisten hatten, das ist der zweitbeste Ochse beim Tod eines Mannes bzw. die zweitbeste Kuh beim Tod einer Frau.

Das harte Vorgehen bei der Eintreibung von Steuern und Pfändungen waren in den Jahren 1511 bis 1514 den Grund, warum sich die Untertanen in den Herrschaften Kammer, Kogl (Marktgemeinde St. Georgen im Attergau) und Frankenburg gegen Wolfgang von Polheim auflehnten. Bei dem bewaffneten Bauernaufstand wurden die Steuereintreiber zwar in die Flucht geschlagen, doch die Aufständischen schließlich überwältigt. Auf eine Beschwerdeschrift aus dem Jahr 1512 hin sicherte der Landesherr - Kaiser Maximilian I. - den Bauern zu, dass sie nicht weiter bedrückt werden dürften.

Autor: Christian Rohr, 2009