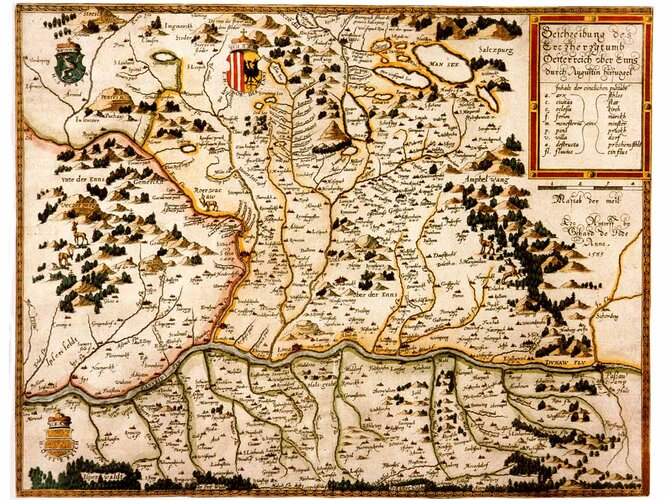

Landausbau im mittelalterlichen Oberösterreich

Neuanfang nach der Völkerwanderung: Baierische und slawische Landnahme

Nach der Absiedelung der romanischen (lateinische Dialekte sprechenden) Bevölkerung aus dem Alpen- und Voralpenraum entstand ein gewisses Siedlungsvakuum auf dem Gebiet des heutigen Oberösterreich. Vornehmlich germanische Stämme siedelten im Alpenvorland bis zur Enns: die Baiern (Bajuwaren). Weiters ließen sich die aus Asien stammenden Awaren in Ostösterreich und schließlich slawische Bevölkerungsgruppen in der Steiermark, in Kärnten, Teilen Salzburgs sowie verstreut auch im südlichen Oberösterreich und im Mühl- und Waldviertel nieder; sie waren wiederum von den Awaren abhängig.

Heute spiegeln sich die unterschiedliche Herkunft und Sprache dieser Bevölkerungsgruppen noch in Ortsnamen wider, besonders im oberösterreichischen Raum:

Namen auf -ing (z. B. Eferding, Hörsching, Pasching, Leonding etc.) und -ham (z. B. Kalham, Fraham etc.) sind typisch baierisch; -walchen (von Welschen/Walchen = die Fremden) deutet auf romanische Restbevölkerung hin (Seewalchen, Strasswalchen, Wallersee), also Personengruppen, die einen vulgärlateinischen Dialekt sprachen; -itz lässt slawische Wurzeln erkennen (z. B. Agonitz und Göritz bei Molln etc.). Südlich der Traun auf der Traun-Enns-Platte dürfte eine der Siedlungsgrenzen verlaufen sein: So werden in der Gründungsurkunde für das Stift Kremsmünster (777) slawische Eigenleute erwähnt, die in der Umgebung (im Raum Sipbachzell) auf den Gütern lebten, welche zur Grundausstattung an das Kloster geschenkt wurden. Andererseits birgt der nahe gelegene Ort Allhaming eine ‚doppelt bajuwarische’ Wurzel. Bei namenkundlichen Forschungen muss freilich berücksichtigt werden, dass alle frühmittelalterlichen Stammesverbände aus Wanderlawinen entstanden und ganz eindeutig immer ein Bevölkerungsgemisch darstellten.

Landesausbau im Hochmittelalter

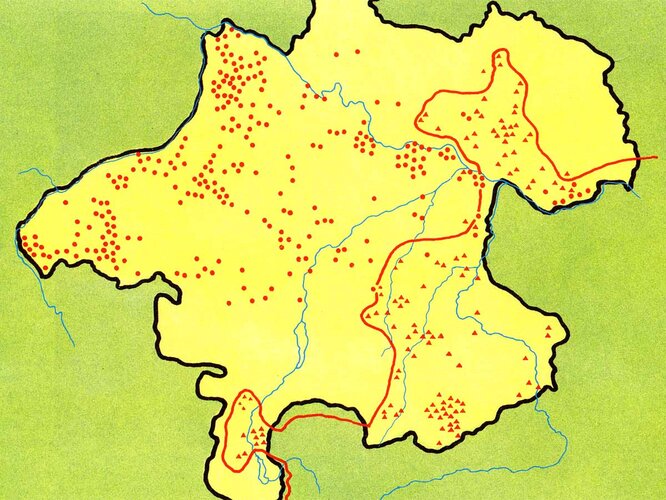

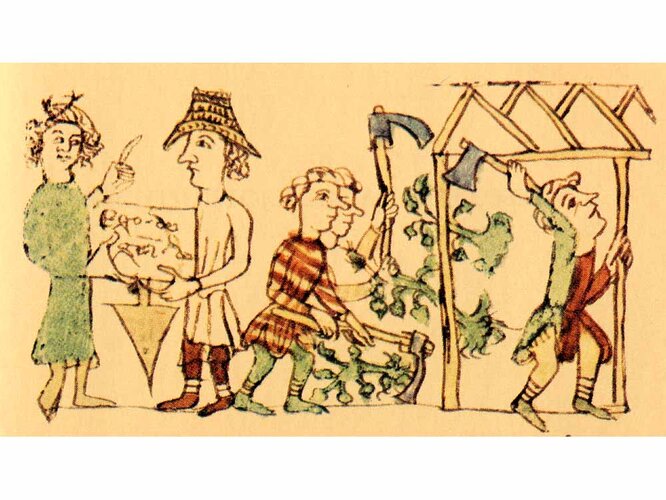

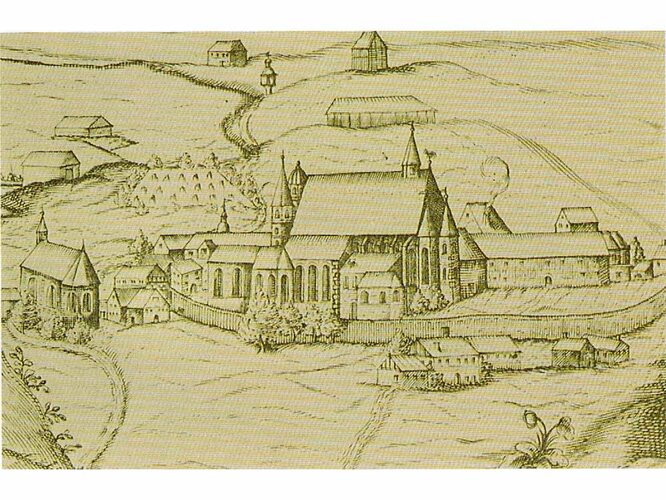

Im Frühmittelalter war nur das oberösterreichische Alpenvorland dichter besiedelt. Weite Gebiete des Traun-, Hausruck- und Mühlviertels waren noch dicht bewaldet und nicht für eine landwirtschaftliche Nutzung erschlossen. Ab dem 10. Jahrhundert waren es sowohl geistliche als auch weltliche Herrschaften, die die Rodungstätigkeit in ihren Ländereien vorantrieben: im Hausruck- und nördlichen Traunviertel die Grafen von Wels-Lambach, im östlichen Traunviertel und daran anschließend in der Obersteiermark die Otakare, im östlichen Mühlviertel die Herren von Perge und die Herren von Aist.

Besonders im Traunviertel sowie nördlich der Donau im Mühl- und Waldviertel erinnern zahlreiche Ortsnamen mit den Endungen -(g)schwendt, -brand, -reith/-reuth oder -schlag an diese Rodungstätigkeit. Sie wurde zumeist von Klöstern und von halbfreien Dienstleuten - den Ministerialen - durchgeführt. Letzteren gelang durch diese Tätigkeit oft der soziale Aufstieg. Der sich im 12. Jahrhundert neu bildende Ritterstand bestand zum großen Teil aus diesen eigentlich unfreien Ministerialen.

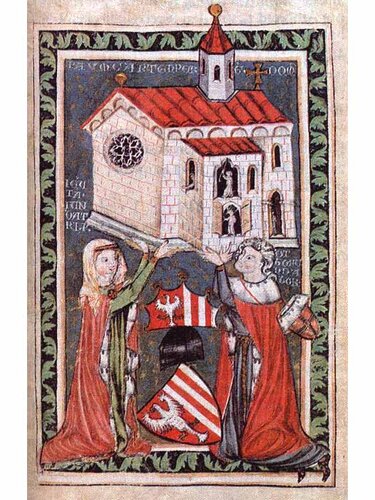

Das Salzkammergut (Ischlland) war im frühen Mittelalter nur sehr dünn besiedelt. Mit der Intensivierung des Salzbergbaues im 13. Jahrhundert rückte es in das Blickfeld der Herzöge von Österreich. Besonders Herzog Albrecht I., der erste Habsburger als Landesfürst in Österreich ob der Enns, und seine Frau Elisabeth bauten die Herrschaft und die wirtschaftliche Nutzung dieser Region aus: Neben dem Salz war vor allem auch Holz ein wichtiger Rohstoff, der über die Traun in den oberösterreichischen Zentralraum transportiert wurde.

Das Mondseeland stand lange unter der Herrschaft des bayerischen Bistums Regensburg. 1278 verkaufte Bischof Heinrich von Regensburg alle ihm gehörigen Güter im Mondseeland an Salzburg, das damit zu einem wichtigen Grundherrn im oberösterreichischen Alpenraum wurde; das Mondseeland blieb aber weiterhin unter bayerischer Oberhoheit. Erst 1506 wurde es von den bayerischen Herzögen Albrecht und Wolfgang an Kaiser Maximilian I. und damit an Österreich ob der Enns abgetreten.

Bevölkerungsrückgang im Spätmittelalter

Während des 10. bis 12. Jahrhunderts war es im heutigen Oberösterreich, aber auch in den meisten anderen Gebieten Mitteleuropas zu einem kontinuierlichen Landesausbau gekommen. Mit der Rodungstätigkeit war auch ein deutliches Wachstum der Bevölkerung verbunden. Die Ausdehnung der Anbauflächen für Getreide war vor allem deshalb notwendig, um die größere Anzahl an Menschen zu ernähren. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch das relativ milde Klima im Hochmittelalter, das so genannte (Hoch-)Mittelalterliche Klimaoptimum.

Um 1300 begannen sich die klimatischen Rahmenbedingungen allerdings wieder zu verschlechtern; verregnete Sommer mit Überschwemmungen wurden häufiger. Wenig rentable Anbauflächen wurden wieder aufgegeben, besonders in gebirgigen und sumpfigen Gegenden – so genannte Wüstungen entstanden. Sie lassen sich heute vor allem durch Urbare nachweisen: In diesen Verzeichnissen listeten die Grundherrschaften auf, welche Güter zu welchem Termin bestimmte Naturalien als Zehent abzuliefern hatten; wurde etwa „dient nicht mehr“ vermerkt, so lässt sich erschließen, dass die landwirtschaftliche Nutzung aufgrund von mangelnder Rentabilität eingestellt worden war. So wurden in der Herrschaft Schaunberg im 14. und 15. Jahrhundert 223 der rund 1700 Güter eingestellt. Zahlreiche Landbewohner verließen ihre Güter in Richtung der Städte, wo sie in der Regel den Unterschichten angehörten.

Die Missernten und Überschwemmungen führten erstmals zwischen 1315 und 1318 zu einer mehrjährigen Hungersnot, der vor allem Menschen aus den ärmeren Schichten zum Opfer fielen. Zwischen 1348 und 1352 brach die Pest im gesamten Ostalpenraum aus. Die Bevölkerungsverluste beliefen sich vielerorts auf ein Drittel.

Das Land ob der Enns entsteht

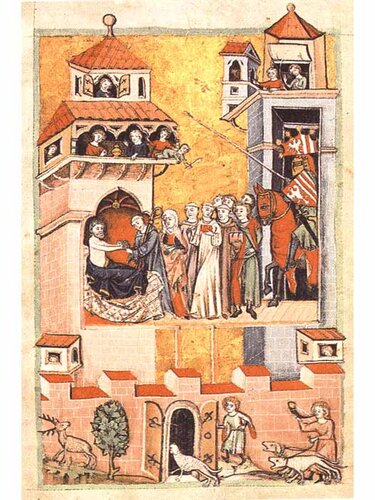

Den bahnbrechenden Studien des Historikers Otto Brunner folgend, vor allem seinem Buch Land und Herrschaft (1939), entsteht ein Land im ‚mittelalterlichen Sinne’, wenn es eine politisch homogene Einheit wird, wenn also alle landbesitzenden Adeligen zu den Landtagen, den Versammlungen mit dem Landesfürsten, kommen. Die Grenzen ergeben sich somit je nachdem, ob die jeweiligen Adeligen am Landtag des einen oder anderen Fürsten teilnehmen und sich diesem zugehörig fühlen. Da auf diesen Landtagen vor allem auch in Streitfällen entschieden wurde, entstand für die Gemeinschaften ein allgemein verbindliches Recht; somit definiert sich das Land auch als Rechtsgemeinschaft.

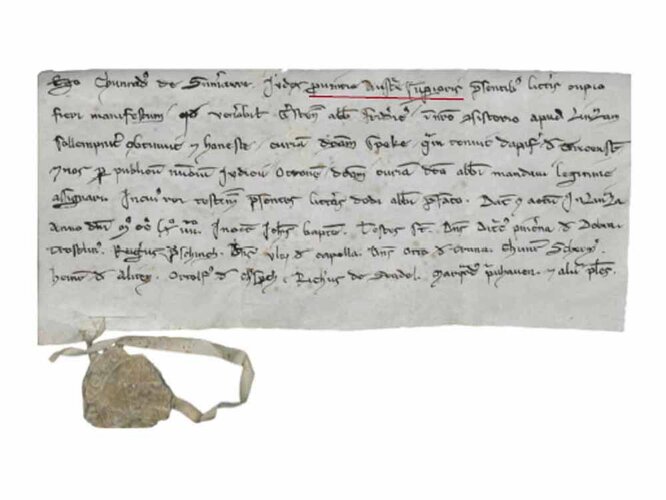

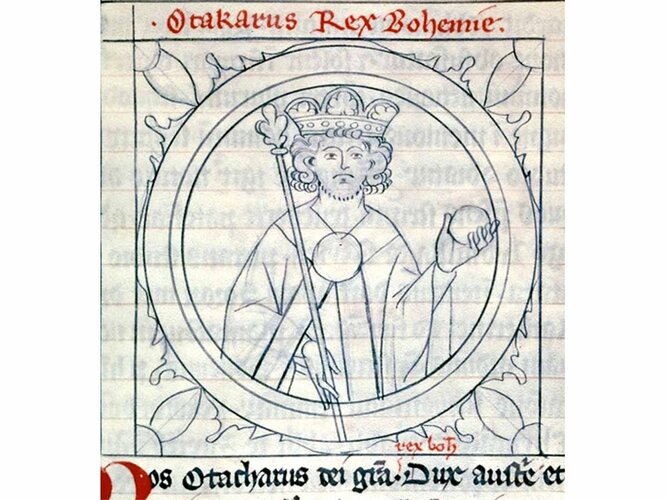

Der Prozess der Landeswerdung vollzog sich in Oberösterreich ab der Mitte des 13. Jahrhunderts: 1246 wurden in den Annalen des Klosters Garsten die Dienstleute an Enns und Traun als in den superiores partes (oberen Teilen) der terra Austria (des Landes Österreich) bezeichnet – ein deutliches Zeichen, dass sich das Traunviertel mehr und mehr von der Steiermark löste und mit den anderen babenbergischen Gebieten im heutigen Oberösterreich eine Einheit zu bilden begann. 1254 wurde im Frieden von Ofen schließlich endgültig der Pyhrnpass als Grenze zwischen (Ober-)Österreich und der Steiermark festgesetzt. 1264 wurde im Rahmen eines Gerichtstags von König Ottokar II. von Böhmen ein iudex provincie Austrie superioris (Richter der Provinz/des Landes Oberösterreich) genannt – es ist dies die erste Nennung des Landesnamens Oberösterreich überhaupt. Zwei Jahre später ist in einer Urkunde von per Austriam et supra Anasum (Österreich und Ob der Enns) die Rede.

Das im Entstehen befindliche Land wurde spätestens ab 1240 von einem scriba (Schreiber) oder procurator Anasy (Verwalter [des Landes ob der] Enns) verwaltet, der in Enns residierte; 1273 ist dieses Amt erstmals in deutscher Sprache als phleger ob der Ennse bezeugt. Im Jahr darauf richtete König Ottokar II. von Böhmen als Oberbefehlshaber für das Land einen capitaneus Anasi bzw. capitaneus Austrie superioris ein. Unter dem ersten Habsburger als Landesherrn, Albrecht I., wurde ein oberer landrichter für das gericht ob der Ense eingesetzt.

Allerdings umfasste dieses Land ob der Enns im 13. und 14. Jahrhundert zunächst nur den oberösterreichischen Zentralraum: neben der Herrschaft Steyr, dem Ischelland (das Salzkammergut bis zum Traunsee), die Riedmark, das Machland und die Herrschaft Waxenberg, weiters das Herrschaftsgebiet der Schaunberger.

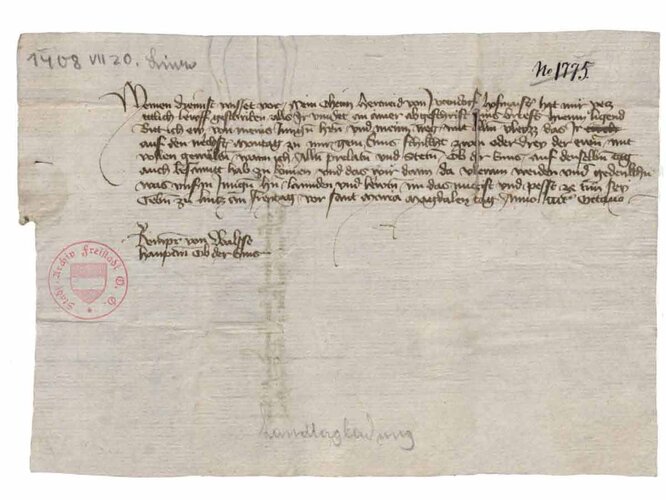

Erst im frühen 15. Jahrhundert verschmolzen diese Herrschaften endgültig zu einem Land, das weiten Gebieten des heutigen Oberösterreichs mit Ausnahme des Innviertels entspricht. Dieser Verschmelzung gemäß fand 1408 der erste gesonderte Landtag - die Versammlung des Landesfürsten mit den Ständen des Landes - statt, an dem nur mehr Vertreter aus dem Land ob der Enns - d. h. keine mehr aus Niederösterreich - teilnahmen. Für alle Herrschaften im Land ob der Enns war jetzt nicht nur der Landesherr gemein, sondern auch ein gemeinsames Landrecht.

Autor: Christian Rohr, 2009