Landwirtschaft im Mittelalter

Leben im Frühmittelalter – fast alle Menschen sind Bauern

Das Alltagsleben in Frühmittelalter spielte sich vor allem am Bauernhof ab, da der Großteil der Bevölkerung bäuerlichen Tätigkeiten nachging.

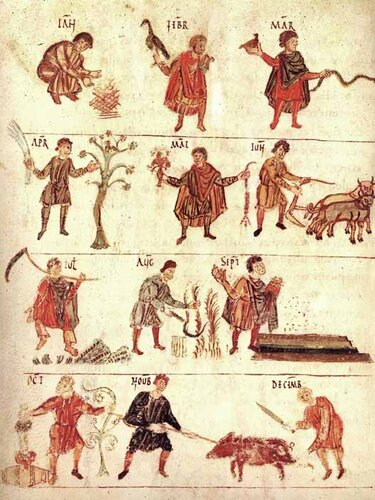

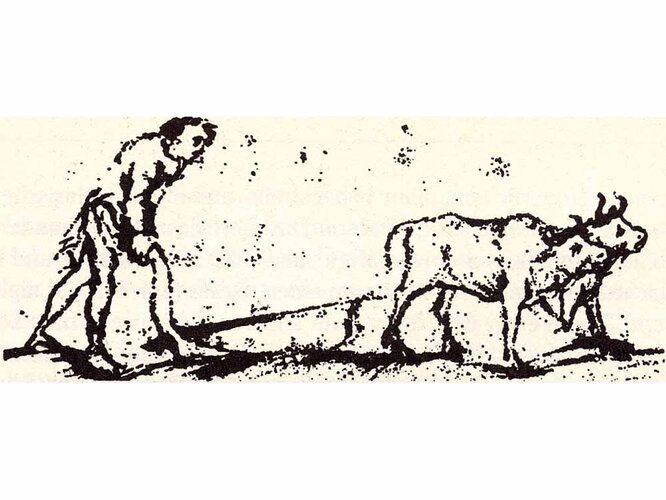

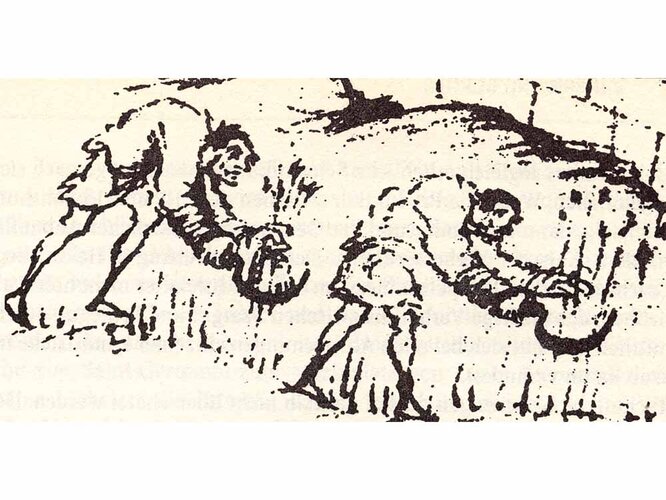

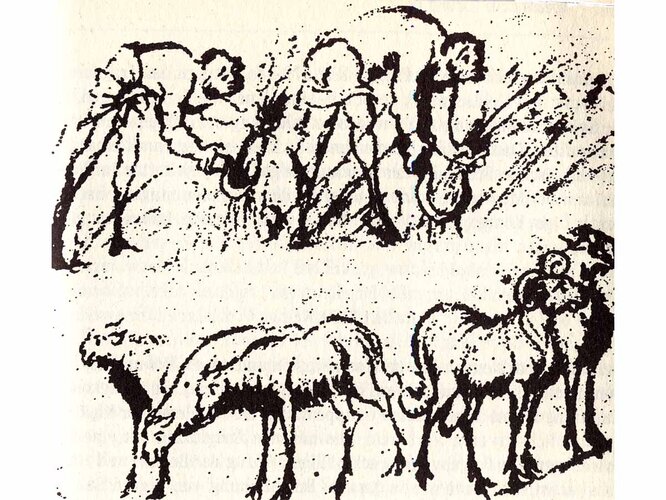

In einer Handschrift aus Salzburg, die um 818 entstand (heute in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien), ist uns ein einzigartiger Bilderzyklus mit Darstellungen von bäuerlichen Tätigkeiten im Jahreskreis erhalten. Sie geben uns einen guten Eindruck darüber, was der durchschnittliche Bauer arbeitete. Diese Abfolge ist mit Sicherheit auch für den oberösterreichischen Raum zutreffend.

| Arbeiten im Jahreslauf: |

|---|

| Im Jänner wurde Feuer gemacht, um der Kälte zu widerstehen. |

| Im Februar sorgte man sich um Vögel, die Eier legten. |

| Im März kamen die Schlangen wieder hervor, das Sprossen in der Natur beginnt. |

| Im April wachsen Kräuter, Bäume beginnen zu grünen. |

| Im Mai wurden Blumen ausgesät. |

| Im Juni pflügte man die Brachfelder mit dem von Rindern gezogenen Hakenpflug. |

| Im Juli begann man mit der Heuernte. |

| Im August wurde das Getreide mit der Sichel geerntet. |

| Im September wurde für das Wintergetreide ausgesät. |

| Im Oktober wurden die Weintrauben geerntet und gekeltert. |

| Im November wurden Schweine für die Schlachtung gemästet. |

| Im Dezember wurden Schweine geschlachtet und weiterverarbeitet. |

Grundeinheit in der Landwirtschaft war die Hufe (mansus, hoba, davon leiteten sich die Familiennamen Hofer und Huber ab), von der ein Bauer mit seiner Familie theoretisch leben konnte. Allerdings hing es von der Bodenqualität ab, wie groß eine solche Hufe tatsächlich war. Außerdem gab es kleine Unfreienhufen, größere Freienhufen und schließlich die noch größeren Königshufen. Die Größe einer Hufe wurde vornehmlich in Tagwerken angegeben, d. h. in wie vielen Tagen sie ausreichend bewirtschaftet werden konnte.

Im Zentrum mehrerer Hufen stand ein Fronhof oder Herrenhof (curtis), der zudem die Wohnbereiche für Halb- und Unfreie, Scheunen, Backstuben etc. umfasste. Dieses Fronhofsystem (auch Villikationssystem, abgeleitet von lat. villicus = Gutverwalter) hat seine Wurzeln schon in der römischen Kaiserzeit, als auf den landwirtschaftlichen Großbetrieben (Latifundien) abhängige Bauern als Pächter das Land bestellten.

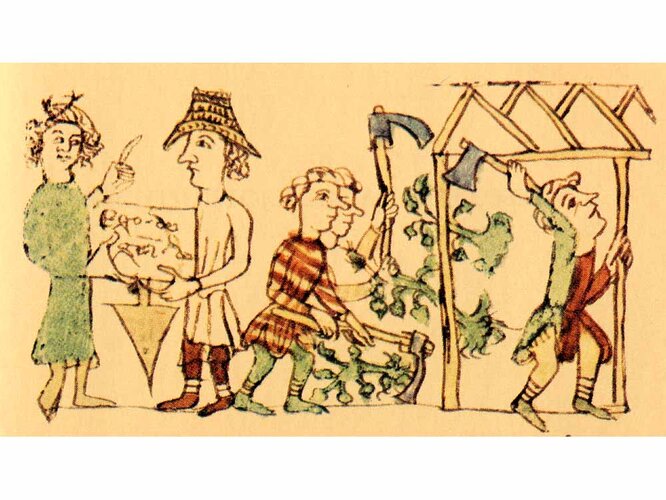

Die Leistungen der hörigen Bauern im Fronhofsystem umfassten in erster Linie land- und forstwirtschaftliche Handarbeit, etwa bei der Rodung, der Bestellung des Feldes, beim Ernten, Dreschen, Weinbau, bei der Viehhaltung, Schafschur oder Jagd; auch bei Rodungen mussten die Bauern mithelfen, konnten aber in diesen Fällen häufig Erleichterungen erwerben. Weiters musste für den Grundherrn Getreide gemahlen, Bier gebraut oder Brot gebacken werden. Auch häusliche Tätigkeiten wie Spinnen, Weben, Schreinern und Töpfern gehörten zu den Pflichten. Zudem waren als Frondienst Wege zu erhalten sowie Burgen und Kirchen zu errichten oder zu reparieren. Schließlich wurden Bauern auch zum Transport grundherrschaftlicher Güter mit ihrem eigenen Lastenwagen gezwungen.

Siedlungsformen

In vorkarolingischer Zeit war das heutige Oberösterreich noch sehr dünn besiedelt. Es dominierten unter der bäuerlichen Bevölkerung Einzelhöfe, Gehöftgruppen oder kleinere Weiler. Die Häuser waren noch meist sehr einfach aus Holz, Lehm und Stroh gebaut und konnten bei Zerstörungen durch Kriege oder extreme Naturereignisse rasch an einem sichereren Platz wieder aufgebaut werden. Mit der Durchsetzung des Villikationssystems verfestigten sich die bäuerlichen Siedlungen; häufig wurden sie auf Rodungsinseln angelegt, die von Wäldern oder Sümpfen umgeben waren.

Mit den Rodungswellen des Hochmittelalters ging auch eine stärker planmäßige Anlage bäuerlicher Siedlungen einher. Für den Raum nördlich der Donau sind besonders die Angerdörfer charakteristisch. Dabei handelt es sich um eine Sonderform eines Straßendorfs, bei dem sich die Häuserzeile zu einem meist dreiseitigen Dorfplatz (Anger) erweitert, auf dem in der Regel die Kirche errichtet wurde; manchmal wurde auch ein Dorfteich am Anger angelegt. Der Anger wurde rasch zum gesellschaftlichen Treffpunkt der bäuerlichen Gemeinschaft. An die Häuserzeilen um den Anger grenzten Streifenfluren (Gewanne), die im Sinne der Dreifelderwirtschaft bebaut wurden.

Seit der Karolingerzeit setzte sich die Dreifelderwirtschaft durch, bei der die Felder im Dreijahresrhythmus (Wintergetreide – Sommergetreide – Brache/Grünland) bewirtschaftet wurden. In den Dörfern wurde die Dorfflur in drei Großfelder aufgeteilt, an denen alle Bauern des Dorfes gleichmäßig beteiligt waren.

Veränderungen in der Landwirtschaft im Hochmittelalter

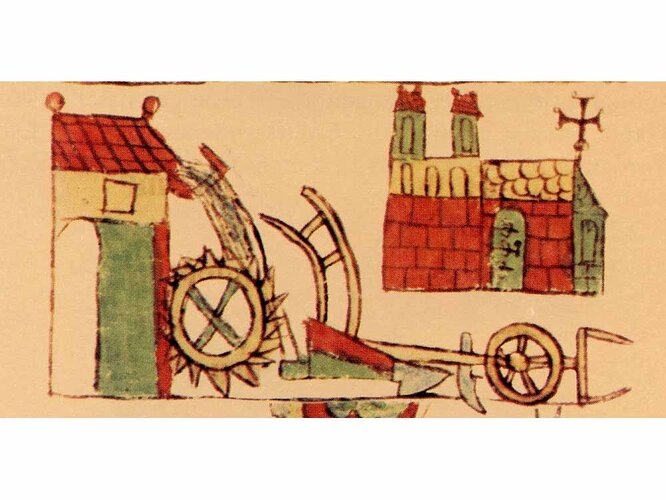

Die Bauern konnten im Hochmittelalter auf einige technische Neuerungen zurückgreifen, die die Bebauung von Ackerland deutlich erleichterten: Als neue Anspannvorrichtung für die Zugtiere setzte sich das Kummet durch, ein steifer, gepolsterter Ring, der den Tieren um den Hals gelegt wurde; dadurch verteilte sich die Zugkraft besser auf den Brustkorb, die Schultern und den Widerrist des Tieres. Als Zugtiere dienten zunächst vor allem Zugochsen; erst allmählich setzten sich im Hoch- und Spätmittelalter Pferde durch, da sie von der Haltung her gesehen deutlich rentabler waren. Der Räderpflug erleichterte das Ziehen des Pfluges ebenfalls erheblich, doch war dafür die Einführung des Kummets Voraussetzung. Mit dem Räderpflug wurde die tierische Zugleistung stärker für das Pflügen des Bodens nutzbar. Durch die Weiterentwicklung zum Beetpflug, bei dem mehrere Pflugscharen angebracht waren, die den Boden in eine Richtung wendeten, wurde der Stoffwechsel der Bodenkrume zusätzlich verbessert, sodass höhere Erträge erzielt werden konnten. Immer mehr Pflugteile wurden zudem aus Eisen angefertigt, was die Leistung und die Lebensdauer der Gerätschaften steigerte.

Vor allem die Zeit zwischen 1000 und 1300 ist auch von einem relativ günstigen Klima in Mittelalter geprägt. Durch dieses so genannte (Hoch-)Mittelalterliche Klimaoptimum waren die Erträge an Getreide, Obst und Gemüse auch in Regionen mit rauerem Klima - etwa im Mühlviertel - gut genug, um Überschüsse zu erwirtschaften. Ausgedehnte Waldgebiete wie im Mühl- und Waldviertel wurden sukzessive gerodet und landwirtschaftlich genutzt. Allgemein ist für das Hochmittelalter ein Trend hin zum Getreide und weg von der Viehzucht zu bemerken. Mit den technischen Veränderungen waren die Bauern im Hochmittelalter in der Lage, den zusätzlichen Bedarf an Agrarprodukten für die stark angewachsene Bevölkerung zu decken – zwischen 1000 und 1340 stieg die Bevölkerung Mittelalters fast auf das Dreifache an, besonders in den aufstrebenden Städten. Die soziale und wirtschaftliche Lage der Bauern im Hochmittelalter war auf diese Weise allgemein eher günstig, aber auch die Grundherren profitierten von den reichen Erträgen, welche die höfische Repräsentationslust der ritterlichen Gesellschaft erst möglich machten.

Um 1300 trat hingegen eine allmähliche Klimaverschlechterung ein, die in der Frühen Neuzeit als so genannte Kleine Eiszeit ihren Tiefpunkt erreichte. Doch schon um 1310 zeigte sich, dass Missernten wie nach den Überschwemmungen der Jahre 1315 bis 1317 schwere Versorgungskrisen und Hungersnöte mit sich zogen, von denen vor allem die ärmere Bevölkerung betroffen war.

Getreideanbau und Viehzucht

Auf den Feldern wurden im Frühmittelalter mehrere Getreidesorten (Gerste, Dinkel, Einkorn, Emmer, Nacktweizen, Roggen und Hafer) angebaut. Brot und Brei aus Getreideschrot dürften daher zu den wichtigsten Nahrungsmitteln gehört haben. Zudem wurden Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine (jeweils deutlich kleiner als heute) gehalten, die zur Milch- und Fleischgewinnung dienten. Die Milch wurde auch zu Käse und anderen Milchprodukten weiterverarbeitet. Dazu kamen Gemüse (Kraut, Kohl, Rüben), Obst (mehrere Apfelsorten), Geflügel und Fisch. Je nach Reichtum und Region war die Nahrungspalette reichhaltig oder eher bescheiden.

In mehreren Gegenden Oberösterreichs, etwa im Raum Eferding und im Machland, wurde mit unterschiedlichem Erfolg Wein angebaut sowie Bier gebraut. Anfangs verwendete man für das Brauen von Bier verschiedene Getreidesorten; erst ab dem 9. Jahrhundert ist der Anbau von Hopfen in Bayern nachweisbar.

Die Auflösung des Villikationssystems

Im Hoch- und Spätmittelalter nahm die Mobilität der Bauern spürbar zu. Einerseits zogen Rodungsarbeiten und die dabei entstandenen Neusiedlungsgebiete die Menschen an, da hier den Bauern deutlich mehr Freiheiten gewährt wurden als im Fronhofsverband; auch das Ausmaß der Zwangsarbeit (Robot) war bei den Neusiedlern deutlich geringer. Andererseits wirkten die aufblühenden Städte auch für die ländliche Bevölkerung attraktiv.

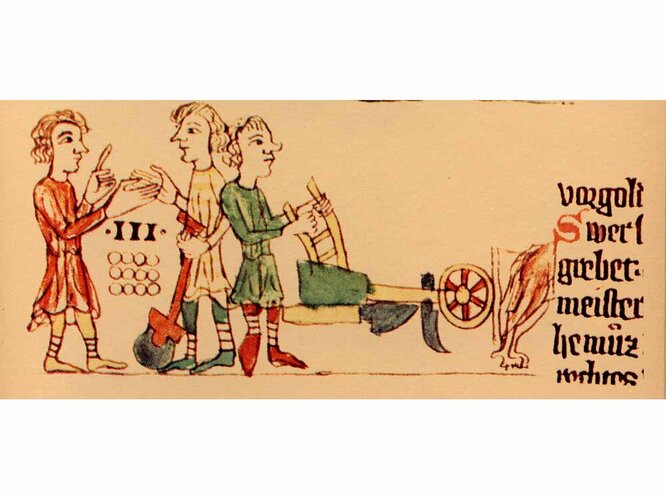

Die Grundherren hatten durch das Aufkommen der Städte und die damit einhergehende Arbeitsteilung – landwirtschaftliche Produkte vom Land, handwerklich-gewerbliche Produkte von Spezialisten aus der Stadt – ebenfalls nur mehr wenig Interesse daran, dass auf den Fronhöfen alle Produkte des täglichen Bedarfs in mitunter mäßiger Qualität produziert wurden. Vielmehr waren sie angesichts des zunehmenden Waren- und Geldverkehrs eher an Zinsabgaben in Geld denn an Naturalien interessiert. Die Bauern sollten den Ertrag an Getreide steigern, sich aber aus der Herstellung gewerblicher Güter weitgehend zurückziehen.

So kam es im 12. und 13. Jahrhundert in Mitteleuropa zu einem allmählichen Zerfall des Villikationssystems, indem sich vor allem die Formen der Landvergabe veränderten: Anstatt der Fronhöfe setzten sich Zinshöfe durch, für die die Bauern einen Pachtzins zu entrichten hatten. Auch an die Stelle der Frondienste traten Geldleistungen; Zwangsarbeit wurde auf wenige Tage im Jahr beschränkt. Die Eigenwirtschaft des Grundherrn auf dem Salland (dem Eigengrundstück bzw. nicht verliehenen Besitz des Herren) wurde vielerorts aufgelöst und in Parzellen an die Bauern verpachtet.

Autor: Christian Rohr, 2009