Stadtgründungen und -erweiterungen des Spätmittelalters in Oberösterreich

Das 14. Jahrhundert erscheint zumindest auf den ersten Blick erheblich unspektakulärer als das 13. Jahrhundert mit seinen vielen Stadtgründungen und -erweiterungen, ist in der Zeit doch vor allem die innere und wirtschaftliche Entwicklung der Städte bedeutend.

Rechtliche Entwicklung

Die landesfürstlichen Städte, deren Zahl im 14. Jahrhundert weiter zunahm, waren hinsichtlich der Rechtsentwicklung tonangebend – allen voran natürlich Wien, das im frühen 13. Jahrhundert eine deutliche Hervorhebung als Residenzstadt erfuhr.

Schon unter Ottokar II. und Rudolf von Habsburg versuchte man, ein gemeinsames Recht für alle landesfürstlichen Städte zu entwerfen, allerdings konnte dieses Vorhaben nur teilweise umgesetzt werden. Das Wiener Stadtrecht wurde lediglich für die Donaustädte Krems, Stein, Korneuburg und Klosterneuburg maßgebend. Patrimoniale Städte (direkt einem Stadtherren unterstellt bzw. in dessen Besitz) nahmen oft das Stadtrecht von anderen Städten ihres Besitzers an, wie das zum Beispiel in St. Pölten 1338 mit dem Passauer Recht geschehen ist. Anhand dieser Dokumente kann man auch feststellen, dass oftmals bereits im 13. Jahrhundert neben dem vom Stadtherrn eingesetzten Stadtrichter ein Rat ausgebildet war, aus dem im 14. und 15. Jahrhundert der Bürgermeister hervorging. Dieser Rat bestand meist aus acht oder zwölf Personen (abhängig von der Stadtgröße) und konnte in Gerichts- und Verwaltungsfragen mitbestimmen. Für das Land ob der Enns war hierbei das späte 14. Jahrhundert entscheidend, das Land unter der Enns kann diese Entwicklung durch den starken Einfluss Wiens schon einige Jahrzehnte früher vorweisen.

Die Entwicklung des städtischen Hochgerichtes (Blutgerichtsbarkeit) ist im Gegensatz dazu in der Steiermark, Ober- und Niederösterreich durchwegs relativ gleichzeitig im 14. Jahrhundert festzustellen. Zwar vermutet man diese Ausbildung bereits im 13. Jahrhundert, doch wird nun die Zuteilung von Landesgerichtsrechten an Städte in viel höherem Maße üblich.

Politischer Aufschwung der Städte

Neben den rechtlichen Zugewinnen lässt sich seit dem Interregnum auch ein politischer Aufschwung der Städte konstatieren. Erstmals wurde es einfachen Bürgern möglich, hohe politische Ämter zu bekleiden. Freilich darf man den Einfluss nicht überschätzen, doch kann man den Eintritt der Städte als „Vierter Stand“ (neben Geistlichkeit, Adel und Bauern) in das Ständewesen, das am Ende des 14. Jahrhunderts voll ausgebildet war, als bedeutenden Schritt bezeichnen.

Mit der Ausbildung der Stände nahmen die sieben landesfürstlichen Städte an den Landtagen teil. Damit einhergehend vollzog sich ein Schulterschluss innerhalb der Städte, der erstmals 1399 zum Ausdruck kam. Nachdem die Herzöge Albrecht IV. und Wilhelm ihr Vorhaben äußerten, neue Pfennige zu prägen (was vor allem die Bürger negativ betraf), rief die Stadt Wien dazu auf, gegen dieses Vorhaben vorzugehen. Anhand der erhaltenen Antwortschreiben von Eggenburg, Enns, Freistadt, Linz, Marchegg, Wiener Neustadt, Vöcklabruck, Waidhofen an der Thaya und Ybbs lässt sich ein erstmaliges Auftreten der Städte als geschlossene Interessengemeinschaft festhalten

Oberösterreichischer Städtebund

Die oberderennsischen Städte Enns, Freistadt, Linz und Vöcklabruck berieten sich darüber hinaus gemeinsam und verfassten folglich ähnlich lautende Antwortschreiben. Bemerkenswert ist hier auch die Tatsache, dass diese Städte in Enns ein eigenes Archiv besaßen, was durchaus für eine Art Vorreiterstellung dieser Stadt sprechen kann. Die Organisation der Städte ob der Enns war damit zu einer autonomen Standesvertretung geworden, die nicht mehr bloß von oben herab befohlen wurde, sondern sich sogar gegen den Landesfürsten richten konnte. Dieser oberösterreichische Städtebund versprach sich nicht nur Hilfe in Rechts- und Wirtschaftsfragen, sondern sollte sich auch militärischen Beistand leisten.

Zünfte und Zechen

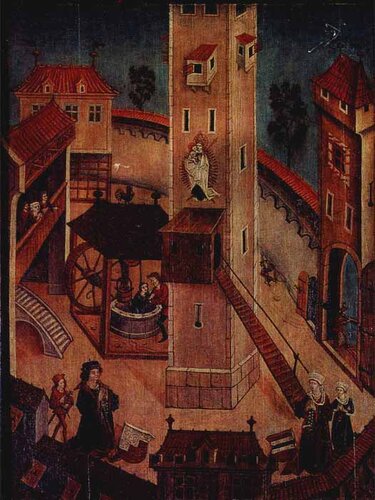

Neben dieser engen Verbindung untereinander lässt sich innerhalb der Städte ein Konsolidierungsprozess feststellen. Im 14. Jahrhundert trat nunmehr die Stadt im Sinne der Gesamtheit der Bürger auf und bot Schutz und Sicherheit für seine Bewohner. Deutlich wird dieser Wandel an den veränderten Stadtsiegeln, die nun nicht mehr mit sigillum civium (= Siegel der Bürger), sondern mit der Umschrift sigillum civitatis (= Siegel der Stadt) versehen sind. Darüber hinaus kann man in diesem Jahrhundert die Entstehung der Zünfte und Zechen ansetzen. Die Stadt Wien war in diesem Bereich maßgebend für alle Städte Richtung Westen, allerdings stammt die erste Zunftordnung (der Bäcker) von 1337 aus St. Pölten.

Städtisches Sozial- und Bildungswesen

Das Aufstreben des Bürgertums verdeutlicht sich auch in einem neuen Sozial- und Bildungswesen. Denn sowohl Einrichtungen wie das Bürgerspital und das Siechenhaus für alte und kranke Menschen als auch die errichteten Stadtschulen sind Ausdruck einer kommunalen Tätigkeit und eines sozialen Miteinanders, das sich erst ab dem 14. Jahrhundert herausbildete.

Habsburgische Stadtpolitik

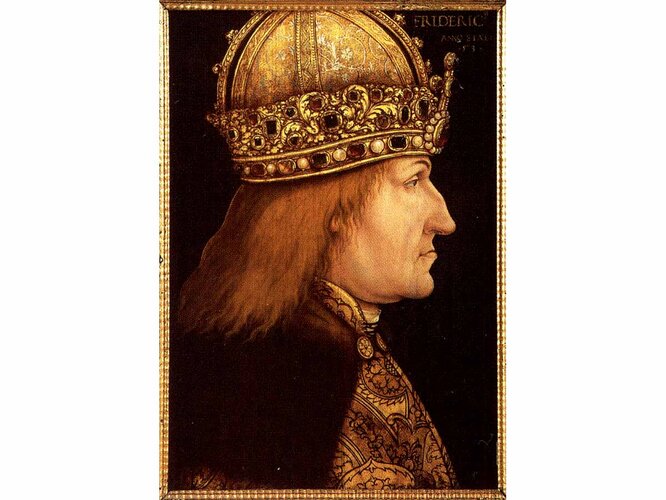

Die Habsburger als Landesfürsten betrieben im 14. Jahrhundert eine recht unterschiedliche Städtepolitik. Rudolf I. (1273-1291) musste nach seiner Machtübernahme den Städten große Zugeständnisse machen. Albrecht I. (1291-1308) versuchte hingegen manche Privilegien wieder abzuschaffen, um den Städten nicht zu viel wirtschaftlichen und politischen Einfluss zu gewähren. Friedrich der Schöne (1308-1330) wiederum betrieb keine auffällige Städtepolitik, allein Wien entwickelte sich unter seiner Herrschaft zusehends zur Residenzstadt. Albrecht II. (1330-1358) erwarb Kärnten und verbesserte durch verschiedene Maßnahmen die Handelsmöglichkeiten mit Venedig. Außerdem wertete er die städtischen Behörden und Gerichte auf und führte die Stadtbücher ein, die zur Rechtskontinuität maßgeblich beitrugen. Rudolf IV. (1358-1365) konzentrierte sich mit seiner beherzten Städtepolitik vorwiegend auf Wien, vor allem weil die Stadt 1361 von einem Großbrand heimgesucht worden war und er seine „Lieblingsstadt“ so schnell wie möglich wieder in altem Glanz erstrahlen sehen wollte. Diese Politik nahm sein Bruder Albrecht III. (1365-1395) zu großen Teilen wieder zurück bzw. veränderte verschiedene Teile der gesetzten Maßnahmen. Insgesamt muss Albrechts Städtepolitik als eher zurückhaltend bezeichnet werden.

Sieben landesfürstliche Städte

Mit Beginn des 15. Jahrhunderts konnte sich in Oberösterreich im Gegensatz zu anderen europäischen Gebieten (allen voran natürlich Niederösterreich mit Wien) noch keine Stadt deutlich von den anderen abheben. Die sieben landesfürstlichen Städte waren mit 1500 bis 2000 Einwohnern fast gleich groß und besaßen eine ähnliche wirtschaftliche Bedeutung. Diese Ausgeglichenheit liegt vor allem in der Tatsache, dass Oberösterreich eben bis zu seiner Selbstständigkeit gegen Ende des 15. Jahrhunderts kein politisches Zentrum hatte und darüber hinaus die Handelswege recht gleichwertig verteilt waren, sodass auch kein wirtschaftlicher Mittelpunkt entstand.

Vor der Erhebung von Linz 1490 zur Hauptstadt des Fürstentums ob der Enns wurde das Land allerdings von einigen wirtschaftlichen und politischen Unruhen heimgesucht. Neben dem Verfall des Münzwesens waren es vor allem Kriege, die das Land in seiner Entwicklung hemmten. Die Hussitenkriege (1425-1431) bildeten den Anfang, es folgten die Erbstreitigkeiten zwischen Albrecht VI. und Friedrich III. (1458-1462) und schließlich kam es in den 70er- und 80er-Jahren des 15. Jahrhunderts zu Grenzstreitigkeiten und darauf folgenden Einfällen der Ungarn. Die schon unter Albrecht V. (1404-1439) hohen Steuern stiegen als Folge der Kriege in unerträgliche Ausmaße, denn der erste oberösterreichische Landesfürst Albrecht VI. (1458-62) galt allgemein als Verschwender und Kriegstreiber.

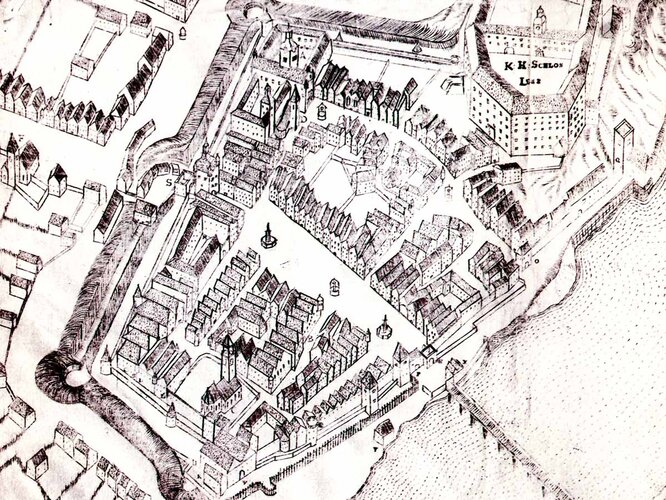

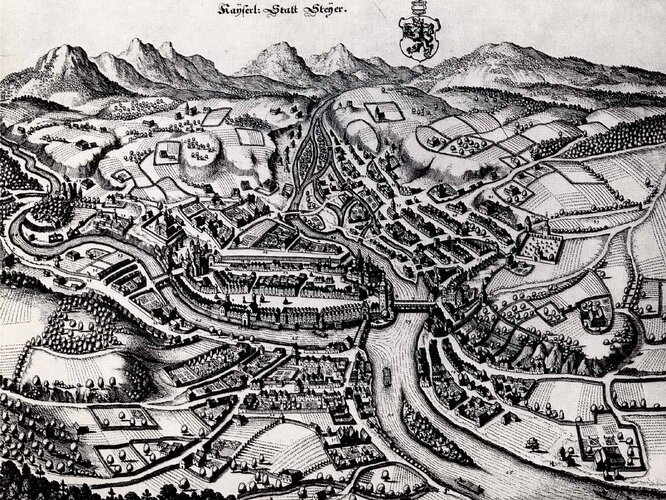

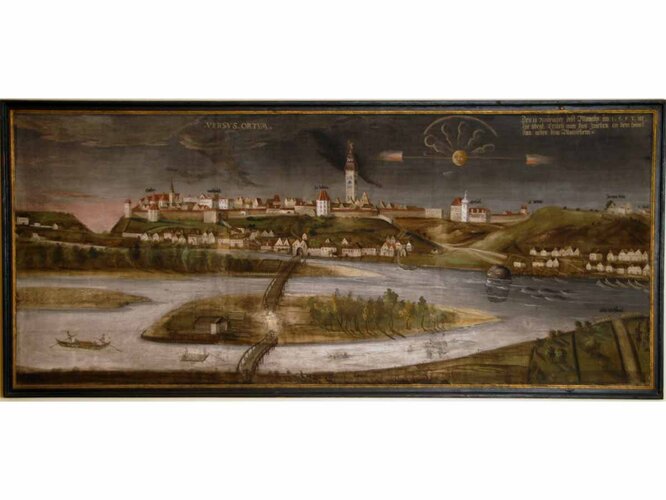

Einer der wenigen positiven Effekte der Unruhen war die steigende Bedeutung der Städte für die Verteidigung des Landes. Es ist also durchwegs zu beobachten, dass im 15. Jahrhundert Stadtbefestigungen (z. B. Freistadt, Schärding) instandgesetzt bzw. ausgebaut wurden. Die Stadtbewohner, aber auch die Menschen im Umkreis der Städte mussten dazu Geld und Arbeitskräfte bereitstellen. Der harte Kern der Stadtbefestigungen war vor allem in Freistadt, Linz, Wels, Steyr und Enns die landesfürstliche Burg. Die Linzer Festung war zudem Sitz des Landeshauptmannes und zeitweise auch des Landesfürsten. Kaiser Friedrich III., der ja 1484/1495 und von 1489 bis 1493 hier residierte, nahm viel Einfluss auf die Angelegenheiten der Städte. Einerseits konnte er in vielen Bereichen des städtischen Lebens seine Meinung zur Geltung bringen, andererseits wandten sich die Städte auch mit Wünschen und Beschwerden an ihn.

Bürgermeister

Die Städte wurden normalerweise vom Rat und dem Stadtrichter vertreten und regiert, erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts durften wenige Städte einen Bürgermeister bestimmen. Für Linz galt dieses Recht ab 1490 mit der Ernennung zur Landeshauptstadt und für Steyr trat dieses Privileg 1499 in Kraft. In Freistadt sind uns schon seit dem 14. Jahrhundert Bürgermeister überliefert, die jedoch parallel auftraten und sich damit ihre Befugnis aufteilten („Viertelhauptleute“). Die ersten Bürgermeister in der frühhabsburgischen Zeit findet man in Wien (1282) und Wiener Neustadt (1284). Dieser führende Funktionär der Stadtverwaltung setzte zusehends die Interessen der Bürgergemeinde gegen den Stadtherren durch und gewährleistete die Teilnahme am politischen Willensbildungsprozess. Die Mehrzahl der patrimonialen Städte hinkte dieser Entwicklung deutlich hinterher. Hier blieb der vom Stadtherrn bestellte Richter neben dem Amtmann die führende Persönlichkeit. Die wichtigste private oberösterreichische Stadt Eferding durfte erst ab 1517 einen Bürgermeister wählen.

Finanzielle Unterstützung

Mit diesem Zugeständnis im politischen Bereich stellte sich unter Friedrich III. auch zusehends ein finanzielles Entgegenkommen ein. Die für den Kaiser notwendige Wehrfunktion, die viele Städte ausübten, veranlasste Friedrich zu ansehnlichen Geldzuwendungen, die für eine gewisse Blüte des Städtewesens im 15. Jahrhundert sorgten. Den Höhepunkt dieser Entwicklung kann man allerdings erst im letzten Jahrzehnt sehen. Durch die zweifellos schlechte wirtschaftliche Lage kam es im 16. Jahrhundert zu einem Niedergang des österreichischen Städtewesens, das nicht zuletzt durch Kriege (Türkenkrieg), soziale (Bauernaufstände) und religiöse Unruhen (Reformation) entscheidend geschwächt wurde.

Autor: Elmar Mattle, 2009