Der antike Ortsname Lauriacum ist keltischer Herkunft und bedeutet „(Siedlung) bei den Leuten des Laurios“. Durch Lautverschiebung und Monophthongierung ist daraus der Name des Ennser Stadtteiles Lorch entstanden und so bis heute erhalten geblieben. Bis jetzt konnte keine vorrömische Siedlung lokalisiert werden, vielleicht liegt sie unter dem jetzigen Stadtzentrum von Enns.

Eine hier ansässige keltische oder zumindest keltisierte Bevölkerung ist in römischer Zeit fassbar. Beispielsweise ließ Privatius Silvester für sich und seine mit zwölf Jahren verstorbene Tochter Privatia Silvina um 100 n. Chr. eine Grabstele anfertigen. Sie ist nach römischer Art und in römischen Formen gestaltet, eine lateinische Inschrift berichtet über Vater und Tochter, beide haben römisch klingende Namen, tragen jedoch einheimische Tracht.

Römisches Verkehrsnetz

Entlang der beiden Flüsse Donau und Enns, die bereits in vorrömischer Zeit bedeutende Handelswege waren, entwickelten sich auch Straßen. Bei Enns traf die wichtigste Ost-West-Verbindung auf eine Nord-Süd-Route, die nach Norden ins Tal der Moldau und nach Süden über die Alpen führte. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Lauriacum im 3. Jahrhundert im Itinerarium Antonini als Straßenstation an der Route von Germanien nach Pannonien und als Endpunkt der von Aquileia über die Alpen an die Donau führenden Straße genannt wird.

Erste römische Siedlungen

In der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. entstand nördlich des Georgenberges eine Siedlung an der heutigen Mauthausener Straße, die wie die Stadelgasse und die Bundesstraße im Wesentlichen dem Verlauf des Ost-West-Verkehrsweges, der sogenannten Limesstraße, folgt. Aus dem späten 1. Jahrhundert n. Chr. stammt die älteste römische Inschrift aus Enns, die die Anwesenheit mehrerer Angehöriger der Barbii, einer Händlerfamilie aus dem wichtigen Adriahafen Aquileia, bezeugt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat daher bereits damals in Lauriacum eine Handelsniederlassung bestanden. Die Siedlung dehnte sich im 2. Jahrhundert weiter nach Westen aus. Die auf einer nach Süden zu anschließenden Terrasse gelegenen Wohnhäuser einer wohlhabenden Bevölkerungsschicht waren mit Stuckdekorationen und Wandmalerei ausgestattet. Das Deckenfresko mit einer Darstellung von Amor und Psyche im Zentrum und Personifikationen der Jahreszeiten in den Eckzwickeln, das bei den Grabungen des Bundesdenkmalamtes in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts gefunden wurde, befindet sich nach der Restaurierung wieder an einer Decke angebracht im Museum Lauriacum.

Legionslager in Lauriacum

Entscheidende Bedeutung für die weitere Geschichte von Lauriacum hatte die Stationierung der legio II Italica. Diese Infanterieeinheit mit einer Sollstärke von ca. 6000 Mann, darunter 120 Reiter, errichtete zuerst östlich der Ennsmündung bei Albing im Gemeindegebiet von St. Pantaleon ein Lager, das vielleicht nie fertiggestellt, sondern wieder aufgegeben wurde. Der Zeitpunkt der Verlegung der Legion und der Beginn des Lagerbaus in Enns sind unbekannt. Bruchstücke mehrerer Bauinschriften deuten darauf hin, dass wichtige Arbeiten in den ersten Jahren des 3. Jahrhunderts abgeschlossen waren. Der aus dem Senatorenstand stammende Kommandant der Legion (legatus legionis II Italicae) übernahm, wie in Provinzen mit nur einer Legion üblich, zugleich die Aufgaben und die Funktion des Statthalters als legatus Augusti pro praetore provinciae Norici. Lauriacum war als Standort der Legion wichtigster militärischer Stützpunkt an der Donaugrenze zwischen Passau und Wienerwald, Sitz des Oberbefehlshabers aller Truppenverbände in Noricum und Hauptstadt dieser Provinz.

Das Legionslager hat die Form eines Parallelogrammes mit einer Länge von 539 m und einer Breite von 398 m, sodass sich eine Fläche von ca. 21,5 ha ergibt. Die Umfassungsmauer, von deren aufgehendem Mauerwerk nichts mehr vorhanden ist, war mit vier Eck- und 26 Zwischentürmen sowie vier Toren versehen, die von jeweils zwei Tortürmen gesichert wurden. Während der Großteil des Lagerareals heute verbaut ist, lässt die im Gelände erhaltene Nordecke mit der vorgelegten Grabenanlage die einstige Dimension noch gut erkennen. Repräsentativen Charakter hatte das Zentralgebäude (principia) mit dem Lagerforum und dem Fahnenheiligtum (aedes), wo die Feldzeichen der Legion und die Götter- und Kaiserstatuen untergebracht waren, vor denen an Festtagen die Opferhandlungen stattfanden. Säulenhallen säumten die Lagerhauptstraße. Von den Innenbauten des Legionslagers sind weiters die Kasernen zur Unterbringung der Legionäre, das Lagerbad und das nördlich davon liegende Lazarett (valetudinarium) erwähnenswert. Hier hat man im späten 4. oder 5. Jahrhundert in einem Korridor durch entsprechende Einbauten einen frühchristlichen Kirchenraum eingerichtet. Es ist möglich, dass es sich bei dieser Kirche und dem weiter benützten Gebäudekomplex des ehemaligen Lagerspitals um den Sitz des aus der Vita Severini bekannten Bischofs Constantius aus der Zeit um 480 handelt. Die im Hochmittelalter umgebaute und wiederholt erweiterte Kirche Maria am Anger wurde 1792 abgetragen. Die Notitia dignitatum aus dem frühen 5. Jh., eine Art Staatshandbuch und Amtsschematismus des spätrömischen Reiches, erwähnt in Lauriacum den Kommandanten der nunmehr auf drei Kastelle aufgeteilten legio II Italica. Zusätzlich gab es hier einen Stützpunkt der römischen Donauflotte, der classis Lauriacensis, unter einem eigenen Befehlshaber. Weiters arbeitete eine Schildfabrik (fabrica scutaria), die vielleicht im Legionslager untergebracht war, für das Militär.

Stadtrecht für Lauriacum?

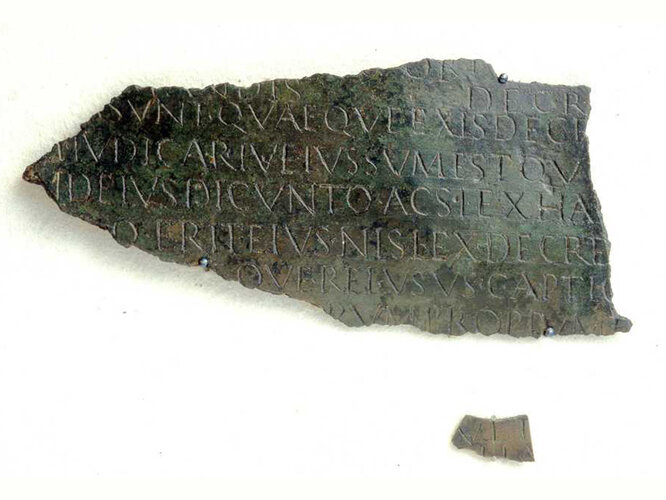

Obwohl in Enns mehrere Bruchstücke von Bronzetafeln mit Inschriftenfragmenten eines Stadtrechtes gefunden wurden, ist der Rechtsstatus einer Stadt für Lauriacum nicht gesichert, denn es fehlen inschriftliche Belege für städtische Beamte oder Verwaltungsstrukturen.

Zivilsiedlung

Der zivile Siedlungsbereich umfasste das Gebiet zwischen Stadtberg und Kristein, Eichberg und Enghagen. Ein Großteil der Fläche des Zentrums unmittelbar westlich des Legionslagers ist durch den Friedhof um die Basilika St. Laurenz der archäologischen Forschung entzogen. Südlich davon liegt ein auf drei Seiten von Hallen und Räumen umgebener 57 x 64 m großer trapezförmiger Platz, der als forum venale bezeichnet wird. Dichte Verbauung mit städtischem Charakter ist nur hier ansatzweise zu beobachten. Sonst dominiert eine lockere Anordnung von Häusergruppen oder überhaupt einzelstehender Bauten mit Magazinen, kleinen Läden, Werkstätten und Handwerksbetrieben, die für den lokalen Bedarf arbeiteten. Die oft in Fachwerktechnik errichteten Gebäude hatten maximal ein Obergeschoß, einzelne Räume waren beheizbar. Daneben gab es größere villenartige Wohnbauten mit Hypokaustanlagen, Hausthermen und aufwändiger, komfortabler Ausstattung bis hin zu polychromer Freskobemalung. Die zum Teil mit einem Kanalsystem ausgestatteten Straßen besaßen nur einen einfachen Schotterbelag. Nördlich des Legionslagers reichte die Besiedlung bis an die früheren Donauarme. Die Gebäude waren einfacher ausgeführt, meistens verfügte nur ein Raum über eine Heizanlage, die Wände bestanden aus Holz oder Holzfachwerk. Möglicherweise haben wir hier die eigentliche Lagervorstadt, die canabae legionis, vor uns. Die Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen lassen auf zwei großflächige Zerstörungen der zivilen Siedlung schließen. Während unmittelbar nach der früheren Katastrophe in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts der Wiederaufbau einsetzte, wurden nach der zweiten Zerstörung gegen Ende des 4. Jahrhunderts nur noch einzelne Häuser, oft sogar nur mehr einzelne Räume, wieder bewohnt. Auf Grund der zunehmend unsicheren Lage zog sich die Bevölkerung ins Legionslager zurück, das den Charakter einer bewehrten zivilen Siedlung innerhalb der noch immer wehrhaften Mauern annahm. Im Fundmaterial lässt sich die Anwesenheit germanischer Gruppen erkennen.

Die ältesten Bestattungen aus dem 1. und frühen 2. Jahrhundert finden sich entlang der Limesstraße an der heutigen Stadelgasse. Mit dem Anwachsen der Siedlung verlagerten sich die Gräberbezirke nach Westen in den Bereich von Kristein. Gräberfelder gab es auch am Georgenberg und am Steinpass nordöstlich des Legionslagers. Die spätantiken Friedhöfe auf dem Espelmayrfeld südlich der Siedlung und auf dem Ziegelfeld in unmittelbarer Nähe des Lagers wurden bis ins 5. Jahrhundert belegt. Einzelne späte Bestattungen liegen verstreut innerhalb des ehemaligen zivilen Siedlungsareals, das bereits verlassen und in Verfall begriffen war.

Heiliger Florian

In Lauriacum wurde Florian, der einzige namentlich bekannte Martyrer Österreichs aus frühchristlicher Zeit, hingerichtet: nach Verhör und Folter stürzte man den ehemaligen Kanzleichef des zivilen Statthalters wegen seines standhaften Bekenntnisses zum Christentum am 4. Mai 304 mit einem Stein um den Hals von der Ennsbrücke in den Fluss.

Römische Kaiser in Lauriacum

Die Anwesenheit römischer Kaiser in Lauriacum ist zweimal durch Erwähnungen in schriftlichen Quellen gesichert. Kaiser Constantius II. ließ hier am 24. Juni 341 einen Erlass ausfertigen, der Aufnahme in die wichtigen Gesetzessammlungen Codex Theodosianus und Codex Iustinianus gefunden hat. Von einem Aufenthalt des Kaisers Gratianus im Jahre 378 berichtet der spätantike Historiker Ammianus Marcellinus.

Basilika St. Laurenz

Ein an der Geländestufe zur Donauniederung und damit in bevorzugter Position am Rand des Siedlungszentrums befindliches Gebäude wurde von 1960 bis 1966 unter der heutigen Basilika St. Laurenz freigelegt. Die in der Unterkirche zugänglichen konservierten Baureste gehören zu einem Komplex, der wahrscheinlich als Wohnhaus des Legionskommandanten und Provinzstatthalters anzusprechen ist. Vielleicht ist auch das 1765 westlich der Kirche entdeckte und bisher einzige bekannte, aber nicht erhaltene Fußbodenmosaik aus Enns dieser Anlage zuzuweisen. Nach verschiedenen Umbauten erfolgte im 4. Jahrhundert der Einbau eines beheizbaren Apsidensaales für Repräsentationszwecke, dessen Umgestaltung zu einer frühchristlichen Kirche vermutlich ins 5. Jahrhundert zu datieren ist. Sie besaß eine neu errichtete größere Apsis, eine freistehende Klerikerbank, einen Altar und ein Bodengrab zur Aufnahme eines Reliquiars. Ursprünglich war dort wahrscheinlich ein Steinossuar mit den mutmaßlichen Reliquien der Gefährten des hl. Florian untergebracht, das heute in den neuen Hauptaltar der Lorcher Basilika integriert ist. Vom spätantiken Stoff, der die Gebeine bei der Entdeckung im gotischen Hochaltar im Jahre 1900 bedeckt hat, ist ein Fragment erhalten geblieben. Der für Österreich singuläre Fund wird im Museum Lauriacum aufbewahrt.

Spätantike

Einen Einblick in die Verhältnisse um 480 bietet die so genannte Vita Severini, das von Eugippius im Jahre 511 abgeschlossene commemoratorium (Gedenkschrift) über den hl. Severin. Der Heilige hielt sich mehrmals in Lauriacum auf. Er versammelte die Bedürftigen in einer Basilika, bei der es sich vielleicht um die Vorgängerkirche der heutigen Laurentiuskirche handelt, um Olivenöl zu verteilen, das in römischer Tradition immer noch zur Bereitung der Speisen verwendet wurde. Ein drohender germanischer Überfall konnte durch das energische Auftreten Severins vereitelt werden: Er ermahnte Bischof Constantius, der auch die Verteidigung der Stadt im Legionslager leitete, zu erhöhter Wachsamkeit bei der Bewachung der Mauern. Lauriacum ist der einzige gesicherte spätantik-frühchristliche Bischofssitz an der österreichischen Donau.

Innerhalb der schützenden Lagermauern scheint die romanische christliche Bevölkerung die Völkerwanderungszeit überstanden zu haben. Die um 900 genannte civitas Lahoria – leicht ist der Bezug zum antiken Namen Lauriacum zu erkennen – und die Laurentiuskirche bildeten den Ausgangspunkt für die Entwicklung zur heutigen Stadt Enns. Die baulichen Überreste der antiken Siedlung wurden als willkommene Lieferanten für Baumaterial ausgebeutet und zum Leidwesen der Archäologen bis auf die Fundamente abgetragen. So steht das mittelalterliche und frühneuzeitliche Enns im wahrsten Sinn des Wortes auf römischen Wurzeln.

Museum Lauriacum

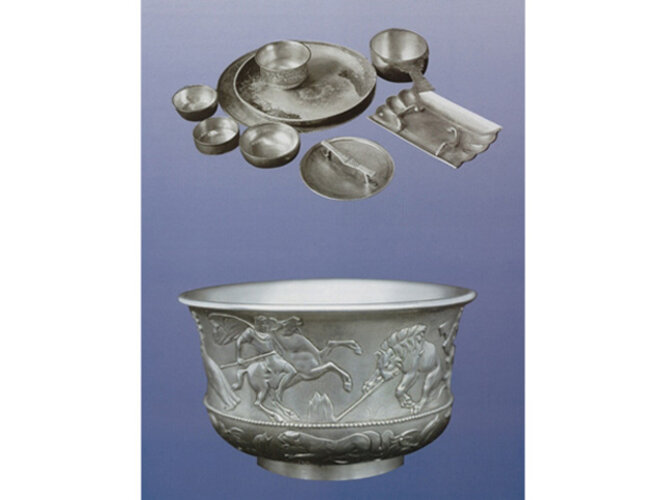

Ein Teil der bei den archäologischen Grabungen geborgenen eindrucksvollen Funde ist in der Schausammlung des Museum Lauriacum, das im ehemaligen Rathaus der Stadt Enns am Hauptplatz untergebracht ist, dem

interessierten Publikum zugänglich.

Autor: Reinhardt Harreither, 2006