Die Sicherung der Grenze an der Donau erfolgte im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. lediglich durch sog. Auxiliareinheiten, das sind Hilfstruppenkontingente, die in den verschiedensten Provinzen des Reiches aus der wehrfähigen Jugend zusammengestellt wurden. Eine dichte Kette von Kastellen diente zum Schutz vor feindlichen Angriffen.

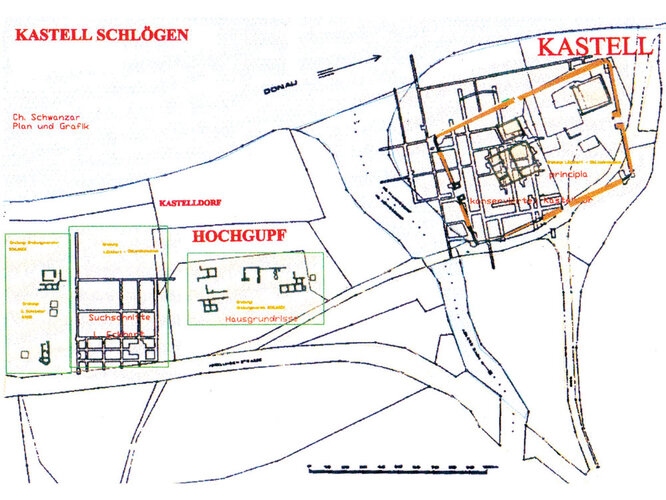

An der oberösterreichischen Donau bezog die cohors V Breucorum in Boiodurum (Passau-Innstadt) ihre Garnision. Eine Abteilung dieser Truppe belegte auch das bisher namenlose Kleinkastell von Schlögen als „Außenlager“.

Auf Grund strategischer Überlegungen muss sich auch in Ioviacum (Seeback-Gstöttenau) das Lager einer Kohorte befunden haben, von der allerdings bisher der Name nicht bekannt geworden ist.

In Lentia (Linz) befand sich bis etwa 125 n. Chr. die ala I Thracum victrix in Garnison , die dann von der ala I Pannoniorum Tampiana abgelöst wurde, ihr Lager konnte in jüngster Zeit in der Linzer Innenstadt durch Grabungen näher lokalisiert werden.

Ob in Lauriacum (Lorch bei Enns) eine Auxiliareinheit stationiert war, muss unsicher bleiben, da es bisher nicht gelungen ist, ein Kastell durch Grabungen festzustellen.

Die genannten Auxiliarformationen verblieben auch im 3. Jahrhundert nach der Verlegung der legio II Italica nach Albing bzw. Lauriacum in ihren Garnisionen.

Nach der großen Reichsreform unter Kaiser Diocletian (284–305) über nahm die auf drei Standorte (Lauriacum, Lentia, Ioviacum) aufgeteilte legio II Italica den Grenzschutz an der Donau. In regelmäßigen Abständen wurden Wachtürme (burgi) errichtet, von denen aus die Ereignisse an der Flußgrenze beobachtet wurden.

Autor: Gerhard Winkler, 2006