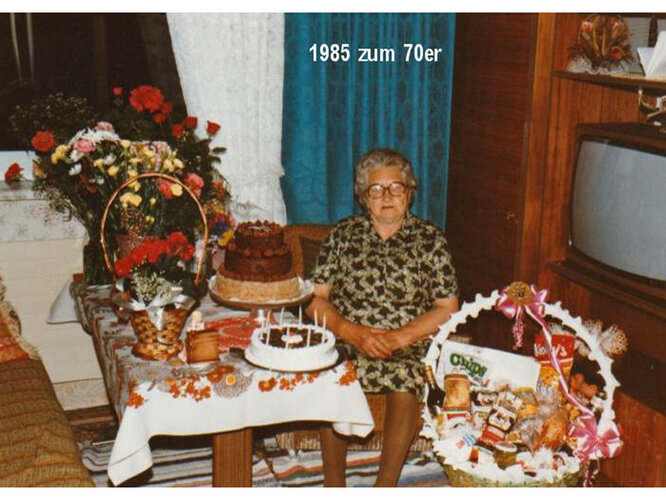

Katharina Mahr. Ein beschwerliches, aber zufriedenes Leben

Meine Oma väterlicherseits (geborene Klug, 22.6.1915 bis 26.11.1990, Geburtsort und Eheschließung in Schöndorf, rumänischer Banat am 20.5.1932) steht stellvertretend für viele Frauen und Mütter in harten und schwierigen Zeiten, wobei Menschlichkeit und Familiensinn immer im Lebensmittelpunkt standen.

In dem seinerzeit 150 Jahre alten donauschwäbischen Dorf Schöndorf zur Welt gekommen, einen Bruder und zwei Schwestern hatte sie, besucht sie die örtliche deutsche Volksschule und bereits vor dem 17. Geburtstag begann der Ernst des Lebens. Vermutlich aus Schwangerschaftsgründen heiratete sie meinen Opa Paul Mahr, geb. 1908, und betrieben wie viele eine kleine Landwirtschaft mit größeren Weiden und verschiedenen Nutztieren – zwei Pferde waren der ganze Stolz.

1942 wurde Opa in den Krieg eingezogen und sie war mit 4 Kindern auf sich alleine gestellt – in Schöndorf half noch die Familie. Im September 1944 trat sie mit den vier Kindern Franz (10), Paul (7), Johann (4) und Ewald (2) die Flucht an. Die 12 Kilometer zum Bahnhof Arad wurden zu Fuß mit der Schwester und den Kindern unter dem näher kommenden Frontlärm zurückgelegt. Im letzten Zug über die Marosch-Brücke, die danach gesprengt wurde, ging es in Viehwaggons mit einigen Habseligkeiten in Leintücher gewickelt, durch Ungarn Richtung Westen. Die Verteilung der Flüchtlinge regelten die deutschen Behörden und so war in Schärding Endstation.

In Münzkirchen 104 wurden sie in einem Zimmer und einem Vorraum einquartiert. Kurz vor Kriegsende kam Opa leicht verletzt am Bein aus der russischen Zone nach Information des Roten Kreuzes zu ihnen. Die Versorgung war in den ersten Jahren sehr schwierig. Die Kinder suchten Pilze und Beeren und Opa half Bauern mit Korbflechten und bei Arbeiten. Oma verkaufte am Markt in Schärding, meist zu Fuß mit Körben die 10 Kilometer Wegstrecke zurückgelegt, teils Sachen und so konnten Hasenjungen erstanden und groß gezogen werden – unser erstes regelmäßiges Fleisch. Auch Erdäpfel, Nüsse und Äpfel wurden organisiert und waren für die Verpflegung wichtig. In den ersten Wintern mussten sie Tannenzapfen zum Heizen sammeln und ein angewärmter Ziegelstein diente im Kinderbett zum Erwärmen.

Die Großfamilie wuchs in Münzkirchen um den nächsten Buben Anton (1945) und das erste Mädchen Katharina (1946) auf schon 8 Personen. Die zwölf Jahre in Münzkirchen waren voller Höhen und Tiefen und trotzdem sind sehr viele schöne Erinnerungen geblieben und überliefert. Dennoch gab es auch das Thema „Auswanderung nach Deutschland, Amerika oder Kanada und auch der Elsaß in Frankreich, zurück zu den Wurzeln, war im Gespräch“ und viele Heimatvertriebene packten nach und nach ihre Sachen. Durch den Arbeitskollegen Hans Loch von Opa, der die gesamte Woche auswärts auf Baustellen war, kamen wir nach Marchtrenk.

Ein ausgewanderter Volksdeutscher in der Brucknerstraße 5 hatte eine große Holzbaracke sowie einen begonnenen Hauskeller auf dem 1.000 qm großen Grund angeboten. Für den Kauf um ca. 16.000,- Schilling musste ein befreundeter Großbauer aus Münzkirchen als Bürge einstehen. Im letzten Jahr 1956 vor dem Umzug kamen noch die Zwillinge Elisabeth und Andreas und das letzte Kind Adam kam bereits in Marchtrenk 1958 zur Welt.

Das große Elternhaus mit nunmehr 9 Kindern wurde von Opa samt erwachsenen Söhnen, alle in brauchbaren Fachberufen als Tischler, Elektriker und Spengler rasch errichtet. Teilweise wurden die Löhne zum Bau eingebracht und mein Vater musste aus Kostengründen die HTL in Steyr abbrechen. Die Versorgung war dank des sehr großen Gemüsegartens, um den sich Oma mit den Kindern kümmerte, wesentlich besser. Opa zog diverse Tiere, zuerst Schweine, dann sehr viele Kleintiere wie Hasen, Meerschweinchen, Enten, Hühner und sogar Pfaue groß und somit war auch für eine gute Fleischversorgung der Familie gesorgt.

Oma Katharina war eine fleißige und geduldige Frau. Als Großköchin für viele Kinder waren Mohnstrudel, ausgezogener Apfelstrudel, in Stücke geschnitten, Apfelringe in Schmalz herausgebacken, Schmerkipferl und diverse Suppen (Gemüse und Hasen), gebackener Polenta (Mais) ihre Lieblingsgerichte. Auch Zuckerbrot (Schwarzbrot in Wasser befeuchtet und in die Zuckerdose getaucht) war sehr beliebt. Eigene Wurst und Speck – am Dachboden aufgehängt – aus den eigenen Schweinen halfen bei der Ernährung bei der starken Arbeit. „Metzlsupp“ gab es nur beim Schweineschlachten und schmeckte allen einmal im Jahr kurz vor Weihnachten. Die Banater Bratwurst wurde immer so lange gewürzt, bis Oma sagte „jetzt is sie guat“. Der Gemüsegarten brachte dank Oma das ganze Jahr Abwechslung – alles wurde angebaut und verwertet. Die Kinder wurden auch zum Arbeiten herangezogen und eingeteilt z.B. Krauteintreten im Fass, Erdäpfelklauben. Essiggurken, gefüllte Paprika und Kraut wurden von ihr für den Winter in großen Mengen eingelegt und auch die Nachbarschaft versorgt. Sonntag kochte sie für die größer werdende Familie immer gerne auf und bediente fürsorglich alle Hungrigen. Dabei nahm sie immer zuletzt ihr Essen und knabberte mit einem spitzen Messer die abgenagten Knochen nochmals ab. Beim Lebensmittelgeschäft Flam in derselben Straße konnte auch angeschrieben werden. Ende des Monats erhielten die Männer den Lohn ausbezahlt und Oma ging Schulden, die den ganzen Monat angeschrieben wurden, begleichen – die Kinder erhielten immer Süßigkeiten. Blaue und grüne (mit Nuss) Ein-Schilling-Schokoladen waren heiß begehrt und zu Weihnachten mit der Alufolie sogar am Christbaum.

Oma war immer ruhig und nahm auch bei Problemen viel auf sich – Opa war kein leichter Ehepartner, aber ein tüchtiger Arbeits- und Familienmensch. Sie war nach Wissen aller Kinder nur einmal krank und im Krankenhaus Wels, sonst war sie immer zu Hause. Beide hatten nie ein Auto, Oma konnte auch nicht Rad fahren, Zeit für die Kirche war kaum da, aber sie besuchte diese nach Möglichkeit mit ihren Kindern. Elisabeth und Schwiegertochter Marina (Frau von Adam) waren in den letzten Jahren Oma eine große Stütze und Hilfe. Die letzte Hinglsupp (Hühnersuppe), die ihr wunderbar geschmeckt hat, hat ihre Tochter Kathi am letzten Wochenende vor ihrem Ableben gekocht „so ah guate Supp hot si scho lang nimma ghabt“, waren ihre zufriedenen Worte.

Einen Tag nach ihrem Namenstag Katharina am 25.11., hat Oma im Kreise ihrer Familie, nach den Folgen eines Schlaganfalles, ihre Augen geschlossen.

Text: Paul Mahr, Enkel (Bürgermeister von Marchtrenk seit 2013)

Literaturhinweis: In den Mitteilungen der Landsmannschaft der Donauschwaben in Oberösterreich, Jahrgang 50 (2017), Nr. 3, ist der hier gekürzt wiedergegebene Text zur Biografie von Kahtarina Mahr in vollem Umfang nachzulesen.

Marchtrenker Frauen - Dokumentation einer Ausstellung des Museumsvereins Marchtrenk - Welser Heide im Rahmen des Tags des Denkmals 2017 unter dem Motto "Heimat großer Töchter" in der Alten Pfarrkirche Marchtrenk.