Maria Weber. Ein Bauernleben voll Arbeit und Pflichtbewusstsein

Meine Mutter, Maria Weber, wurde am 29. Jänner 1908 als Tochter der Eheleute Leopold und Agnes Poinstingl in der Ortschaft Söllitz, Gemeinde Schlagles im Waldviertel geboren. Das Ehepaar Poinstingl bewirtschaftete dort einen Bauernhof und hatte außer Maria noch drei Söhne, Leo, Ignatz und Josef. Ignatz und Leo fielen im 2. Weltkrieg. Die Schule besuchte Maria in Döllersheim, das circa 2 km von Söllitz entfernt lag.

Am 24. November 1931 heiratete sie den Landwirt Johann Weber, der aus dem Nachbarort Kleinkainraths stammte und zog als junge Bäuerin auf seinen Bauernhof. Am Hof lebten nebst ihrem Gatten noch seine Mutter, der Vater war bereits verstorben und der Bruder von Johann Weber, der an der Englischen Krankheit litt. Er hieß Franz, wurde aber von uns immer als Vetter gerufen und war nur circa 1,50 Meter groß. Er arbeitete bis zu seinem Lebensende auf unserem Hof.

Nach dem Anschluss ans Deutsche Reich wurde die Familie im August 1938 aus ihrer Heimat ausgesiedelt, da die deutsche Wehrmacht dieses Gebiet als Truppenübungsplatz besetzte. Am 27. Juni 1938 erfuhren die Bewohner der Gegend, dass sie bis zum 5. August, also innerhalb von 6 Wochen, ihre Heimat zu verlassen haben. Die Bauern schlossen sich daraufhin zu Fahrgemeinschaften zusammen und fuhren mit Mietautos durch Nieder- und Oberösterreich um geeignete Landwirtschaften als Kaufobjekte zu finden, denn ihre Höfe wurden vom Deutschen Reich finanziell abgelöst. So kam meine Familie auf das Wieshütergut in der Ortschaft Au, in Marchtrenk. Die Übersiedlung wurde dann mit angemieteten Lastautos durchgeführt, auf denen der ganze Hausrat, die landwirtschaftlichen Geräte sowie die Kühe, Ochsen und div. Kleintiere nach Oberösterreich transportiert wurden. Kurz vor der Abreise schlug noch der Blitz in das Anwesen in Kleinkainraths ein, sodass der Hof niederbrannte.

Der Hof den meine Eltern in Marchtrenk erwarben war um einiges kleiner und kostete nur ein Drittel der Ablösesumme, die sie vom Deutschen Reich erhalten haben. Die restlichen zwei Drittel waren allerdings nach Kriegsende durch die Geldentwertung verloren.

Bei der Übersiedlung hatten die Eltern bereits zwei Kinder, Sohn Franz, geb. am 23. April 1934 und Tochter Maria, geb. am 10. April 1935. Zum Sohn Josef war die Mutter hochschwanger, er wurde am 22. Sept. 1938 bereits in Marchtrenk geboren. Insgesamt gebar Mutter sieben Kinder. Das erste im Jahr 1933, ein weiteres im Jahr 1936 und einen Nachzügler im Jahr 1952. Dies waren drei Söhne, die aber alle noch im Babyalter verstarben. Ich, Leo wurde am 18. April 1946, also nach dem Krieg in Marchtrenk geboren.

Besonders schwer war für meine Mutter das letzte Kriegsjahr, da der Vater in den letzten Kriegsmonaten im Alter von vierzig Jahren noch nach Wien zum Militär eingezogen wurde. Sie hatte also allein mit drei Kindern und mit Vetter die Landwirtschaft zu führen. Die Mutter von Vater war 1943 in Marchtrenk verstorben. In den letzten Kriegstagen hat sie miterlebt wie ungarischen Juden, die von Mauthausen entlang der Traun nach Ebensee getrieben wurden, in den Auwäldern entlang der Traun ermordet wurden. Ein Massengrab in der Gemeinde Weißkirchen ist kaum einen Kilometer von unserem Haus entfernt und man hörte die Schreie und die Schüsse der SS-Schergen. Nach Kriegsende wurde die Gegend von vielen Flüchtlingen aber auch von freigekommenen KZ-Insassen aus Mauthausen heimgesucht, die bei den Bauern um Essen und Trinken bettelten und sich teilweise auch bewaffnet hatten. Vater war mit seiner Einheit vor den anrückenden Russen Richtung Oberösterreich geflohen und ist in den ersten Maitagen 1945 nach Hause gekommen.

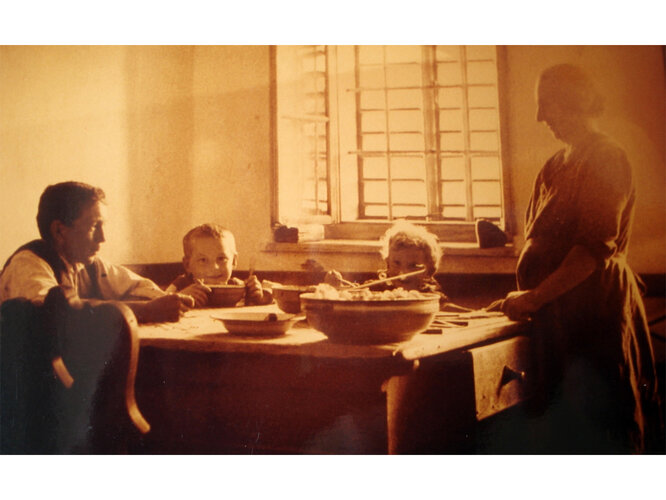

Meine Mutter hatte praktisch ihr ganzes Leben lang nie einen Urlaub oder eine Auszeit. Sie war bei allen Arbeiten in der Landwirtschaft eingebunden. So dreimal täglich bei der Stallarbeit. Dazu der Haushalt mit Kochen am Holzherd, Putzen, Wäschewaschen – ohne Waschmaschine und die Kinder versorgen. Im Sommer musste sie auch bei der Feldarbeit mithelfen. Als ich am Gründonnerstag 1946 zur Mittagsstunde geboren wurde, war sie am Vormittag noch beim Kartoffelsetzen am Feld! Bei den Arbeiten am Hof war meist die ganze Familie eingebunden. Eine Ausnahme war während des Schuljahres Bruder Franz, der nach dem Krieg ins Petrinum nach Urfahr in die Mittelschule kam und dort im Internat lebte. Auch ich als jüngster in der Familie war bei den schweren Arbeiten nicht eingeteilt. Beim Getreidemähen musste ich allerdings die Strohbänder für die Garben zusammendrehen und am Boden auflegen. Vater und Bruder Josef mähten mit der Sense das Getreide, meine Mutter und Maria waren für das Aufnehmen der Garben zuständig und Vetter und ich für das „Bandlmachen“. Dazu wurde ein Büscherl Getreidehalme so gedreht, dass man sie zum Binden der Garben verwenden konnte. Nachdem das Getreide gemäht war, halfen alle beim „Aufmandln“ zusammen. Unsere Kornmandl unterschieden sich allerdings von denen der Nachbarn, die hatten alle oben drüber einen Hut. Die obere Garbe wurde abgeknickt und als Hut aufgesetzt. Bei uns wurden die Mandl auf die waldviertler Art gemacht, nämlich ohne Hut. Die Ähren waren also oben nicht abgedeckt und konnten so besser durch den Wind und die Sonne trocknen. Auch beim Dreschen des Getreides musste ich als Kind mithelfen. Wir hatten eine eigene Dreschmaschine „Epple-Buxbaum, Modell Roland I“ und die Drescharbeit wurde nicht auf einmal erledigt, sondern wenn Zeit dazu war. Das geschah meistens in den letzten Ferienwochen, auch hier war die ganze Familie beteiligt. Bruder Franz hatte ja auch Ferien und war mit Bruder Josef zuständig die Garben in der Scheune auf die Dreschmaschine zu werfen. Ich stand auf der Maschine und musste die Bänder der Garben mit einem Messer aufschneiden, Vater war der Einleger, der das Stroh in die Trommel der Dreschmaschine hineinschob. Mutter und Schwester Maria waren für das gedroschene Stroh zuständig, das sie wieder zu Garben zusammenbanden. Vetter überwachte die Getreidesäcke und musste die vollen Säcke wegziehen und wieder einen leeren anhängen. In den Dreschpausen wurde das gedroschene Stroh, das außerhalb der Scheune aufgeschlichtet wurde, wieder in ein freies Abteil der Scheune geschlichtet.

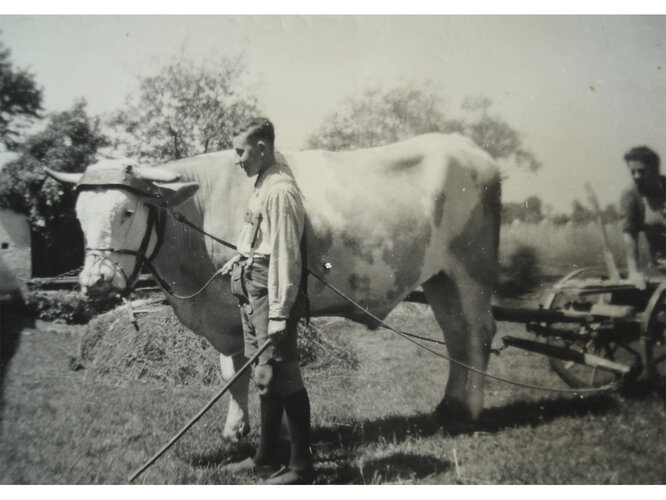

Die Heuarbeit war ebenfalls eine Arbeit für die ganze Familie. Am frühen Morgen, noch vor dem Stallgehen wurde das Gras beim Morgentau mit der Sense gemäht. Wenn es genügend abgetrocknet war wurde es mit dem Rechen gewendet, damit auch die Rückseite gut trocknen konnte. Gegen Abend wurden dann die Heuschober gemacht, damit das Heu nicht wieder vom Tau nass wurde. Am nächsten Morgen wurden die Schober wieder auseinandergestreut und wenn es trocken genug war mit dem Ochsenwagen in den „Stadl“ gebracht. Mutter war da immer auf der Heufuhre und musste das Heu richtig anlegen, damit die Fuhre regelmäßig beladen wurde. Eine sehr staubige und schweißtreibende Arbeit. Wenn die Fuhre fertig war, wurde der Wiesbaum, ein Holzbaum der oben über die ganze Fuhre reichte, mit Seilen niedergebunden. Meine Arbeit beim Heueinführen war entweder auf die Ochsen aufzupassen und ihnen mit einem Staudenast die lästigen Bremsen zu verjagen, oder das restliche, noch liegengebliebene Heu zusammen zu rechen.

Bei Arbeiten wie das Kartoffelernten, oder Rübenernten half auch meist die ganze Familie zusammen. Mutter war noch mit über sechzig Jahren mit auf dem Feld, so zum Beispiel beim Vereinzelnen der Zuckerrübenpflanzen. Die Rüben wurden in einer Reihe angebaut und man musste dann die Abstände zwischen den einzelnen Rüben händisch heraushacken, damit die Rüben nicht zu eng standen. Es gab damals noch keine Sähmaschine, die den Abstand automatisch festlegte. Ab dem Jahr 1958 hielt der Traktor in unserer Landwirtschaft Einzug und die Ochsen wurden an den Fleischhauer verkauft.

Bis Ende der fünfziger Jahre hat Mutter auch noch alle zwei Wochen selbst das Brot gebacken. Wir hatten in der Küche einen gemauerten Backofen, der mit Holzscheitern beheizt wurde. Der Teig wurde in einem Holztrog angerührt und nachdem das Holz verbrannt war, wurde die Glut herausgeputzt und sodann die Brotlaibe in den Backofen eingeschossen. Wir hatten also immer echtes Bauernbrot und Gäste die ins Haus kamen waren immer von dem guten Brot begeistert. Für uns Kinder war es aber etwas Besonderes, wenn wir eine Bäckersemmel bekamen. In der Bauernstube hatten wir einen unbehandelten Holzboden, den Mutter einmal die Woche mit einer Bürste und Kalk reinigte. Dabei rutschte sie in einem „Molterl“ (Unterlage aus Holz) kniend durch die ganze Stube.

Vom Jahr 1960 bis zu seinem Ableben am 10. April 1970 war Vetter bettlägerig und Mutter versorgte ihn in seinem „Stübl“. Sie brachte ihm das Essen zum Bett und entleerte regelmäßig seinen Nachttopf.

Die Sonntage waren dahingehend eine Abwechslung, dass am Vormittag gemeinsam in die Kirche gegangen wurde. Am Nachmittag kam regelmäßig Besuch zu uns. So besuchte uns fast jeden Sonntag unser Nachbar Franz Angerer. Im Winter saßen dann alle in der Stube um einen kleinen Beistellofen und meist wurden Erlebnisse aus dem Krieg erzählt. Oder Vater erzählte von der Jagd im Waldviertel, da er, aber auch Vetter leidenschaftliche Jäger waren. In Marchtrenk ging er bis nach dem Krieg auch noch jagen, hatte aber dann die Begeisterung dafür verloren. Das Wild in der Welser Heide war nicht so schön wie im Waldviertel und auch von den teilweise hochnäsigen Jagdgästen war er nicht so angetan. Mutter servierte an diesen Nachmittagen dann immer Tee oder Most und einen frisch gebackenen Guglhupf oder Mohnstrudel. Auch besuchte uns manchmal eine Tante von Mutter aus dem Waldviertel. Diese blieb dann einige Wochen bei uns und Mutter kümmerte sich dann auch um sie, denn sie war sehr gehbehindert und musste ebenfalls betreut werden.

Ab dem Jahr 1960 war Josef Schachner, der damalige Kaplan und spätere Pfarrer von Marchtrenk, auch oft zu Besuch bei uns. Bruder Josef war damals der Pfarrführer der KAJ (Katholische Arbeiterjugend) und es gab oft gemütliche Spielabende oder Kartenrunden in unserem Haus. Ein regelmäßiger Gast des Hauses war auch Schneidermeister Franz Blaschek, besonders als Vater in den fünfziger Jahren mit dem Imkern begann, denn er wurde von Herrn Blaschek in die Imkerkunst eingeführt.

Auch die letzten Lebensjahre von Mutter waren noch immer von der Arbeit geprägt. Im Jahr 1972 heiratete Bruder Josef, den Hof hatte er allerdings schon 1968 übernommen. Mutter arbeitete aber noch immer im Haushalt und im Garten mit. 1974 starb nach kurzem Leiden, Vater an Kehlkopfkrebs. Das lebenslange Rauchen hat seine Spuren hinterlassen. Die letzten zehn Jahre ihres Lebens war sie auf einen Rollstuhl angewiesen, da ihre Füße immer mehr den Dienst verweigerten. Sie konnte sich noch über sieben Enkerl freuen, bis sie am 14. April 1984 nach kurzem Krankenhausaufenthalt im 77. Lebensjahr verstorben ist. Ein Leben aus Arbeit und Pflichtbewusstsein hat sein Ende gefunden!

Text: Leo Weber, Sohn

Marchtrenker Frauen - Dokumentation einer Ausstellung des Museumsvereins Marchtrenk - Welser Heide im Rahmen des Tags des Denkmals 2017 unter dem Motto "Heimat großer Töchter" in der Alten Pfarrkirche Marchtrenk.