Maria Baumgartner. Ein Vorbild zäher Ausdauer und unermüdlichen Fleißes

„Wer einmal das Wasser der Welser Heide getrunken hat, der will nicht wieder hier weg“, sagte Maria Baumgartner gerne. 1924 war sie mit 21 Jahren nach Marchtrenk gezogen, um gemeinsam mit ihrem Ehemann Josef auf dem ehemaligen Areal des Kriegsgefangenenlagers sesshaft zu werden. Als Maria Pfarl war sie am 21. Dezember 1903 in Edt bei Lambach als zweites von fünf Kindern geboren worden. Der Vater arbeitete im Kohlebergwerk, man zog nach Neukirchen, der Nachwuchs sollte schon in frühen Jahren Geld dazu verdienen. Bereits mit zehn Jahren musste die kleine Mitzi bei einem Bauern frühmorgens den Kuhstall ausmisten und im Anschluss die Schulbank drücken, oft blieb nur Zeit für den Besuch der Sonntagsschule. Als 1914 die Männer des Ortes zum Kriegsdienst einrückten, hatten die Frauen, die zurück geblieben waren, noch härtere Tätigkeiten zu verrichten. Einmal sah sie den Kaiser, als dieser auf seiner Reise nach Bad Ischl mit dem Zug durchfuhr.

Zu Mariä Lichtmess am 2. Februar wechselte man damals die Stelle. Maria war einem hohen Beamten und dessen Ehefrau als Dienstmädchen empfohlen worden und so übersiedelte sie mit 17 Jahren nach Wien, wo sie in der Mollardgasse im sechsten Bezirk einen Abstellraum ohne Fenster bewohnte. Es sollte nur eine kurze Episode bleiben. Das Heimweh überwog, Maria kehrte nach Neukirchen zurück. Wieder arbeitete sie bei einem Landwirt. Katzen sollte sie ihr ganzes Leben nicht mögen: Der Bauer ließ die „Stubentiger“ die Suppenteller auslecken, bevor das Gesinde daraus essen durfte.

Beim „Hoagartn“ lernte die 19-Jährige ihren künftigen Ehemann kennen. Es war ein damals noch übliches Treffen bei Bauern, wo regelmäßig musiziert und getanzt wurde und man Geschichten erzählte. Josef war sieben Jahre älter: der Zimmerlehrling half, die Bundesstraße von Lambach bis Neubau zu beschottern. „Er hat dabei den Tipp bekommen, dass in Marchtrenk Grund billig zu kaufen ist“, erzählte Maria Baumgartner später. Das junge Paar erwarb um vier Millionen Kronen am 1. Mai 1924 ein Grundstück. Die noch herumliegenden Reste des Kriegsgefangenenlagers wurden verwendet, um ein neues Haus zu bauen. Marchtrenk 136 lautete die Adresse in der damals 2400 Einwohner zählenden Gemeinde, heute ist es Roseggerstraße 25.

Kurz zuvor war Tochter Berta im März auf die Welt gekommen, man lebte im Rohbau, das kleine Kind zum Teil bei den Großeltern. Erst am 5. April 1926 wurde geheiratet. In all den Jahren mühten sich Maria und ihr Mann. Er arbeitete als Zimmermeister und baute ein Sägewerk auf, Maria half bei Bauern aus, um Lebensmittel zu verdienen. Als das Haus endlich fertig gebaut war, wurden drei Wohnungen an andere Parteien vermietet, in dem großen Gebäude bewohnte die kleine Familie nur wenige Räume selbst.

Es war ein Leben voller Arbeit und Entbehrungen. Im Rückblick waren das Schlimmste für Maria Baumgartner nicht die zwei Weltkriege, sondern die Weltwirtschaftskrise. Das Geld, das ihr Mann mit dem Bau von Dachstühlen und dem Verkauf von Holz verdient hatte, war von einem Tag auf den anderen nichts mehr wert. Kunden beglichen offene Rechnungen mit einer Währung die durch die Inflation bedeutungslos geworden war. Die Familie musste mehrere Parzellen an der Roseggerstraße wieder verkaufen.

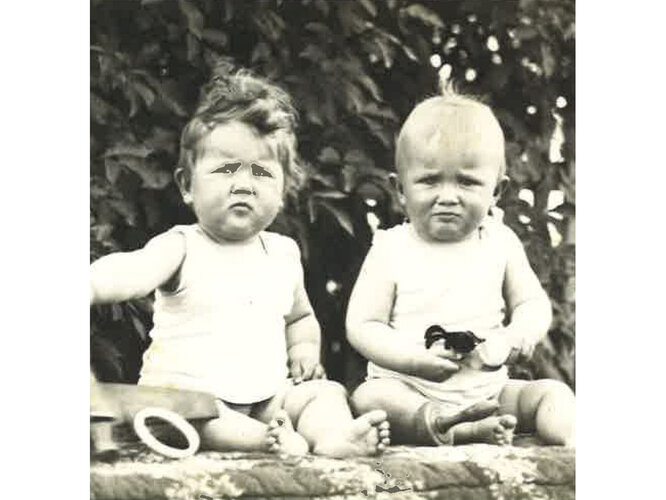

Hunger wollte Maria nie mehr leiden: Im Garten wurden Kartoffeln, Zwiebeln, Kraut angepflanzt, sie hielt eine Sau, drei Ziegen, sieben Hühner, zwei Hasen. Von den Bauern hatte sie um die Geheimnisse der Natur gelernt. Misteln, Tausendguldenkraut, Scharfgarbe, Johanniskraut und Arnika wurden als Heilkräuter verwendet. Im Sägewerk lernte Maria Baumgartner rasch die Arbeit mit dem Holz, konnte Sägeblätter schleifen, die Kreissäge benützen. Am 25. Juni 1941 sollte sie wieder Mutter werden. Ein Mitbewohner rannte zur Hebamme, als die Wehen einsetzen. Die 37-Jährige war allein als sie im Bett ihre Tochter Maria zur Welt brachte. „Ich habe noch so ein Rumpeln gespürt“, erzählte sie von damals. Erst da sei ihr klar geworden, dass noch ein zweites Baby im Bauch sei. Ultraschall gab es damals noch nicht. Kurz darauf kam Sohn Josef zur Welt. Die Hebamme war erst gekommen, als Maria beide Kinder längst in den Armen hielt.

Die Mär, dass die Leute damals nichts von den Gräueltaten des Hitlerregimes mitbekommen haben, wollte Maria Baumgartner nie erzählen. In der Tötungsanstalt Hartheim war ihr Bruder ermordet worden. Ein ranghoher Nazi nahm der Familie den Traktor ab. Sie lehnte es ab, den "Hitlergruß" zu sagen. „Mein Gruß ist Grüß Gott“, antwortete sie stets und wäre dafür fast ins Gefängnis gekommen. Ihr Gatte wurde 1944 als bald Fünfzigjähriger noch einmal eingezogen und nach Köln geschickt. Dort half er den Dom einzurüsten um ihn vor Kriegsschäden zu bewahren. In Marchtrenk wurde er – nachdem der Kirchturm 1940 abgebrannt war – wegen des ungenehmigten Wiederaufbaus gemeinsam mit dem Pfarrer zu einer sechswöchigen bedingten Haftstrafe verurteilt.

Als das Ehepaar die Silberne Hochzeit mit einem Festgottesdienst feierte, stand in der Zeitung zu lesen: „Zimmermeister Baumgartner ist der Erbauer unseres Kirchturms; er ist samt seiner Frau ein Vorbild zäher Ausdauer und unermüdlichen Fleißes.“

Berta kümmerte sich um ihre kleineren Geschwister, die Mutter ging regelmäßig ins Sägewerk, um ihrem Mann zu helfen. Gegönnt hat sie sich kaum etwas. Die Tochter kaufte den ersten Fernseher. Lange noch wurde die Wäsche ausgekocht und von Hand gewaschen, bevor die Familie eine Waschmaschine erwarb. Das Ehepaar bewohnte nur zwei kleine Zimmer: Ein Schlafraum mit Nähmaschine und eine Küche mit Esstisch, Couch und Fernseher. Gekocht wurde mit einem Ofen, der zuvor angeheizt wurde und die Stube wärmte. Die Kinder teilten sich zwei Zimmer im Stock darüber. Kein Vergleich zu den heute üblichen Wohnflächen.

1969 starb Marias Ehemann, der Sohn übernahm das Sägewerk, in dem sie weiter täglich mitarbeitete. Am späten Vormittag radelte sie von der Arbeit retour, um für Josef und dessen Familie zu kochen. Sonntags gab es nach dem Kirchgang Schnitzel. Sie wusch für den siebenköpfigen Haushalt die Wäsche, bügelte und stopfte Socken. Die Jahre der Entbehrung hatten sie geprägt. Nichts wurde weggeschmissen, alles wurde repariert, bis es wirklich nicht mehr zu benutzen war. Selbst durchgelegene Bettlaken wurden am Schluss noch als Putzfetzen verwendet. Hartes Brot wurde in den Kaffee getunkt, bis es aufgebraucht war. Der einzige Luxus, den sich die fleißige Marchtrenkerin gönnte, war ein Abo der Welser Rundschau und der Neuen Post, um über die Nachbarn und die Adelshäuser informiert zu sein. Bei der Klassenlotterie wurde das Glück versucht. Ab und zu konnte ihre Tochter Berta sie zu Reisen überreden. Erst im hohen Alter fuhr Maria Baumgartner außerhalb der Landesgrenzen nach Slowenien und Italien auf Urlaub.

Mit 80 Jahren hörte Maria Baumgartner gänzlich auf, noch ab und zu in die „Sog“, wie sie das Sägewerk stets nannte, zu fahren. „So gut wie jetzt ist es mir nie gegangen. Endlich habe ich keine Geldsorgen mehr und muss nicht mehr arbeiten“, erzählte sie damals. In all den Jahren hatte sie sich auch liebevoll um die Enkelkinder gekümmert, mit ihnen gespielt und sie bekocht. Immer freute sie sich darüber, in einem Familienverband zu leben.

Als 1995 ihre Tochter Berta starb, wurde das Leben etwas einsamer, die Freunde waren längst nicht mehr auf der Welt. Oft saß Maria neben dem Haus auf einer Bank und sinnierte mit jedem, der es hören wollte, über das Leben. Ihre Tochter Maria, die nebenan wohnte, kochte ihr in den letzten 7 Lebensjahren jeden Tag das Mittagessen und betreute die Mutter auch so.

Zum 100. Geburtstag kam der damalige Seniorenbundobmann Josef Ratzenböck und ehrte die mehrfache Uroma. Sie war eines der ältesten Seniorenbundmitglieder Oberösterreichs, wie der Laudator launig berichtete. Mit 104 Jahren verstarb Maria Baumgartner am 28. Jänner 2007 nach einem Schlaganfall. Zu Mariä Lichtmess wurde sie begraben. Wie sie ein solch hohes Alter erreicht hat? „Man muss immer in Bewegung bleiben“, sagte sie stets. Das sei das Geheimnis eines langen Lebens. Aber auch ihr tiefer Glaube gab ihr stets Halt in ihrem langen, langen Leben.

Text: Annette Bauer-Gantner, Enkelin

Marchtrenker Frauen - Dokumentation einer Ausstellung des Museumsvereins Marchtrenk - Welser Heide im Rahmen des Tags des Denkmals 2017 unter dem Motto "Heimat großer Töchter" in der Alten Pfarrkirche Marchtrenk.