Im unter Druck zustande gekommenen Berchtesgadener Abkommen vom 12. Februar 1938 schrieb das Deutschen Reich dem Bundesstaat Österreich eine Reihe von Maßnahmen zur Begünstigung der österreichischen Nationalsozialisten vor. Zwischen dem 12. Februar 1938 und dem Anschluss etablierte sich in Österreich und seinen Bundesländern eine Art Doppelherrschaft. Die NSDAP blieb zwar offiziell verboten, dennoch konnten sich die Nationalsozialisten innerhalb der Vaterländischen Front legal betätigen. Lageberichten der Gendarmerie zufolge traten die Nationalsozialisten schon in den Wochen vor dem Anschluss immer offener und aggressiver auf. Vermehrt kam es nun auch zu nationalsozialistischen Demonstrationen. In einer Flucht nach vorn kündigte Bundeskanzler Schuschnigg am 9. März 1938 für den 13. März eine Volksbefragung über die Unabhängigkeit Österreichs an. Diese Ankündigung nahm Hitler zum Anlass, gewaltsam gegen Österreich vorzugehen. Im Laufe des 11. März beugten sich Bundeskanzler Schuschnigg und Bundespräsident Miklas den ultimativen Forderungen Hitlers. Schuschnigg setzte die geplante Volksbefragung ab, trat als Bundeskanzler zurück und hielt am Abend desselben Tages seine Abschiedsrede im Österreichischen Rundfunk. Auch der vorerst noch Widerstand leistende Miklas stimmte schließlich kurz vor Mitternacht der Ernennung des Nationalsozialisten Seyß-Inquart zum neuen Bundeskanzler zu. Die neu gebildete Regierung gelobte er Tags darauf an.

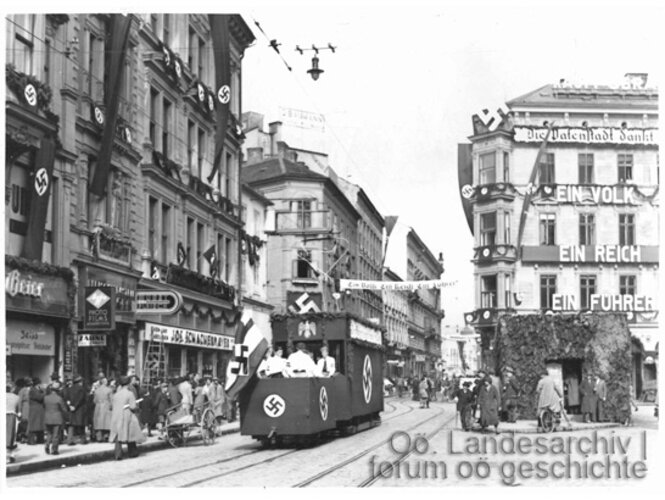

Über all diese Vorgänge war der Gauleiter der illegalen NSDAP in Oberösterreich, August Eigruber, beinahe zeitgleich informiert. An den Häusern der Linzer Landstraße wurden am 11. März die ersten Hakenkreuzfahnen gehisst und am Abend mündete ein von SA und SS organisierter Fackelzug in eine „Freudenkundgebung“ am Hauptplatz mit tausenden Menschen.

Das Grundmuster des Anschlusses – die militärische Okkupation durch die deutsche Wehrmacht von außen und die politische Machtübernahme durch die Nationalsozialisten von innen – war im Wesentlichen in allen Bundesländern gleich. Auch die weitere Entwicklung verlief überall ähnlich: sofort einsetzende politisch, sozial und rassisch motivierte Verfolgungsmaßnahmen mit zahlreichen Verhaftungen, Entziehung jüdischen Eigentums (Arisierung), Kampf gegen die Kirchen, Volksabstimmungspropaganda, personelle Säuberungen in der Beamtenschaft, Verwaltungsumbau.

Hitlers Aufenthalt in Linz

Trotzdem fallen für Oberösterreich einige Besonderheiten auf, die vor allem mit der besonderen Rolle zu tun haben, die Linz einnahm. Durch den Aufenthalt Hitlers in seiner Heimatstadt Linz vom 12. bis zum 14. März 1938 war die Patenstadt des Führers für 36 Stunden Mittelpunkt des weltpolitischen Geschehens. Hier fiel nicht nur Hitlers Entscheidung für den totalen Anschluss, hier vergab er auch die wichtigste Machtposition in Österreich für die nächsten zwei Jahre dem Gauleiter des Gaues Saarpfalz, Josef Bürckel. Hitler ernannte ihn zum kommissarischen Leiter der NSDAP in Österreich. Am 23. April wurde Bürckel dann Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich.

Hitlers Aufenthalt in Linz bekräftigte die ohnehin schon starke Position von August Eigruber noch zusätzlich. Er übernahm noch am Abend des 11. März im Landhaus die Geschäfte von Landeshauptmann Heinrich Gleißner. Im Linzer Rathaus wurde Bürgermeister Wilhelm Bock vom Kreisleiter der illegalen NSDAP, Sepp Wolkerstorfer, abgelöst. Gleißner und Bock wurden wenige Tage später verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Dr. Anton Fellner (Schriftleiter des Österreichischen Beobachters) und Dr. Josef Plakolm (später Polizeichef von Linz) organisierten die Übernahme der Bundespolizeidirektion Linz. Der Linzer Rundfunksender wurde ebenso besetzt wie viele Druckereien, die Gleichschaltung der Presse in Oberösterreich war damit eingeleitet. Auch in vielen anderen größeren Orten Oberösterreichs übernahmen lokale Nationalsozialisten am 11. und 12. März die Macht.

Der Einmarsch deutscher Truppen

Der Einmarsch der deutschen Truppen war alles andere als generalstabsmäßig geplant. Einige Zeit lang hatte Österreich militärischen Widerstand erwogen; dies hätte für die deutschen Truppen durchaus verhängnisvolle Folgen haben können. Besonders für den oberösterreichischen Raum existierten detaillierte Verteidigungspläne des Bundesheeres. Doch als am 11. März die von Hitler tags zuvor befohlene deutsche Mobilmachung gemeldet wurde, erhielten die militärischen Einheiten im Auftrag des Bundeskanzlers Schuschnigg die Weisung, keinen Schuss abzugeben. In seiner berühmt gewordenen Rundfunkansprache teilte Schuschnigg mit, dass man der Gewalt weiche.

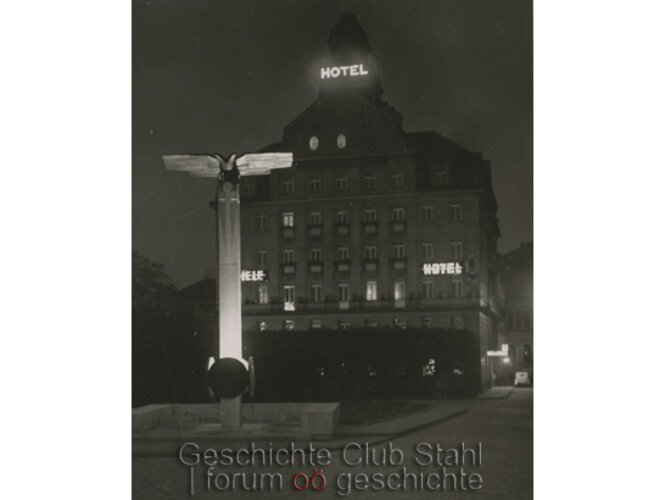

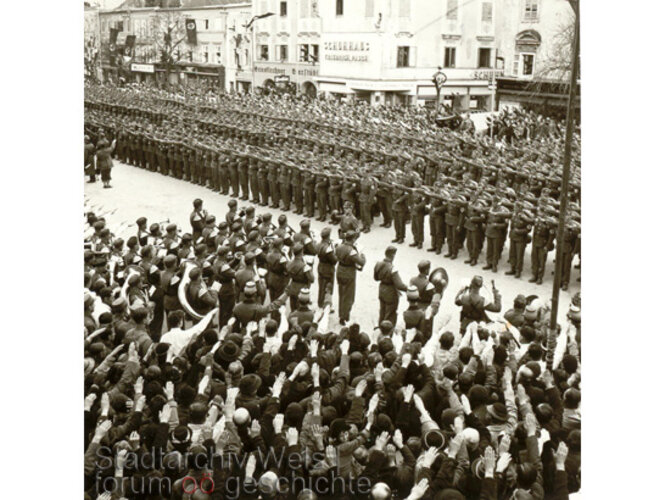

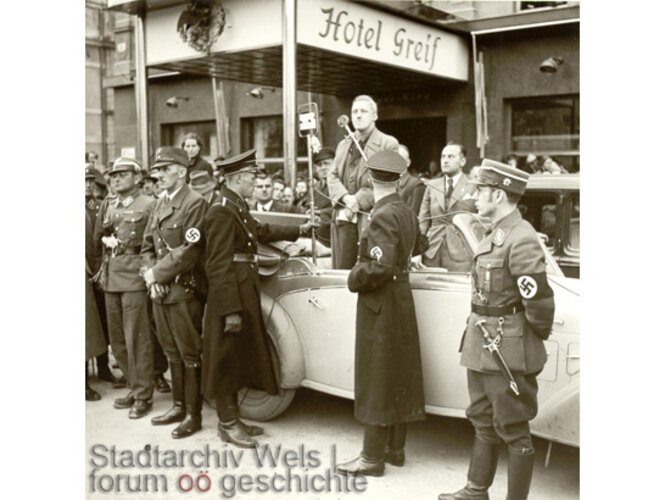

Von Mühldorf am Inn aus wurde der improvisierte und teilweise chaotisch ablaufende Einmarsch der Deutschen in Österreich koordiniert. In den frühen Morgenstunden des 12. März passierten die ersten größeren Einheiten der Deutschen Wehrmacht die deutsch-österreichische Grenze. In Linz wurden die deutschen Truppen gegen Mittag begeistert empfangen. Dorthin eilte auch die eben vereidigte neue österreichische Bundesregierung, um Adolf Hitler zu empfangen. Hitler, der um 16 Uhr in Braunau die österreichische Grenze überschritt, traf gegen 20 Uhr unter unbeschreiblichem Jubel in Linz ein und hielt vom Balkon des Rathauses eine kurze Rede. Erst hier in Linz beschloss er – beflügelt von der begeisterten Kulisse – den ursprünglichen Plan einer „Personalunion“ der beiden Staaten Deutschland und Österreich zugunsten eines sofortigen und vollständigen Anschlusses zu verwerfen. Diesen Entschluss teilte Hitler am 13. März bei einem Mittagessen in seinem Quartier, dem Hotel Weinzinger an der Unteren Donaulände, den zehn geladenen „verdienstvollsten“ und „treuesten“ oberösterreichischen Nationalsozialisten mit. Ausführlich ging er dabei auch auf die geplante Ausgestaltung von Linz ein. Noch am Nachmittag des 13. März wurde das in Linz konzipierte Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich von der österreichischen Bundesregierung in Wien unterzeichnet. Um 17 Uhr trat Bundespräsident Miklas zurück.

Verhaftungswellen und erste Opfer

Noch während Hitler bis zum Vormittag des 14. März in Linz weilte, setzten die ersten größeren Verhaftungswellen ein. Zunächst waren davon vor allem prominente Vertreter des vaterländischen Lagers und Juden betroffen. Noch im März erging Weisung an die Gendarmerieposten, alle in ihrem Überwachungsrayon wohnhaften Juden zu melden. Auch jüdisches Vermögen fiel kurz nach dem Anschluss Raubzügen zum Opfer: Bereits Ende März war ein Großteil der jüdischen Geschäfte und Betriebe der „wilden“ Arisierung anheim gefallen und wurde von heimischen Nationalsozialisten kommissarisch verwaltet. Erst während der nächsten Wochen führten die Behörden das wüste Treiben dieser „wilden Kommissare“ mehr und mehr einer geregelten Arisierung jüdischen Vermögens (der, wie es offiziell hieß, legalen Entjudung) zu. Die ab Mai 1938 im Wiener Ministerium für Handel und Verkehr eingerichtete Vermögensverkehrsstelle sollte diese legale Arisierung koordinieren. In Linz wurde mit der Dienststelle für kommissarische Besetzungen eine Zweigstelle eingerichtet.

Unter den ersten Todesopfern der Nationalsozialisten in Oberösterreich waren Polizeiangehörige: Zwischen 14. und 17. März wurden Dr. Viktor Benz, seit 1934 Linzer Polizeidirektor, Polizeikommissär Dr. Ludwig Bernegger sowie Josef Schmirl und Josef Feldmann, beide Kriminalinspektoren bei der Polizeidirektion, ermordet. Insgesamt waren von den Verhaftungen in den ersten Wochen nach dem 12. März in Oberösterreich einige hundert Menschen betroffen.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]