Bereits der autoritäre Ständestaat versuchte, die Presse unter Kontrolle zu bringen, schränkte im März 1933 mit Einführung der „Vorzensur“ die Pressefreiheit ein, schuf einen staatlichen Propagandadienst und eine amtliche Presseorganisation. Die Ausschaltung der kommunistischen und sozialdemokratischen Presse (das Tagblatt bestand nur äußerlich unverändert bis 1938 weiter) und der Kampf gegen die illegalen nationalsozialistischen Medien bereitete den Boden für die Errichtung des totalitären NS-Presselenkungsapparates nach 1938.

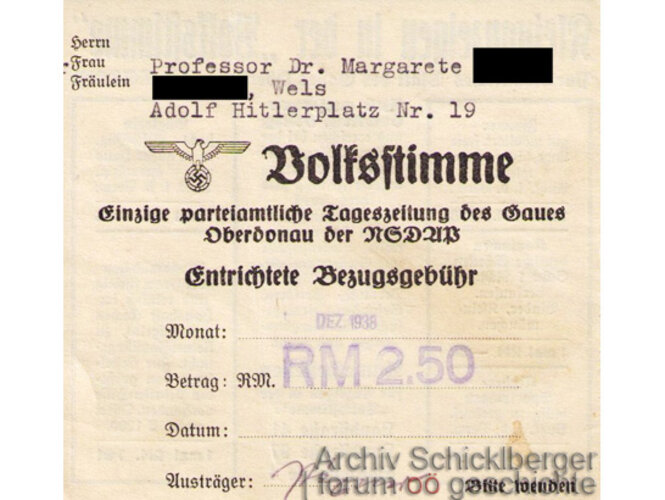

Unmittelbar vor dem Anschluss gab es in Oberösterreich nur mehr die große Gruppe der christlich-regierungstreuklerikalen Blätter der Katholischen Pressvereine in Linz, Steyr und Gmunden und die kleine Gruppe der zwar kontrollierten, zensierten und gehemmten, aber doch legal erscheinenden Oppositionsblätter großdeutsch-national-liberaler Herkunft im Besitz von Privatverlegern. Von ihnen waren einige als „getarnte“ Blätter eine wichtige propagandistische Stütze der nach dem 19. Juni 1933 verbotenen NSDAP: Tages-Post, Alpenländische Morgenzeitung, Die neue Zeit, Landpost, Oberösterreichischer Gebirgsbote, Welser Anzeiger, Schärdinger Wochenblatt, Kremstalbote, Innviertler Nachrichten und Greiner Wochenblatt. Neben diesen „getarnten“ Blättern lag die zweite Ebene der nationalsozialistischen Pressearbeit während der Zeit der Illegalität der Partei in der Herstellung und Verbreitung von ebenso illegalen Flugblättern und Zeitungen wie der Volksstimme, des Innviertler Beobachters oder des Österreichische Beobachters.

Besetzung der Zeitungsredaktionen durch NS-Funktionäre

Im Zuge der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden am 12. März auch die Zeitungsredaktionen von örtlichen Parteimitgliedern besetzt.

Unmittelbar nach dem Anschluss hatte Gauleiter Eigruber innerhalb der NSDAP-Gauleitung seinen alten Vertrauten Dr. Anton Fellner zum Gaupresseamtsleiter ernannt, der damit zunächst der mächtigste Mann in der oberösterreichischen Presselandschaft war. Ihm unterstanden in den ersten Monaten nach dem Anschluss alle Redaktionen, die nun nach und nach besitzrechtlich, personell und organisatorisch gleichgeschaltet wurden.

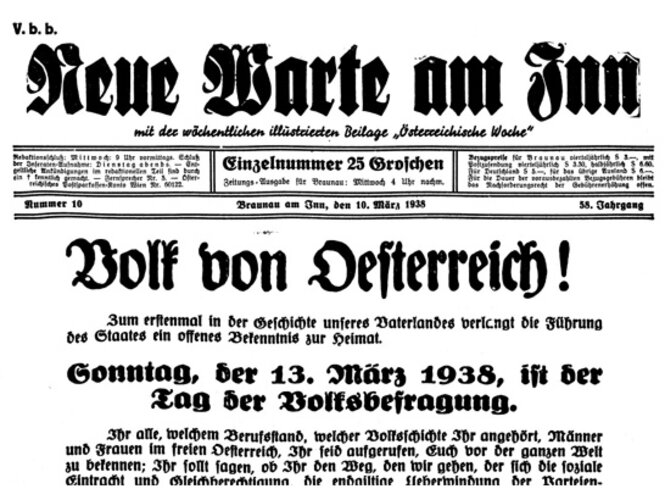

Zunächst wurden die sozialdemokratischen Blätter eingestellt, allen voran das Tagblatt, das im bis Ende Juni 1938 erscheinenden Arbeitersturm (Kampfblatt der nationalsozialistischen Arbeiter und Angestellten Deutschösterreichs) aufging. Chefredakteur Franz Blum wurde verhaftet und ins KZ Dachau gebracht. Dann wurden nach und nach bis Spätsommer 1938 die meisten Zeitungen der Katholischen Pressvereine Linz, Gmunden und Steyr (Linzer Volksblatt, Linzer Wochenblatt, Mühlviertler Nachrichten, Welser Zeitung, Rieder Rundschau, Innviertler Zeitung, Neue Post, Steyrer Zeitung) sowie bis Jahresbeginn 1939 die meisten großdeutsch-national-liberalen Blätter (Welser Anzeiger, Schärdinger Wochenblatt, Innviertler Nachrichten, Greiner Wochenblatt, Landpost) eingestellt. Die Chefredakteure waren unmittelbar nach dem Anschluss unter Androhung strengster Strafen dazu angehalten worden, der neuen politischen Lage Rechnung zu tragen und den Propagandafeldzug zur Vorbereitung der Volks-abstimmung zu unterstützen. Damit erschienen die oberösterreichischen Zeitungen zunächst zwar äußerlich unverändert, waren aber inhaltlich innerhalb kürzester Zeit gleichgeschaltet. Als einzige ehemals christlichsoziale Zeitung erschien bis 1945 die Neue Warte am Inn, auf nationaler Seite der Kremstal-Bote und der Gebirgsbote.

Personelle "Säuberungen"

In den Redaktionen kam es zu umfangreichen personellen „Säuberungen“. Dadurch entstehende personelle Engpässe wurden durch Schriftleiter aus dem Altreich teilweise kompensiert.

Reichsdeutsche Presseverordnungen

Unmittelbar nach der Volksabstimmung begann in Österreich die Einführung reichsdeutscher Presseverordnungen. Zentrale Figur dabei war der Reichsleiter für die Presse und Präsident der Reichspressekammer, Max Amann, der alle Kompetenzen zum Aufbau der Presse in Österreich inne hatte. Sämtliche Neugründungen und Veränderungen bedurften nun der Genehmigung der Reichspressekammer. Zeitgleich wurde der Aufbau des NS-Gauverlags vorangetrieben. Die Standesverbände gingen in den Fachverbänden der Reichspressekammer auf. Alle in der Presse Tätigen mussten sich um Mitgliedschaft in den zuständigen Fachverbänden bewerben. Im Laufe des Jahres 1938 wurde das größte Verlags- und Druckereiunternehmen des Landes, der Katholische Pressverein mit Standorten in Linz, Steyr und Gmunden, entmachtet, enteignet und später aufgelöst, seine Zeitungen eingestellt oder in nationalsozialistische Propagandablätter umgewandelt. Auch die Druckerei Gutenberg wurde enteignet und Schritt für Schritt liquidiert.

Nach der Enteignung des Katholischen Pressvereins entwickelte sich der NS-Gauverlag zum größten Druck- und Verlagsunternehmen des Gaus Oberdonau. Hauptsitz des Unternehmens war das ehemalige Zentralgebäude des Katholischen Pressvereins in Linz, Landstraße 41. Dennoch gab es daneben eine kleine Anzahl von ehemals nationalen Verlagen und Druckereien, die zumindest im ersten Jahr nach dem Anschluss mit ihren Presseerzeugnissen zunächst noch weiter bestehen durften, gewissermaßen als „Belohnung“ für die Verdienste in der Zeit der Illegalität: Wimmer in Linz (Tages-Post), Haas in Wels (Welser Anzeiger, Landpost), Vees in Schärding (Schärdinger Wochenblatt), Hiebl in Grein (Greiner Wochenblatt), Heitzendorfer in Vöcklabruck (Oberösterreichischer Gebirgsbote), Ziegler und Heininger in Kirchdorf (Kremstal-Bote), Stampfl in Braunau (Neue Warte am Inn).

Die auf der Basis der enteigneten Katholischen Pressvereine gegründete NS-Gauverlagsgesellschaft und Druckerei Oberdonau (NS-Gauverlag) konnte mit 1. Juli 1938 ihre Arbeit aufnehmen und war als Parteiverlag Max Amann unterstellt. Der Wiener Raimund Haintz wurde Leiter des NS-Gauverlags. Die übrigen wichtigen Positionen wurden mit reichsdeutschen Fachleuten besetzt. Bis 1945 kam es zu einer Zentralisierung des Verlags. Die ursprünglich gut ausgerüsteten Zweigstellen wurden bis auf die Filialen Wels und Ried verkauft oder eingestellt.

Einstellung politisch unerwünschter Zeitungen

Nach der Einstellung politisch unerwünschter Zeitungen, der inhaltlichen Gleichschaltung ehemals christlichsozialer Blätter, der Enteignung des Pressvereins und der Einverleibung privater Wochenblätter großdeutsch-national-liberaler Herkunft ging man im Jänner 1939 daran, die neuen Erzeugnisse der parteiamtlichen Gaupresse, die Tages- und Wochenzeitungen des NS-Gauverlags, groß angelegt zu bewerben. „In jeden Haushalt eine Zeitung“ lautete das Schlagwort.

Aus der ersten nationalsozialistischen Neugründung der Märztage 1938, dem Arbeitersturm – Nachfolger vom Tagblatt und Organ der NS-Arbeiterschaft – war bereits im Juli 1938 die Volksstimme, die neue amtliche Tageszeitung Oberdonaus, geworden. Sie ersetzte auch das Linzer Volksblatt, das im Juni 1938 eingestellt wurde. Anfang 1943 wurde die Volksstimme durch den neuen Namen Oberdonau-Zeitung und ein neues Erscheinungsbild auf Reichsstandard gebracht. Ein Jahr später ordnete Eigruber ihre Zusammenlegung mit der Tages-Post, der zweiten verbliebenen Tageszeitungen Oberdonaus, an. Bis zum Kriegsende gab es damit in Oberösterreich nur mehr eine Tageszeitung. Die letzte Ausgabe der Oberdonau-Zeitung erschien am 3. Mai 1945.

Im Bereich der Wochenblätter machte der Gauverlag aus den vielen katholisch-konservativen und nationalen Lokalblättern in einer strukturellen Vereinheitlichung so genannte Heimatblätter, die in verschiedenen Regionen Oberdonaus erschienen.

Oberösterreichs wichtigste NS-Zeitschriften waren der bis September 1944 ein bis zwei Mal monatlich erscheinende Österreichische Beobachter, das aus illegaler Zeit berühmt-berüchtigte Kampfblatt der Bewegung, und die von Anfang 1941 bis Ende 1943 zweimonatlich erscheinende Kultur- und Heimatzeitschrift Oberdonau. Querschnitt durch Kultur und Schaffen im Heimatgau des Führers. Hitler soll an dieser Zeitschrift außerordentlichen Gefallen gefunden haben. Ihr Erscheinen empfand man als besondere Verpflichtung. Ein wesentlich weniger attraktives Pendant dazu stellte die Zeitschrift des Braunauer Gauheimatpflegers Dr. Eduard Kriechbaum dar, die im Verlag Pirngruber in Linz erschien: Der Heimatgau. Zeitschrift für Volks- und Landschaftskunde sowie für die Geschichte des Oberdonau-Landes. Sie entstand 1938 als Fortsetzung der Heimatgaue Dr. Adalbert Depinys, der führenden volkskundlichen Zeitschrift Oberösterreichs seit 1919 und erschien bis 1943 zweimonatlich.

Nicht nur die Gleichschaltung prägte die Situation der Presse; während des Krieges kamen Papier- und Personalmangel hinzu. Im Jänner 1938 waren in Oberösterreich noch vier Tageszeitungen (Linzer Volksblatt, Tages-Post und Tagblatt in Linz, Neue Post in Gmunden) und etwa 20 Wochenzeitungen erschienen. Die Zahl der Tageszeitungen reduzierte sich bis 1939 auf zwei (Tages-Post, Volksstimme) und ab 1944 gab es nur mehr eine (Oberdonau-Zeitung). Die Zahl der Wochenzeitungen verringerte sich bis 1941 auf acht und blieb dann bis Kriegsende konstant.

Oberösterreichs Presse 1938-1945

In Oberösterreichs Presse während des Dritten Reichs gab es weder intellektuelle Ausreißer noch Ansätze von Resistenz. Die Presse im NS-Staat hatte generell nicht den Status einer selbstständigen politischen Kraft, sondern war politisches Instrument der herrschenden Ideologie und der Staatsführung. Insbesondere die lokale Presse war ein wichtiger Baustein der Propaganda. Sie sollte die nationalsozialistische Ideologie vermischt mit der Alltagswirklichkeit lokaler Meldungen in jedes Haus bringen. Ziel war, dass die Leser Alltags- und Parteiwirklichkeit nicht mehr voneinander unterscheiden können.

Die Presselenkung spielte sich auf ökonomischer (Aufbau des NS-Gauverlags), rechtlich-institutioneller (Schriftleitergesetz des Propagandaministeriums, Errichtung von Reichspropaganda- und Gaupresseämtern in der Provinz) und inhaltlicher (direkte Lenkung und Kontrolle) Ebene ab.

Die inhaltliche Lenkung erfolgte zum Großteil über den Pressedienst der Gauleitung sowie über die beinahe täglichen Presseanweisungen und Nachrichtendienste aus dem Propagandaministerium, die via Reichspropagandaämter in den Gauen an die lokalen Zeitungen weitervermittelt wurden. Es herrschte ein einspuriger Informationsweg von oben nach unten vor. Dies führte zu einem bloßen Nachdrucken amtlicher Nachrichtendienste und legte die Recherchekraft der Journalisten lahm, die sich in der Regel auf wenige Lokalberichte beschränkte.

Das in Deutschland seit 1933 gültige Schriftleitergesetz, das wichtigste Instrument der rechtlichen Presselenkung, trat in Österreich im Juni 1938 in Kraft. Die politischen und rassischen Säuberungen nach dem Anschluss erhielten dadurch einen gesetzlichen Rahmen. Es degradierte die Journalisten zu beamteten Vollziehern des Herrschaftswillens, den Beruf des Schriftleiters zu einem öffentlichen Amt. Der Schriftleiter war nicht mehr seinem Verleger, sondern Staat und Partei verpflichtet. Das Gesetz reglementierte den Berufszugang der Journalisten und ihre Zwangsmitgliedschaft beim Reichsverband der deutschen Presse, der dem Reichspropagandaministerium angeschlossenen einzigen gesetzlichen Organisation und Vertretung der Journalisten. Bei dessen Landesverband Ostmark (ab Mai 1942 Landesverband Alpen-Donau) hatten sich die Journalisten bis Ende Juni 1938 anzumelden. Rassische Eignung (arische Abstammung) und die von Gestapo und Gauleitung zu überprüfende politische Zuverlässigkeit (keine Tätigkeit für ehemals marxistische Presse) waren Voraussetzung für die Aufnahme. Parteimitgliedschaft war nicht erforderlich, wenngleich die meisten Schriftleiter in Oberdonau Mitglieder der NSDAP waren.

Die institutionelle Presselenkung in Oberdonau war von der im NS-Staat üblichen Verdoppelung von Ämtern und daraus resultierenden Rivalität zwischen Stellen der Partei und des Staates gekennzeichnet. Andauernde Kompetenzstreitigkeiten gab es zwischen dem Gaupresseamt der Gauleitung (Partei) und der mit Juli 1938 neu installierten Landesstelle des Reichspropagandaministeriums, dem Reichspropagandaamt Oberdonau mit seiner Pressestelle (Staat). Die Hauptaufgabe des Gaupresseamtes war die Herausgabe des parteiamtlichen Nachrichtendienstes (NS-Gaudienst). Diesen Pressedienst der Gauleitung bezogen alle Tages- und Wochenzeitungen. Ende März 1938 übernahm das Gaupresseamt auch die Herausgabe der Amtlichen Linzer Zeitung, die im April 1940 eingestellt und mit dem Verordnungs- und Amtsblatt für den Reichsgau Oberdonau verschmolzen wurde. Die Leitung des Gaupresseamtes lag bei Anton Fellner, dessen Kompetenzen durch die Installation eines Reichspropagandaamtes in Oberdonau im Juli 1938 stark beschnitten wurden. Fellner zog sich als Kulturbeauftragter des Gauleiters zurück und übernahm die Kulturabteilung der Reichsstatthalterei. Die Führung des Gaupresseamtes überließ er seinen Mitarbeitern. Zwischen 1942 und 1944 gab das Gaupresseamt den kulturellen Nachrichtendienst, die Kulturnachrichten aus Oberdonau heraus.

Das Reichspropagandaamt war der verlängerte Arm des Propagandaministeriums Goebbels. Leiter des Reichspropagandaamtes Oberdonau war zunächst Dr. Ferry Pohl, später Rudolf Irkowsky, Bruno Katzlberger und zuletzt Ferry Hietler. Diese staatliche Position war – wie auch andernorts üblich – in Personalunion verbunden mit dem Parteiamt der Leitung des dem Gauleiter unterstellten Gaupropagandaamtes. Leiter der Pressestelle des Reichs-propagandaamtes und somit direkter Konkurrent des Gaupresseamts war nach Dr. Max Dachauer Dr. Franz Huber. Gauleiter Eigruber versuchte, die Pressestelle des Reichspropagandaamtes so weit wie möglich zu ignorieren, da er keinen direkten Einfluss darauf hatte.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]