„Der Zweite Weltkrieg geht in Oberösterreich zu Ende“, formulierte Harry Slapnicka, denn der Reichsgau Oberdonau gehörte zu jenem Kriegsgebiet, in dem angesichts der zerbrechenden Fronten in West und Ost am längsten Ruhe herrschte.

Flüchtlingsmassen

Deswegen war Oberdonau gegen Ende des Zweiten Weltkrieges auch ein Hort prominenter Flüchtlinge und Flüchtlingsgruppen. Im Jänner 1945 beispielsweise kam die ungarische Nationalbank von Ödenburg nach Spital am Pyhrn. In der Gruft der Stiftskirche wurde der gesamte Goldschatz der ungarischen Nationalbank eingelagert. Am prominentesten war wohl die slowakische Staatsregierung unter Staatspräsident Tiso, deren Ministern, Abgeordneten, Beamten und Familien im Februar und März 1945 – zu einer Zeit, als die sowjetische Front schon knapp vor Preßburg verlief – das aufgelassene, im April 1941 beschlagnahmte und im November 1941 zugunsten des Gaues Oberdonau eingezogene Stift Kremsmünster als Ausweichquartier zur Verfügung gestellt wurde. Die slowakische Selbstständigkeit war zwar im März 1939 durch freie Entscheidung des slowakischen Parlaments proklamiert worden, doch handelte es sich faktisch um einen Satellitenstaat Großdeutschlands. Nach Kriegsende wurden die slowakischen Politiker von der amerikanischen Besatzungsmacht meist an die Tschechoslowakei ausgeliefert.

In Kremsmünster waren außerdem hunderte Flüchtlinge aus Schlesien und dem Banat, eine Deutsche Heimschule (für Kinder, deren Väter an der Front oder gefallen waren, und Kinder volksdeutscher Rückwanderer), ungarische Gendarmen, Teile der Gestapo und der Sicherheitsdienst aus Linz einquartiert.

Der Oberbefehlshaber der alliierten Invasionstruppen, Dwight Eisenhower, forcierte gegen den Protest Winston Churchills den Vormarsch nach Süddeutschland und Österreich, um den Rückzug deutscher Eliten und Truppenteile in die von ihm überschätzte Alpenfestung zu verhindern. Im Gegensatz dazu wollte Churchill das Augenmerk verstärkt auf Norddeutschland legen, um die sowjetischen Truppen nicht zu weit vordringen zu lassen. Wenn auch Hitler gelegentlich mit dem Gedanken gespielt haben mag, von den Alpen aus den Krieg weiterzuführen, bis die erhofften Spannungen unter den Alliierten Deutschland in eine neue und bessere Position bringen würden, war die Alpenfestung doch nur ein Phantom. Erst lange nachdem der Begriff aufgetaucht war, erging der Befehl Hitlers zum Ausbau der Kernfestung Alpen: am 28. April 1945, drei Tage vor Hitlers Selbstmord und zehn Tage vor Kriegsende. Mit dem Tiroler Gauleiter Franz Hofer existierte sogar noch ein offiziell Zuständiger für das Projekt Alpenfestung, doch ausrichten konnte Hofer nichts mehr.

In Oberösterreich standen zur Abwehr nur noch die Division Nr. 487 unter dem deutschen General Paul Wagner, einige desorientierte Truppenteile von Lothar Rendulics Heeresgruppe Ostmark, eine stark geschwächte Flakbrigade Oberdonau, ein Einsatzkommando der Waffen-SS mit SS-Obersturmbannführer Otto Skorzeny und Einheiten des Volkssturms zur Verfügung. Eigruber und Rendulic versuchten, Durchhaltewillen und Disziplin durch scharfe Drohungen aufrecht zu erhalten.

„Ich bin nunmehr entschlossen, gegen flüchtige politische Leiter, Dienststellenleiter des Staates sowie gegen höhere Militärstellen und Offiziere, welche sich anmaßend benehmen, selbst Beschlagnahmen durchführen oder gar zersetzend wirken, brutal einzuschreiten. Ich ermächtige die Kreisleiter und Landräte mit Hilfe der Gendarmerie und des Deutschen Volkssturms, in allen diesen Fällen selbständig einzuschreiten. Diese sind entweder sofort dem Standgericht zu überantworten oder in besonderen Fällen sofort zu erschießen.“

„Ab 15. April Mittag sind alle Soldaten aller Wehrmachtsteile, die abseits ihrer Einheit auf Straßen, in Ortschaften, in Trossen oder Ziviltrecks, auf Verbandsplätzen, ohne verwundet zu sein, angetroffen werden, standrechtlich zu erschießen.“

Der Vormarsch der Alliierten

In den April- und Maitagen 1945 hatte Oberösterreich die Funktion einer Etappe hinter der Ostfront und wurde zugleich Westfront und noch immer Flüchtlingsdurchzugs- und Aufnahmeland. Es herrschte ein chaotisches Durcheinander von militärischer, Partei- und Verwaltungszuständigkeit. Politische und militärische Maßnahmen von Rendulic und Eigruber, der ja auch Reichsverteidigungskommissar von Oberdonau war, überschnitten sich.

Die Alliierten hatten bereits verschiedene Pläne zur Teilung und Besetzung Österreichs. Militärischer Widerstand konnte ihnen kaum mehr geleistet werden. Und so wurde das diplomatische Tauziehen um die künftige Österreich-Politik bald von der militärischen Entwicklung und der De-facto-Besatzung überholt.

Ende April 1945 standen die Sowjetarmee und die Amerikaner vor den Grenzen Oberösterreichs. Die sowjetischen Truppen hatten bereits am 29. März 1945 österreichischen Boden betreten, stellten ihr rasches Vordringen und ihre Westoffensive zunächst aber Mitte April mit Erreichen der Traisenlinie in Niederösterreich ein.

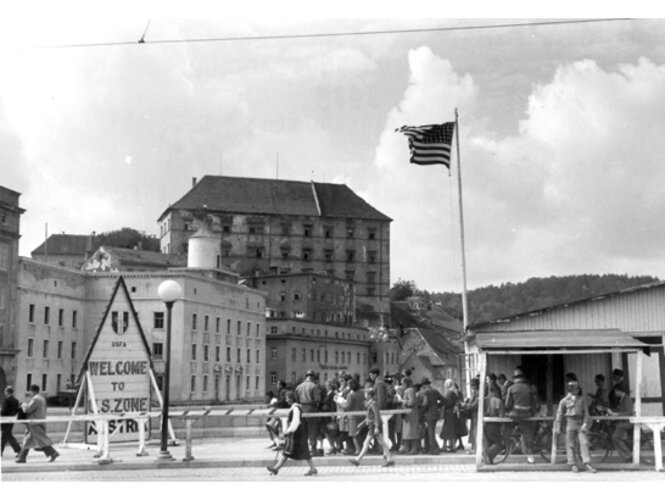

Die amerikanischen Truppen marschierten zwar erst einen Monat später (am 28. April in Tirol) in Österreich ein, besetzten aber noch vor den sowjetischen Truppen in der ersten Maiwoche (zwischen 30. April und 7. Mai) mit Ausnahme der östlichen Landesteile ganz Oberösterreich. Dabei drangen die ersten Divisionen von der bayerisch-oberösterreichischen Grenze aus vorwiegend über das Mühlviertel (Kollerschlag – Neufelden – Walding bzw. Zwettl – Haselgraben) nach Linz vor. Vereinzelt kam es zu kleineren lokalen Kämpfen. Der Linzer Kreisleiter Franz Danzer und der wegen seiner Englischkenntnisse beigezogene Chirurg Fritz Rosenauer führten am 4. Mai in Rottenegg mit den Amerikanern Gespräche zur Übergabe von Linz. Die gewünschte bedingungslose Kapitulation der militärischen Führung durch den Linzer Stadtkommandanten General Alfred Kuzmany fand nicht statt. Dennoch blieb ein Angriff auf Linz aus. Am 5. Mai gegen Mittag nahmen die ersten US-Truppen die Stadt kampflos ein.

"1945 - 2. Mai: Die Ereignisse scheinen sich zu überstürzen. Hoffentlich zeigt sich der Gauleiter den Interessen der Bevölkerung gewachsen. Seine Rede heute gegen 8 h abends war nicht sehr durchsichtig. Heute morgens neuer SS-Zuzug, Truppen marschierten nach Südosten durch, viel SS aber bleibt bis dato hier liegen."

"1945 - 2. Mai: Die Ereignisse scheinen sich zu überstürzen. Hoffentlich zeigt sich der Gauleiter den Interessen der Bevölkerung gewachsen. Seine Rede heute gegen 8 h abends war nicht sehr durchsichtig. Heute morgens neuer SS-Zuzug, Truppen marschierten nach Südosten durch, viel SS aber bleibt bis dato hier liegen. Der Kommandierende Leutnant des Wehrertüchtigungslagers meldete sich gestern an die Front und ging heute ab! Für den Klerus sicherlich eine Erleichterung der Lage."

„1945 – 5. Mai: Sehr bald nach meinem Weggehen brachte die SS in Bergern 1 Geschütz und 2 Maschinengewehre in Stellung. Das Kommando wurde in das Haus des Bürgermeisters […] gelegt, wie mir dessen Tochter […] bereits eine Stunde später weinend erzählte. Inzwischen war ich auf Nachschau gegangen, traf vor der Brücke […], die im Parrhof meldeten, dass ich nicht, wie ursprünglich beabsichtigt zu Familie […] in Hörbach gegangen war, sondern in der Mühle zu Messenbach mich aufhielt. Etwa um 10:00 Uhr vormittags war das 1. Amerikanische Auto in Vorchdorf eingerollt. Als ich gegen 11:00 Uhr über den Platz ging, war die Entwaffnung des Militärs und der SS in vollem Gange. P. Heinrich berichtete mir, dass er mit Dr. […] eine Rote-Kreuz-Station für 1. Hilfe im Speiszimmer errichtet hatte und das alles secundum quid wohlauf sei. Es wehten auch bereits die ersten rot-weiß-roten Fahnen neben manchen weißen; eine Anzahl von Häusern hatte überhaupt noch nicht beflaggt. Herr […], der neben dem Volkssturm-Kompagnie-Kommandanten […] von der SS wegen Entfernung von Panzersperren am härtesten bedrängt u. durch einen Schlag mit einer Maschinenpistole an der Hand verwundet war, kam in den Pfarrhof und wurde, so gut als möglich betreut. Gegen 12:00 Uhr ging ich nochmals in die Mühle und holte das Allerheiligste heim. Das Ärgste war gut vorübergegangen. Deo gratias!“

Quelle: Auszug aus der Pfarrchronik der Pfarre Vorchdorf 1936-1950, verfasst von Dr. Rudolf Hundstorfer, OSB, ehem. Pfarrvikar in Vorchdorf, Kremsmünster 1946/1947.

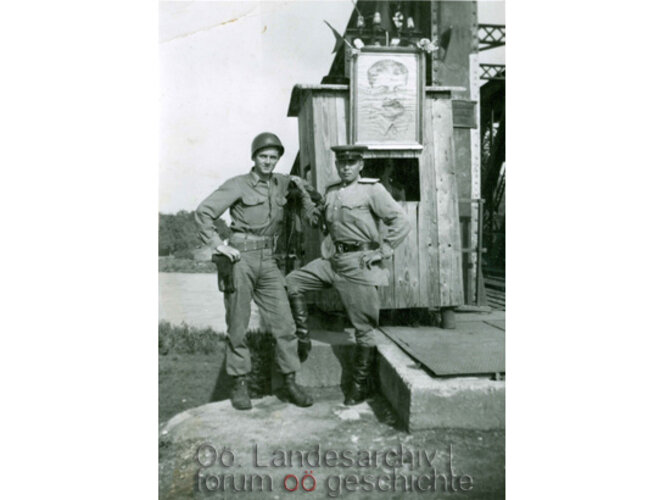

Um den 1. Mai 1945 hatten sich Amerikaner und Sowjetarmee auf eine Demarkationslinie durch Oberösterreich geeinigt, die die Besatzungszonen voneinander trennte. Diese verlief entlang der Bahnlinie Mauthausen-Freistadt und weiter entlang der Enns und teilte somit die Stadt Steyr. Während die Amerikaner von Westen her bereits Anfang Mai bis an diese Demarkationslinie vorgedrungen waren, betrat bis Kriegsende kein sowjetischer Soldat oberösterreichischen Boden. Erst zwischen dem 10. und 12. Mai besetzten sowjetische Einheiten das Gebiet östlich der Demarkationslinie: 42 Gemeinden im Mühlviertel, acht Gemeinden östlich der Enns sowie die Steyrer Stadtteile Münichholz und Ennsleiten. Später erreichten die sowjetischen Truppen durch lokale Verhandlungen noch eine Verschiebung der Demarkationslinie im Mühlviertel nach Westen bis zur Bundesstraße Linz-Freistadt, wodurch die Gemeinden Wartberg und Neumarkt geteilt wurden. Diese Demarkationslinie war bis Ende Juli die gültige Zonengrenze. Die von der Zonengrenze zerschnittenen Bezirke Perg und Freistadt sollten verwaltungsmäßig Niederösterreich angegliedert werden. Die provisorische Landesregierung Niederösterreichs setzte einen Bezirkshauptmann für Perg ein. Am 5. Juni wurde der Übergang an der Enns gesperrt.

Doch die sowjetischen Truppen strebten die Besetzung des gesamten Mühlviertels an, um die tschechoslowakische Grenze und die Donauschifffahrt kontrollieren zu können. Am 9. Juli beschloss die Europäische Beratungskommission in London die endgültige Aufteilung Österreichs in vier Besatzungszonen. Das ganze Mühlviertel wurde nun sowjetische, das Gebiet südlich der Donau amerikanische Besatzungszone. In den letzten Julitagen räumten die amerikanischen Truppen das Mühlviertel und die sowjetischen Truppen das Gebiet östlich der Enns. In der ersten Augustwoche besetzten sowjetische Soldaten das gesamte Mühlviertel und sperrten die Nibelungenbrücke. Die Zonengrenzen konnten von der oberösterreichischen Bevölkerung zunächst gar nicht, später nur mit Passierschein und schließlich mit einem viersprachigen Identitätsausweis überschritten werden.

Im Gegensatz zur sowjetischen Besatzungsmacht begannen die Amerikaner in ihrer Zone gleich nach Kriegsende mit der Durchführung einer rigiden Entnazifizierung. Sie erließen den „automatischen Arrest“ über bestimmte Personengruppen nach Position und Rang innerhalb des NS-Systems. Die Inhaftierungen erfolgten im „Camp Marcus W. Orr“ in Salzburg, dem so genannten Lager Glasenbach ab September 1945. Ab Anfang 1946 überließen auch sie der österreichischen Regierung die Entnazifizierungskompetenz für das ganze Land und zogen sich auf eine Kontrollfunktion zurück. Das Lager Glasenbach übergaben sie jedoch erst im August 1947 den österreichischen Behörden.

Die Entnazifizierung auf Grundlage von österreichischen Gesetzen (Verbotsgesetz 1945, Kriegsverbrechergesetz 1945, Nationalsozialistengesetz 1947) wurde sowohl politisch-bürokratisch wie auch justiziell durchgeführt.

Die politisch-bürokratische Entnazifizierung basierte vor allem auf der Registrierung der Nationalsozialisten mit Sühnefolgen und betraf in Oberösterreich knapp 90.000 Personen. Auf strafrechtlich-justizieller Ebene bediente man sich so genannter Volksgerichte an den Landesgerichten Wien (für die sowjetische Zone), Graz (für die britische Zone), Linz (für die amerikanische Zone) und Innsbruck (für die französische Zone).

Die Volksgerichte wurden eigens zur Aburteilung von NS-Verbrechen eingerichtet. Sie bestanden bis 1955 und fällten in ganz Österreich über 13.600 Schuldsprüche, darunter 43 Todesurteile, von denen 30 vollstreckt wurden. Vor dem im Mai 1946 eingerichteten Volksgericht Linz wurden 6000 Personen wegen vermuteter NS-Verbrechen angeklagt und 4300 verurteilt. Darunter waren zwei Verurteilungen zu lebenslanger Haft und drei Todesurteile, von denen eines vollstreckt wurde.

Ab 1948 kam es durch mehrere Amnestie-Gesetze zu Entschärfungen der Entnazifizierung. So waren die noch 1945 vom Wahlrecht ausgeschlossenen „Minderbelasteten“ bei den Wahlen 1949 wieder stimmberechtigt. Der Kalte Krieg, die Etablierung der sozialpartnerschaftlichen Konsensdemokratie in Österreich und das Buhlen von SPÖ und ÖVP um die Stimmen der „Ehemaligen“ führten dazu, dass die Auseinandersetzung mit Österreichs NS-Vergangenheit mehr und mehr aus dem gesellschaftspolitischen Diskurs verschwand. 1949 kandidierte erstmals der Verband der Unabhängigen (VdU), der vehement gegen die Entnazifizierung auftrat und sich in der Folge zum Sammelbecken des nationalen Lagers entwickelte. Viele Belastete wurden in den Folgejahren durch den Bundespräsidenten begnadigt. 1957 erfolgte eine generelle Amnestie, die rechtsgültige Verurteilungen nach dem Verbotsgesetz (Ausübung einer höheren Funktion in den nationalsozialistischen Organisationen, ohne dass die betreffende Person ein tatsächlich mit Strafe bedrohtes Verbrechen begangen hatte) und dem Kriegsverbrechergesetz (wenn die verhängte Strafe nicht mehr als 5 Jahre betrug) tilgte.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]