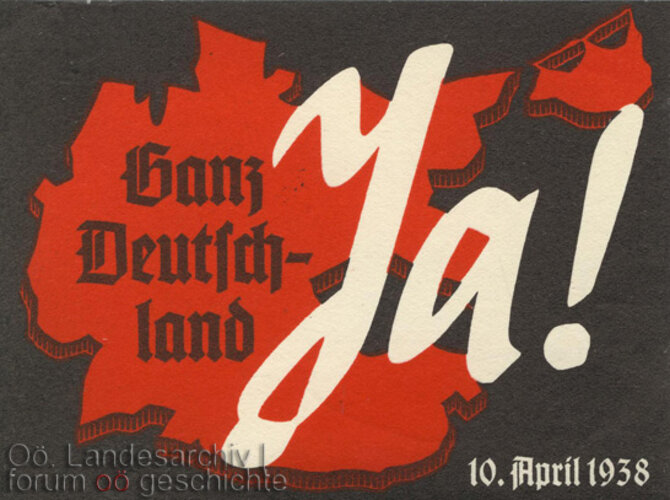

Vor dem Hintergrund der Ereignisse vom März 1938 stellte die am 10. April durchgeführte „Volksabstimmung über den Anschluss der österreichischen Gebiete an das Deutsche Reich“ lediglich eine – vor allem auch für das Ausland bestimmte – nachträgliche Legitimierung des bereits vollzogenen Anschlusses dar. Sie fand in einer Atmosphäre aus Enthusiasmus, Fanatismus und Propaganda, Resignation und Terror statt. Mit der Vorbereitung der Volksabstimmung betraute Hitler Josef Bürckel.

Ideologische Vereinnahmung

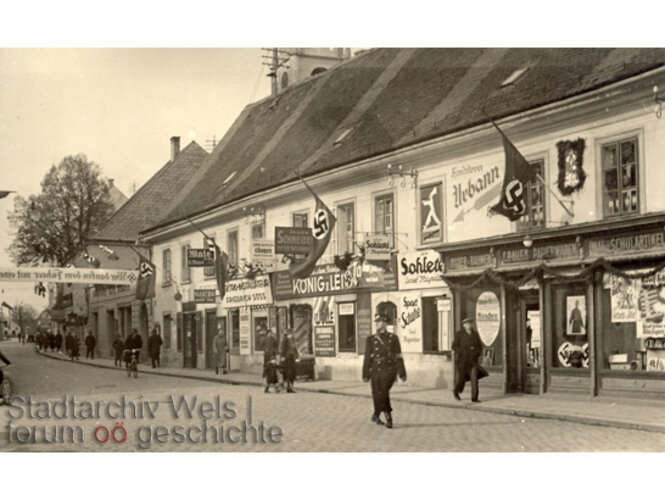

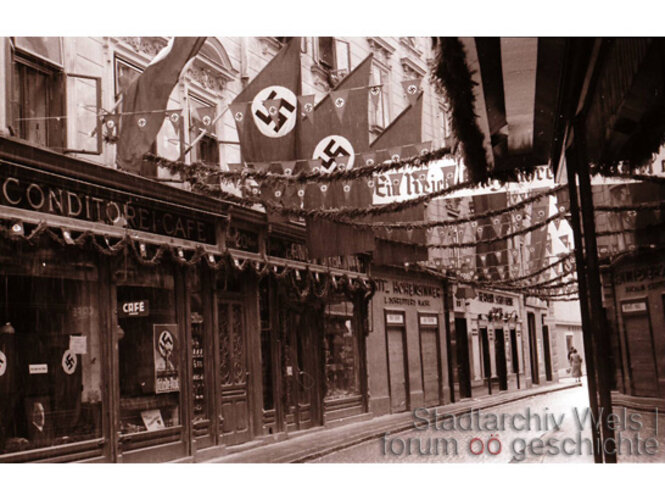

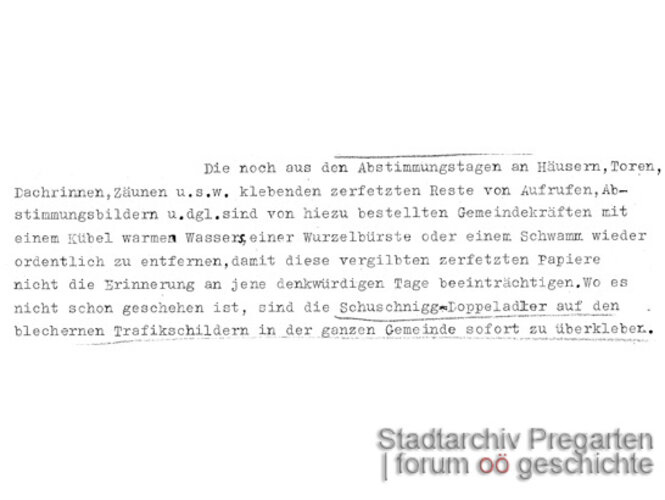

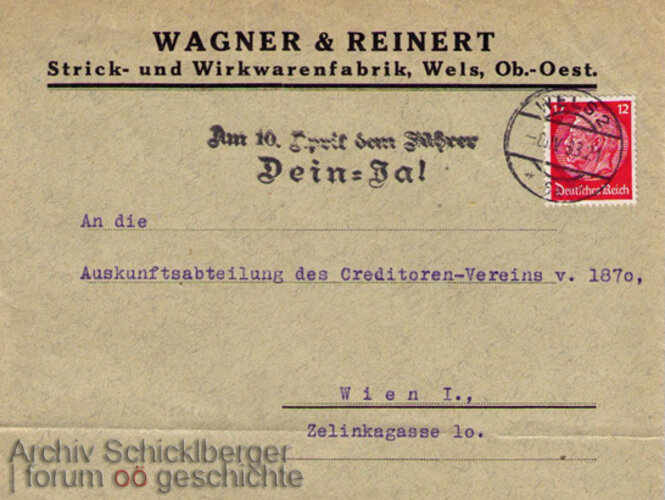

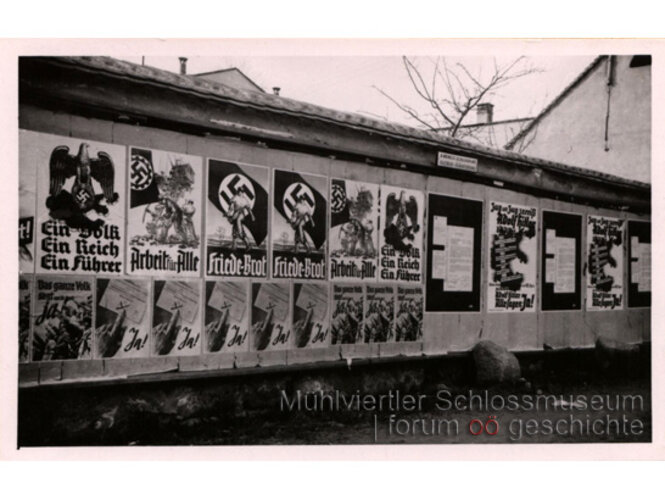

Unmittelbar nach der ersten Phase der Machtübernahme startete mit ungeheurem Aufwand ein Propagandafeldzug für die Volksabstimmung. Bis hinunter auf die Ebene der Gendarmerie wurden regelmäßige Stimmungsberichte über die Tätigkeit der Vaterländischen Front, die Einstellung der Minderheiten, Ablehnungstendenzen und Befürchtungen der Bevölkerung angefordert, um nichts dem Zufall zu überlassen. Das Landesgendarmeriekommando befahl, Personen, die die Volksabstimmung durch Gegenpropaganda gefährden könnten, in Schutzhaft zu nehmen und bei der Auswahl dieser Personen nicht kleinlich zu sein.

Der für den Nationalsozialismus generell typischen Mischung aus abschreckenden und attraktiven Elementen entsprechend, war für die Bevölkerung der Zeitraum bis zur Volksabstimmung gleichzeitig von der Furcht vor Verhaftung und großen Hoffnungen gekennzeichnet. Die Propaganda versprach insbesondere die Beseitigung von Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot. Angekündigt wurden für Oberösterreich die Errichtung eines Hüttenwerkes und einer neuen Donaubrücke in Linz, der Ausbau der Wasserkraft an Enns und Donau, die Wiederaufnahme des Förderbetriebes im verödeten oberösterreichischen Kohlerevier, der Ausbau der Linzer Schiffswerft, Meliorationsarbeiten im Ibmer Moor und Straßenbauarbeiten im Salzkammergut. Dazu kamen sozialpolitische Sofortmaßnahmen und „Wiedergutmachungsaktionen“ an sozialdemokratischen Februarkämpfern sowie die Wahlempfehlung der österreichischen Bischöfe, die auch vom Linzer Bischof Gföllner, wenn auch widerwillig, unterzeichnet war. Im Diözesanverordnungsblatt wurde der Aufruf zwar nicht veröffentlicht, doch von den meisten Kanzeln verlesen. Die Zustimmung der Bischöfe räumte insbesondere bei der Landbevölkerung ebenso Bedenken aus, wie es die entsprechende Erklärung Karl Renners bei der Arbeiterschaft tat.

Propagandistischen Zwecken diente letztendlich auch die Gründung des Gauarchivs. Das wird allein schon aus der Unterstellung dieses Parteiarchivs unter das Gaupropagandaamt deutlich. Es sollte insbesondere die Frühgeschichte der NSDAP in Oberösterreich vor 1938 als Grundlage für eine propagandistische Heldenverehrung alter Kämpfer dokumentieren.

Schon im April 1938 erhielt es seine ersten Diensträume im Linzer Hotel Schiff, der vormaligen Parteizentrale der Sozialdemokraten. Später übersiedelte es in die Räume der Studienbibliothek am Schillerplatz, dann ins Landhaus, in das Haus Spittelwiese 13 und schließlich führten ab Platznot und Luftgefahr zur Verlagerung des größten Teiles des Archivs in ein „Luftschutzlager“ in Aschach/Donau, wo es das Kriegsende relativ unbeschadet überstand. Doch im Sommer 1945 kam es durch ein Missverständnis zur Vernichtung der Bestände. Eine eifrige amerikanische Streife gab den Befehl, die Akten zu verbrennen bzw. in die Donau zu werfen.

Ständig präsente Parteiprominenz im März und April 1938 und weit reichende Ausbaupläne für Linz, Wels und Steyr stärkten das provinzielle Selbstbewusstsein Oberösterreichs noch zusätzlich. Linz, die Patenstadt des Führers wurde später neben Berlin, München, Hamburg und Nürnberg zu einer der fünf Führerstädte im Deutschen Reich ernannt. Hermann Göring machte Wels zu seiner Patenstadt. Bei der Volksabstimmung lauteten in Oberösterreich 99,7 % der abgegebenen Stimmen auf „Ja“, was dem gesamtösterreichischen Schnitt entsprach.

Von einer freien Wahl konnte bei der Volksabstimmung keine Rede sein. Es gab keine offene und öffentliche Möglichkeit zur Gegenpropaganda; die Wähler standen unter Druck. Trotz Propaganda und Verhaftungen, trotz einer vielerorts überwachten und manipulierten, jedenfalls nicht freien Stimmabgabe kann eine Fälschung der Wahlergebnisse nicht nachgewiesen werden. Die Zustimmung der Bevölkerung war keinesfalls nur manipuliert.

Autoren: Josef Goldberger und Cornelia Sulzbacher

Aus: Goldberger, Josef - Cornelia Sulzbacher: Oberdonau. Hrsg.: Oberösterreichisches Landesarchiv (Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus 11).- Linz 2008, 256 S. [Abschlussband zum gleichnamigen Forschungsprojekt des Oberösterreichischen Landesarchivs 2002-2008.]