Spanischer Erbfolgekrieg 1701 - 1714

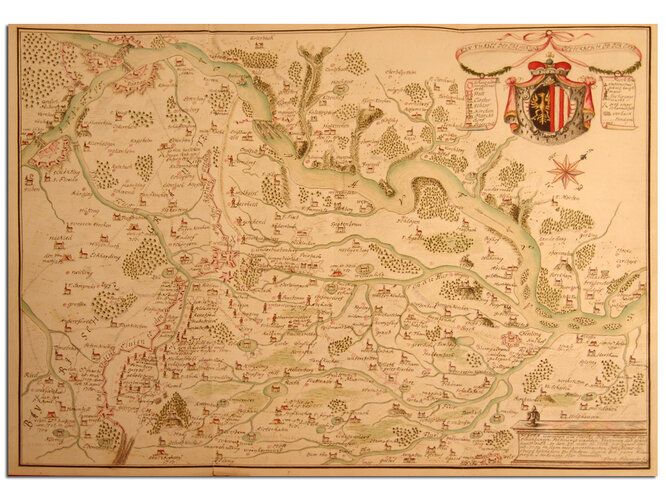

Nach Tod des Königs von Spanien 1700 hätte ein Enkel Ludwig XIV. von Frankreich die Nachfolge antreten sollen. Der Habsburger Kaiser Leopold I. erhob dagegen Einspruch und stellte selbst Ansprüche auf den spanischen Thron. Aus diesem Konflikt entstand ein langjähriger Krieg, in dem der bayrische Kurfürst Maximilian Emanuel II. und sein Bruder sich auf die Seite des französischen Königs stellten. So standen sich wieder einmal Bayern und Österreich als Feinde gegenüber und wieder wurde das Grenzgebiet am Hausruck heftig umkämpft.

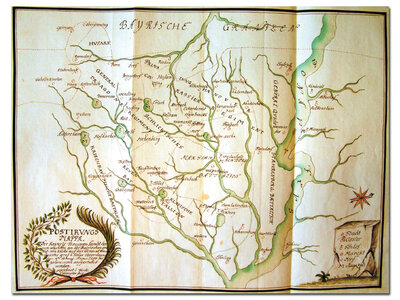

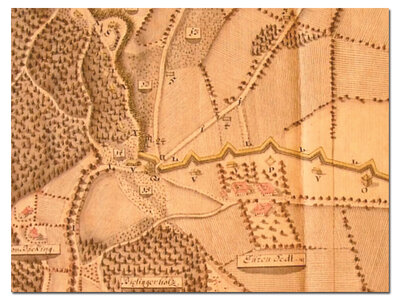

Im November 1702 wurde der Krieg zwischen Österreich und Bayern erklärt, schon zuvor war die Hausruckgrenze befestigt worden. Schanzlinien wurden gezogen und Blockhäuser errichtet. Adam Freiherr von Hoheneck war Grenzkommissar, Achaz Gottfried Wiellinger, ein Enkel des Bauernkriegsführers Achaz Wiellinger, ein Grenzhauptmann. Versorgungsmagazine und Lager wurden in Aistersheim, Weibern und Wendling errichtet, Schanzen bei St. Willibald, Riedau und Geiersberg angelegt.

1703 hatte General Schlick sein Hauptquartier für einige Wochen in Haag.

In den Kampfhandlungen wurde Ried besetzt, der Rieder Pfleger gefangen genommen. Schloss Hinterndobl wurde verwüstet und zwei Diener Achaz Gottfried Wiellingers, der das Schlösschen bewohnte, erschossen.

1704 war Schloss Starhemberg Zentrum heftiger Kampfhandlungen. Hoheneck berichtet:

„Unter der Zeit ist das Landtvolk unter denen Herrn Gräniz Haubthleuthen Marthin Fueger, Schmidtauer und Achaz Wiellinger gegen den anrückenden feindlichen Succurs [Unterstützung] ausmarschiert, da dann des Herrn Schmidauers und Wiellingers Mannschaft linker Hand im Holz mit der über die Höhe herein marschierenden feindlichen Infanterie zu chargieren [Salven schießen] kam. Wobey beiderseits/ ungeachtet des heuffig auf denen Bäumen ligenden Schnees welcher von dem Schiessen herunter fielle und grosse Ungelegenheiten verursachte/ ziemlich lang und stark gefeyret wurde, auch sowohl von dem Feind als unserseits nicht wenig geblieben sind, wie man dann von unseren Pauren biß 30 begrabn auch ziemblich vill Geschödtigte eingebracht hat.“

Im gleichen Jahr kam es zu einem grausamen Gemetzel in Neumarkt durch bayrische Soldaten:

„Da es dann ein grausames Mezlen [Gemetzel] sowohl unter den Bürgern als Paurn, als Weiber und Kinder/ welche nicht entfliehen könten/ abgab, alles wurde ausgeblindert […] etliche umbligende Dörfer wurden abgebrannt, thaills Bürger und Paurn, nachdem sy das Leben zu erretten ihr verborgenes Gelt vorgewissen, wurden nachgehends erst jämmerlich niedergehauen, der Vicario zu Kalhamb aber gebunden und gefenglich mit hinwegg geführt.“

Hoheneck zog, ebenfalls 1704, mit Truppen gegen Ried:

„Bey unserer Ankhonfft waren die beedn Kürchen voller Weiber und Kinder, die ein erbarmungswirdiges Weinen und Geheul vollbrachten, sich auch/ weillen sie besorgten, man werde die neulich von ihrigen zu Neumarckt verübten Grausamkeiten, an ihnen revangiern/ nicht trösten lassen wollten.“

und ließ dort das Schloss (heutiges Krankenhaus) zum Teil abreißen.

Der Vormarkt wurde geplündert und geriet in Brand:

„…solcher nahm in denen hölzern Heusern so geschwind überhand, dass ehe man recht vorbeugen können, 9 Heuser und/ welches zu bedauern/ darinnen 15 Personen/ worunter auch eine Kindbetterin mit 2 Kindern/ verbrannd seynd,..“

Die bei Hohenzell lagernden Truppen wurden in ein Gefecht verwickelt und mussten sich schließlich über den Hausruck zurückziehen.

1704 schlug Prinz Eugen die bayrische Armee, Bayern fiel als erobertes Land an Österreich und verblieb dort bis 1713 bzw. 1714.

Das große Gefecht von Haag 1704

Die Österreicher belagerten im Spanischen Erbfolgekrieg das vom bayrischen General Lützlburg besetzte Schloss. Die Hauptleute Schmiedtauer und Wiellinger zogen mit ihren Truppen, aus Bauern bestehend, vor das Schloss. Am 23. Jänner begann man das Schlosstor vom Meierhof aus zu beschießen. Daraufhin kapitulierte der im Schloss einquartierte Hauptmann. Doch kaum waren die kaiserlichen Soldaten ins Schloss eingedrungen, stellte sich vor diesem eine bayrische Abteilung in Schlachtordnung auf. Die Österreicher zündeten selbst den Meierhof an, die Grenzhauptleute Wiellinger und Schmiedtauer stellten sich im Wald auf, um die feindliche Infanterie aufzuhalten. Durch das Schießen fiel soviel Schnee von den Bäumen, dass die Schützen kaum mehr schießen konnten. Etliche bayrische Soldaten fielen, ebenso dreißig österreichische Bauern, es gab auch viele Verletzte:

„…der hl. Hauptmann von Eyselperg wurdte auf des commandierendten Herrn Graln [General] Verlangen beordert mit seiner völligen gemussterten Mannschaft […]über Geboltskhürchen und den Pfaffensteig gegen das Galgenholz zu marchieren, sich daselbsten bey der engen Passage zu postieren, und den Feinndt den Rückweeg von Haag zu disputieren, da underdessen die unterm Herrn Husaren Obristleuthn. Razghai außgeschicktn Partheyen den Feindt zu Haag attaquieren[attackieren] sollten, allein sy kamen beede zuspath, und der Feindt wahr ausser der im Schloß zurückgelassenen Garnison schon wider hinauß. Man machte hierauf Anstalt ermeltes[erwähntes] Schloß Starhemberg wieder zu belagern, bis aber die Anstalten hierzue gemacht wurdten, nahm vorerwehnter Herr Obristleuth. Razghai mit seiner Parthey eine Excursion gegen Eberschwang vor, plünderte dasselbe Schloß und herumb gelegene Underthanen und führten desselben Verwalther nebst einigen feindlichen Soldaten gefangen zurück, indessen wurdte von den comendierendten Herrn Graln der Herr Obrist d ´Arnan mit ainiger Infanterie und zweyen Stückhen dahin beordert, denen aufseithen des Landtvolks beeder Herrn Gräniz Haubtleuth Schmidtauer und Wiellinger mit ihrer Mannschafft angewisen wurdte, man fienge hierauf den 23. Jenner an, auß dem Mayrhoff das Schloßthor zu beschiessen, und machte Präparatoria [Vorbereitungen] zum Sturmb, allein der im Schloß commendierte Haubtmann/ welcher von dem anrückendten Succurs keine aigentliche Nachricht hatte/, erwartete des Ernsts nichts, sondern begehrte nach beschechener Aufforderung zu capitulieren, die Capitulationspuncte aber wahren noch khaum geschlossen, als der feindliche starke Succurs [Unterstützung] in der Höhe gegen den Mayrhoff ankam, in dessen Ersechung der Herr Obrist d´Arnan desto mehrer auf die Evacuation[Räumung] trang, und umb den feindlichen Comendanty desto geschwindter hierzur zu vermögen, ihm seiner verlohren und von unseren Husären abgenohmenes Pferdt mit paarm Gelt bezahlte, unndt noch dazue umb ihm beritten zu machen eines seiner aigenen gab. Under disen avancierte [einen Angriff beginnen] der feindliche Succurs immer gegen den Mayrhoff, und die kayl. Garnison khöndte khaum im Schloß einzichen, als solcher in völliger Battaille davor stundte. Worauf ermelter Herr Obrist [d´Arnan] den Mayrhoff selber angezündet, der Feindt aber als er sach, das es schon zu spath sey, sich alsgemach wider retirierte. Unter der Zeit, als solches mit dem Schloß vorbey gangen, ist das Landtvolk unter denen Herrn Gräniz Haubthleuthen Marthin Fueger, Schmidtauer und Achaz Wiellinger gegen den anrückendten feindlichen Succurs auß marchiert, da dann des Herrn Schmidtauers und Wiellingers Mannschafft linkher Handt im Holz mit der über die Höche herein marchierendten feindlichen Infanterie zu chargieren [Salven schießen] kam.

Wobey beederseiths/ ungeachtet des heuffig auf denen Paumben ligendten Schnees welcher von dem Schiessen herunter fielle und grosse Ungelegenheiten verursachte/ ziemlich lang und stark gefeyret wurdte, auch sowohl von dem Feindt als unserseiths nicht wenig geblieben sindt, wie man dan von unseren Paurn biß 30 begrabn auch ziemblich vill Geschödtigte eingebracht hat.

Bey dieser Dislocierung der Trouppen wahr umb dero richtigen Verpflegung willen haubtsächlich vonnöthen, das die mit Ende des verflossenen Jahr von euer Gonst und Frtschafft außgeschriebene Proviantliefferung/ welche bey denen jezigen Coniuncturn völlig in das Stöckhen gerathen, wider in Gang gebracht, und die Magazin vor allen auf das schleunigste erfühlt wurdten, wesswegen dann durch ein Commissionsdecret nicht allein die Lifferanten zur baldigen Lifferung ermahnt, sondern auch die gar so weith auf der Gräniz hinauß exponierten Magazin abgetragen, und die dahin destinierten Proviant sicherheitshalber in die, tieffer im Landt gelegenen verthailt worden.“

Österreichischer Erbfolgekrieg 1741 – 1748

Der Krieg entstand bei Amtsantritt Maria Theresias. Der bayrische Kurfürst Karl Albert, der ihre Erbansprüche nie anerkannt hatte, erhob Anspruch auf ganz Österreich. Wie schon im Spanischen Erbfolgekrieg wurde den Ständen die Verteidigung der Landesgrenzen übertragen. War im Spanischen Erbfolgekrieg Achaz Gottfried Wiellinger von Bedeutung gewesen, so wurde nun Johann Josef Wiellinger von der Au und Hinterndobl, Besitzer des Schlosses Innersee, Oberbefehlshaber über ein Aufgebot von 4.000 Mann. Sie sollten die Ennslinie und die Grenze gegen Bayern sichern. Die Stände setzten Maria Theresia aber davon in Kenntnis, dass mit einer so geringen Streitmacht das Land nicht verteidigt werden könnte.

1741 marschierte die bayrische Armee in Oberösterreich ein, die Stände mussten gegen diese Übermacht jede Verteidigung aufgeben und dem Kurfürst Karl Albrecht als neuen Landesherrn die Huldigung erweisen.

Dies sollte ihnen Maria Theresia äußerst übel nehmen. Sie hatte den Ständen nämlich geraten, sich von Linz fortzubegeben und eine Huldigung, wenn irgendwie möglich, zu vermeiden.

Hoheneck hatte sich der Anweisung gemäß verhalten, sich nach Schlüßlberg zurückgezogen und behauptet, er sei krank. Dann jedoch kam überraschend ein dem bayrischen Kurfürsten nahestehender Adeliger zu Besuch und traf ihn gerade beim Mittagessen mit seiner Familie an. So musste Hoheneck doch noch mit nach Linz und die Erbhuldigung leisten.

Maria Theresia konnte die Hilfe der Ungarn gewinnen. In einem Winterfeldzug eroberten sie Enns, Steyr, Freistadt und schließlich Linz und damit ganz Oberösterreich zurück. Hohenecks Sohn Brix leistete dem Befreiungsheer Hilfe. Die österreichischen Truppen besetzten das Innviertel und andere Teile Bayerns.

Karls Sohn und Nachfolger Maximilian Josef III. verzichtete schließlich auf alle Ansprüche auf Österreich und erhielt sein durch General Bärenklau besetztes Land Bayern zurück.

Auch in diesem Krieg hatte man die Hausruckgrenze stark befestigt, wenn dort diesmal auch keine Kämpfe stattfinden sollten. Die Grenzbefestigungen wurden in höchster Eile, zwischen 24. 10. und 31. 12. 1742, entlang der Grenze von Engelhartszell über Peuerbach, Haag, Frankenburg bis zum Mondsee errichtet. Besonders die Gegend zwischen Haag und dem Pramwald wurde befestigt, dort entstanden verschiedene Wehranlagen, Blockhäuser und Schanzen. Nur durch zwei Tore konnte man die Befestigungslinien durchschreiten. Am Hausruck entstanden mehrere Blockhäuser.

Hoheneck hielt nicht viel von der Grenzbefestigung:

„Obschon die ganze Granitz von Mansee bis Hag ganz verhaut, verschanzt, mit Wachen, Blockhäusern und aufgebotener Mannschaft besetzt gewesen, ist doch die heruntere von Hag bis zur Donau völlig offen geblieben […] Den auf selber gelegenen Dorfschaften blieb es überlassen, ungeachtet sie mit den andern zum kostbaren Aufbot concurrieren [zahlen] müssen, sich selber zu verwachten und beschützen, wann sie anders von Rauben und Plündern der öfters hereinfallenden bayrischen Bauern haben sicher sein wollen.“

Die Bewacher seien nur bezahlte „Mietlinge“, die bei jeder Gefahr die Flucht ergriffen:

„…wie dann einstmals ein Trupp eines mit Gewalt an das Verhack am Hausruckwald angeprellten Wildprätes über sechshundert dergleichen heroischer und fürchterlicher Aufbotsmänner also geschrecket, daß sie nach Losbrennung des Gewehres dasselbe weggeworfen und den Reißaus genommen haben. Ihre commandierenden Pfleger, Schreiber und Beamte hingegen, haben die Zeit über, welche sie auf der Gränitz geblieben, nichts anderes gethan, als Tag und Nacht geludert, auf Rechnung der armen Unterthanen gefressen, gesoffen, gespielt, getanzt und gesprungen, sein mithin bei solchem Luderleben die ganze Zeit voll und toll, also saubere Anführer gewesen.“

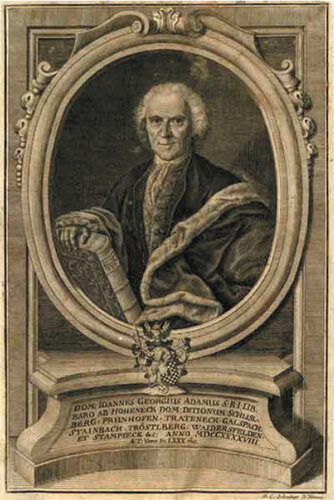

Johann Georg Adam Freiherr von Hoheneck

"Kriegsberichterstatter" zweier Kriege

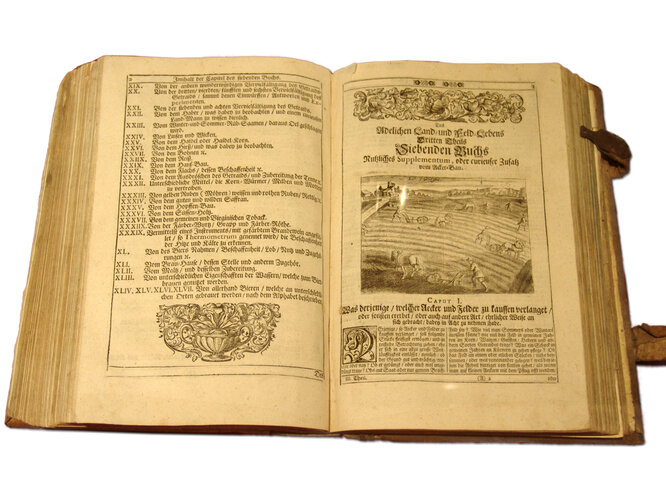

Die Ereignisse der beiden Erbfolgekriege hielt Freiherr Johann Georg Adam Graf von Hoheneck in zwei Schriften fest, die zu einem wichtigen Zeitzeugnis wurden.

Das Adelsgeschlecht der Hohenecker stammte ursprünglich aus Deutschland. Durch den Erwerb von Gütern in Österreich kam ein Zweig der Familie in unser Land. 1668 erwarben sie die Herrschaft Schlüßlberg bei Grieskirchen.

Johann Georg Adam wurde am 29. Jänner 1669 im Schloss Schlüßlberg geboren und verbrachte seine Jugend auf diesem Landschloss. Das Aufwachsen in der ländlichen Umgebung Grieskirchens prägte auch seinen Charakter. Zeitlebens blieb er ein bescheidener, gläubiger, den Menschen und der Heimat verbundener Adeliger, der statt sich mit Prunk zu umgeben, lieber den Idealen des Landlebens nachkam.

Nach seinen Studien ging er auf Reisen. Zurückgekehrt heiratete der 21-jährige 1690 die Witwe Sabina Elisabeth von Stibar. Obwohl seine Frau 14 Jahre älter war als er, führten sie eine äußerst glückliche Ehe. Nachdem seine Frau 1707 gestorben war, blieb Hoheneck bis zu seinem Lebensende unvermählt.

Im Hausruckviertel erwarb er die Herrschaften Trattenegg und Gallspach. Daneben besaß er noch Herrschaften in Bayern, Niederösterreich und Häuser in Linz.

Seinen Untertanen war er ein guter und fürsorglicher Grundherr. Auch Armenhäuser richtete er ein, in denen arbeitsunfähige Untertanen und Dienstboten ihren Lebensabend verbringen konnten. Sein Geschick in landwirtschaftlichen Fragen war so groß, dass ihn Standesgenossen besuchten und sich bei ihm Ratschläge holten.

Seine Tätigkeit für die Landstände rief ihn allerdings des Öfteren von Schlüßlberg fort. Als nun der Spanische Erbfolgekrieg bevorstand, wurde ihm das Amt eines Proviant- und Grenzkommissars im Hausruckviertel anvertraut.

Nach dem Krieg kehrte Hoheneck gleich nach Schlüßlberg zurück und schrieb seine "Kommissions-Relation", in der er alle wichtigen Ereignisse festhielt. Für den nahe gelegenen Ort Gallspach tat Hoheneck sehr viel. 1710 gab er einen Teil des Ortes für die Bebauung frei, auf dem der „Neue Markt“ entstand, 1730 erweiterte er den Markt durch die Anlage der St. Georgs-Gasse (heute Valentin-Zeileis-Straße). Außerdem stiftete er 1710 ein Armenspital in Gallspach.

Ein besonderes Interesse hatte Hoheneck für die Landesgeschichte. Er begann eine Genealogie der oberösterreichischen Adeligen zu schreiben, die heute noch eine wichtige Grundlage für jeden Genealogen bildet.

1708 spendete er eine sieben Meter hohe Votivsäule mit Dreifaltigkeitsdarstellung für Grieskirchen zum Dank für den Schutz in den vielen Gefahren, die er im Krieg erlebt hatte.

Als 1713 die Pest bei Kremsmünster ausbrach und sich bis Wels ausbreitete, wurde Hoheneck als Sanitätskommissar dorthin beordert. Er überwachte die Ärzte, kümmerte sich um die Versorgung mit Lebensmitteln und um die Pflege der Kranken.

Im Alter zeigte er sich in seinen Schriften oftmals enttäuscht von seinen Standesgenossen, die das Landleben verachteten, ihre Schlösser verfallen ließen und nur prunkvoll leben wollten. Enttäuscht war er aber auch über die Politik Maria Theresias, die die Macht der Stände stark einschränkte.

Hoheneck starb am 11. August 1754 auf Schloss Schlüßlberg, wo er auch geboren worden war. In einem Nachtrag seines Testamentes hatte er in humorvoller Weise verfügt, unter dem Eingang der Kirche in Gallspach begraben zu werden, damit seine Untertanen, über ihn hinweggehen und ihn mit Füßen treten könnten, sollte er ihnen einmal Unrecht getan haben. In der Kirche wollte er nicht begraben werden, da er sich für unwürdig hielt, dort seine letzte Ruhe zu finden, "wo der wahre Gott wohne".

Hohenecks "Wiederauferstehung"

Zwischen August 2004 und März 2005 führte das Bundesdenkmalamt wegen des Neubaus der Gallspacher Kirche archäologische Grabungen durch.

Die Hoheneckgruft im ehemaligen Turm-Läuthaus wäre von den archäologischen Untersuchungen eigentlich ausgeschlossen gewesen, doch Dr. Georg Spiegelfeld, heutiger Besitzer des Schlosses Schlüßlberg und Nachfahre des Freiherrn von Hoheneck, ließ auf eigene Kosten dort auch Sanierungs- und Forschungsarbeiten durchführen. Die Lage der Gruft ließ sich durch mündliche Überlieferungen schnell finden.

Sie bestand aus vier Gruftkammern mit Ziegelgewölben. Dr. Perr von Gallspach, der die Grabungen mitverfolgte, berichtet:

„Alle Kammern waren mehrfach belegt und boten seltene Einblicke in adelige Bestattungsbräuche zwischen 1750 und 1870. Eingefallene Särge, zerfallene Kleidung, vermodernde Gebeine, platt gedrückte Skelette und sterbliche Überreste, die manchmal nur aus Knochenstaub bestanden, wechselten ab mit Berührendem. Zum Beispiel lag bei einem Mädchen noch jenes Blumensträußchen, das ihr Hinterbliebene als letzten Gruß in den Sarg gelegt hatten.“

11 Personen waren in der Gruft bestattet, Freiherr Adam Georg von Hoheneck war einer von denen, die man eindeutig identifizieren konnte. Auf seine Gebeine war man am 25. Februar 2005, also etwa 250 Jahre nach seinem Tod, gestoßen:

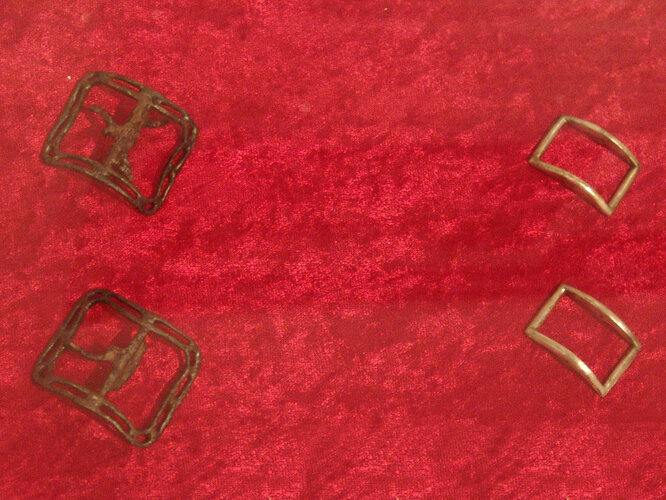

„Sein relativ gut erhaltenes Skelett lag tiefer als die ausgemauerten Gruftwände. Der Gesichtsschädel war vom herabfallenden Sargdeckel eingedrückt. Auf dem Kopf trug der Verstorbene eine Art Totenhaube, an den Beinen steckten noch Schuhreste mit gut erhaltenen Schuhschnallen. Bemerkenswert die Grabbeigaben, bestehend aus einem großen Brustkreuz und einem Rosenkranz mit kirschgroßen Perlen samt Gnadenmedaille. Besonders hervorzuheben ist das Brustkreuz aus zwei gewöhnlichen Aststücken, deren Enden durch Metallhülsen geschützt und die mittels eines Textilbandes zusammengebunden wurden. Ganz im Gegensatz zum groben Kreuz steht der dazugehörende sehr fein gearbeitete Christuscorpus. (Silber, vergoldet)“

Das Kreuz war Hoheneck vermutlich nach Entnahme seines Herzens, das sich in Schloss Schlüßlberg befindet, in den Brustkorb gelegt worden.

Am 23. November 2005 wurden die sterblichen Überreste Hohenecks und der anderen Familienangehörigen in eigens angefertigten Chrom-Nickel-Stahlurnen wieder bestattet.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2012

Der Hausruck als Grenze. Landler/Bandler - Innviertler/Rindviertler - Dokumentation zur Ausstellung im Kulturgut Hausruck und Schloss Starhemberg, in Kooperation mit der OÖ. Landesausstellung 2012.