Der Einfall des Passauer Kriegsvolkes 1620

In der Zeit um 1600 kam es immer wieder zu Erhebungen der Bauern, die zum Teil durch soziale Missstände bedingt waren, zu einem großen Teil aber auch aus der religiösen Unterdrückung resultierten. Die Bauern dieser Zeit waren, wie auch die Mehrheit der Adeligen, Anhänger der Lehre Luthers.

Als der streng katholische Ferdinand II. die Regierung übernehmen wollte, wurde er von den protestantischen Landständen abgelehnt, sie verweigerten ihm die Erbhuldigung.

Das Aufgebot der Stände befestigte die Städte, warf Schanzen am Hausruck auf, Pässe wurden besetzt. Ferdinand wandte sich nun an Herzog Maximilian von Bayern um Hilfe. Dieser schickte ein Heer von 30.000 Mann an die Grenze des Landes. Als die Verhandlungen mit den Ständen scheiterten, marschierte 1620 Passauer Kriegsvolk von Bayern her auf den Hausruck zu.

Die Bauern des Hausruckgebietes, die solche Einfälle schon öfter erlebt und schrecklich unter Plünderungen und Zerstörungen des Kriegsvolkes gelitten hatten, rüsteten zum Widerstand. Im Verhör erzählte ein Bauer:

„Reindl zu Entern, in Geboltskirchner Pfarr, sei herumbgeritten und habe aufgemannt mit dem Vermelden man solle auf sein und verhacken, es falle alles dick herein. Müllner zu Hörmating in Gaspoltshofner Pfarr habe gleichfalls gemelt, heut hab man das beß Volk gewiss herein. Die Glocken zu Gaspoltshofen hat kheinen gueten Khlang geben wollen.“

Vom Kaderbauerngut in Haag holte man den Kleinadeligen Achaz Wiellinger und machte ihn zum Anführer. Schloss Starhemberg und der Markt Haag wurden von den Bauern besetzt, die katholischen Bürger zum Teil verjagt und das Schloss geplündert.

Die Grenze wurde verhackt und es kam zu erbitterten Kämpfen. Als die Bauern einen gefangenen bayrischen Soldaten vor den Augen der Angreifer töteten, erstürmten die Bayern voller Zorn die Verschanzungen und fielen im Hauruckviertel ein.

Auch Schloss Aistersheim, in dem sich Aufständische verbarrikatiert hatten, wurde erstürmt. Die Bauern mussten sich schließlich zurückziehen, Oberst Haßlang, ein Befehlshaber der bayrischen Truppen, ließ im Gebiet zwischen Haag und Grieskirchen unzählige Höfe, Kirchen und ganze Ortschaften niederbrennen. Als Kurfürst Maximilian von Bayern am 30. Juli auf Schloss Starhemberg ankam, brannten in der ganzen Umgebung die Dörfer. Er schickte Reiter aus, um die Brandstifter ausfindig zu machen und ließ einige von ihnen hinrichten.

Von da an zogen die Passauer fast ungehindert bis Linz und besiegten die Aufständischen. Für seine Hilfe hatte Ferdinand dem Kurfürsten Maximilian von Bayern das Land ob der Enns verpfändet. Oberösterreich blieb zwischen 1620 und 1628 in bayrischer Pfandherrschaft, gehörte also zu Bayern. Dieser Umstand sollte einer der Gründe für den Bauernaufstand 1626 werden.

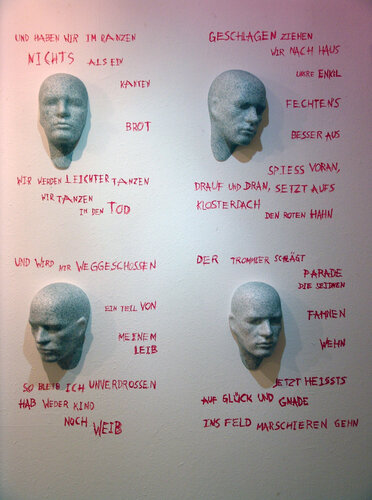

Aus Sicht der Bayern sah der Einfall natürlich ganz anders aus. Ein historisches Lied erzählt:

„Zu Landshut sein wir brochen auf;

In´s Ländl theten wir ziehen.

Die Fendrich waren so dapfere Leut,‘

Ließen ihre Fändlein fliegen.

Die Hauptleut reuten neben zue;

Sie sprechen zu den Knechten,

Sie sollen sich alle wohl halten thun

Wann es käm zu dem Fechten.

Darnach ziehen wir in´s Ländl ob der Ens:

Gar bald theten wir´s bezwingen.

Die Schlüssel thet man aus allen Städten

Dem Bayernfürsten entgegen bringen.“

Der Bauernkrieg 1626

Die religiöse Unterdrückung, die Einsetzung des verhassten Grafen Herberstorff als Statthalter im an Bayern verpfändeten Oberösterreich und die Einquartierung von Soldaten hatten für die Bauern das Fass zum Überlaufen gebracht.

Schon gegen Ende Mai 1626, also kurz nachdem der Aufstand in St. Agatha unter der Führung Stefan Fadingers begonnen hatte, wurde zwischen Weibern und Aistersheim eines der wichtigsten Lager des Bauernkrieges angelegt, das Weiberauer Lager. Der Platz war militärisch gut gesichert, man konnte das Angreifen der Reiterei durch Wall- und Grabenanlagen leicht verhindern. Außerdem konnte man sich des Schlosses Aistersheim als Quartier bedienen, wie es der Bauernführer Achaz Wiellinger später auch tun sollte. Die Bauern in diesem Lager wurden zu den radikalsten im ganzen Land gezählt und wegen ihrer schwarzen Kleidung und ihrer Wildheit als die „schwarzen Bauern“ bezeichnet.

Nach dem Tod Stefan Fadingers wurden im Weiberauer Lager immer wieder Verhandlungen geführt, schließlich wurde dem damals 31-jährigen Achaz Wiellinger vom Kaderbauern in Haag, der schon 1620 dabei gewesen war, am 17. Juni in Wels das Oberkommando übergeben.

Einige der heftigsten Schlachten des Bauernkrieges fanden am Hausruck statt.

Ein Waffenstillstand, bei dem vereinbart worden war, dass kein Kriegsvolk einfallen sollte, wurde von den Bayern gebrochen. Glockenstreich und Ansager riefen die Bauern im ganzen Hausruck zu den Waffen. Der bayrische General Lindlo versuchte am 19. September die Grenze zu überschreiten und Haag zu besetzen. Doch die Bauern erwarteten ihn schon. Als die Bayern dies sahen, schwenkten sie von der Haager Straße auf die Pramer ab. Kurz darauf trafen sie bei dem Dörfchen Kornröd, in einem vom Wald eingeschlossenen Lager, etwa 2.000 Bauern. Lindlo ließ mit einigen Reitern angreifen, tötete an die 150 Bauern und zersprengte den Rest. Gekämpft wurde dabei besonders in Gries, wo das Schloss in Flammen aufging. Nun schienen sich die Bauern zurückgezogen zu haben.

Die Bayern wollten über Haag vorrücken und das Weiberer Lager angreifen, wo man die meisten Bauern vermutete. Doch an derselben Stelle in der Kornröd, beim Schulterzuckerberg, hatten sich wieder Bauern gesammelt. Lindlo ließ angreifen. Das Fußvolk stieg den Berg hinauf, wo es, Berichten zufolge, die Bauern „ohne Bewegung“ erwarteten. Doch dann begingen die Soldaten den Fehler, alle Musketen gleichzeitig abzuschießen und als alle Munition verschossen war, stürzten sich die Bauern, meist nur mit Handbeilen, Sensen, Sicheln und Prügeln bewaffnet, voller Zorn und in solchen Massen auf die Angreifer, dass diesen ein Nachladen unmöglich war. Die Reiterei hätte dem Fußvolk zu Hilfe zu kommen sollen, doch sie ergriff, von Schrecken erfasst, im Galopp die Flucht. Nun gab es auch für die Musketiere kein Halten mehr. Alle flohen und versuchten so schnell wie möglich die nahe bayrische Grenze zu erreichen. Etwa 800 Hauptleute und Soldaten blieben tot zurück.

Der Sieg in der Kornröd sollte den Bauer ein letztes Mal Auftrieb geben, er zögerte aber ihre völlige Niederlage nur hinaus und führte zu noch mehr Toten.

Die letzte Schlacht in unserer Nähe war der furchtbare Kampf um Wolfsegg. Bei der Erstürmung des Schlosses starben mehrere hundert Bauern. Die Soldaten drangen in den Markt ein und ermordeten die Hälfte der Bürger.

Und so endete auch der Bauernkrieg 1626, wie viele Kriege zuvor, mit großen Verlusten gerade im Hausruckgebiet und gerade hier wurden bis 1628, als das Land aus der Pfandherrschaft ausgelöst wurde, viele Soldaten bei den Bauern einquartiert.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2012

Der Hausruck als Grenze. Landler/Bandler - Innviertler/Rindviertler - Dokumentation zur Ausstellung im Kulturgut Hausruck und Schloss Starhemberg, in Kooperation mit der OÖ. Landesausstellung 2012.