Rasur

Bereits vor 20.000 Jahren rasierten sich Männer ihre Bärte, damals allerdings noch mit geschliffenen Steinen und Muscheln.

Über Jahrtausende blieb dann die Rasur mit dem Messer eine nicht ungefährliche Prozedur, wobei die Nassrasur der Barthaare traditionell beim Barbier durchgeführt wurde.

Erst mit der Erfindung und Vermarktung des mechanischen Rasierapparates (Rasierhobel) mit doppelseitiger Sicherheitsrasierklinge durch King Camp Gillette (1855-1932) im Jahre 1899 wurde es möglich, sich täglich einfach zu Hause zu rasieren.

Die ersten Trockenrasierer arbeiteten mit rotierenden Klingen, angetrieben von einem mechanischen Aufziehmotor. Mit der Entwicklung kleiner Elektromotoren wurde es möglich, elektrische Rasierapparate für die Trockenrasur zu entwickeln. 1931 wurde der erste handliche Elektrorasierer von Jakob Schick in den USA durch die Firma Remington angeboten. Breit durchsetzten konnte sich diese Technik erst nach dem Zweiten Weltkrieg.

Schon um 1550 v. Chr. sind die ersten einklappbaren Messer bekannt. Erst im 17. Jahrhundert wurde in Sheffield (England) das Klapprasiermesser wieder eingeführt. Rasiermesser hervorragender Qualität kamen in der Folge aus den Messermetropolen Solingen und Sheffield.

Brennschere

Die Brennschere, auch Brennzange oder Brenneisen genannt, wurde zur Ondulation der Haare verwendet. Die Herstellung der Locken mit diesem Instrument hielt sich bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Brennschere wurde auf dem Herd, über dem Feuer oder im elektrisch betriebenen Brennscherenofen erhitzt. Anschließend klemmte man die Spitze einer Haarsträhne zwischen die beiden Stäbe und drehte damit die Haare auf.

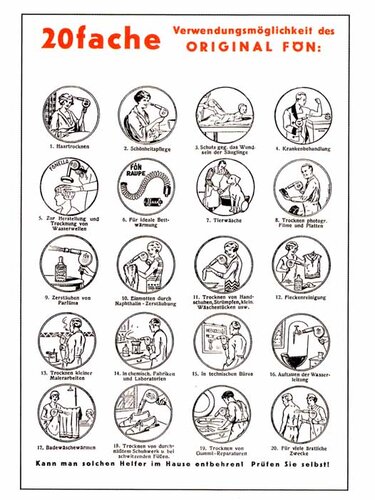

Föhn/Haartrockenmaschine

Die erste Haartrockenmaschine wurde bereits 1899 von der Allgemeinen Electrizitäts-Gesellschaft (AEG) mit einem stolzen Gewicht von zwei Kilogramm auf den Markt gebracht. Sie blies aus einer Art Düsenrohr 90 Grad Celsius heiße Luft. Ihr Motor zum Antrieb des Ventilators war im Griff untergebracht. In Anspielung auf den warmen Wind, der von den Bergen herunterweht, sollte diese Erfindung Fön/Foen heißen (Auch heute noch ist Fön ein eingetragenes Warenzeichen von AEG). Um 1910 kamen die ersten annährend tragbaren Heißluftduschen in den Handel.

Sanitärinstallationen

Ende des 19. Jahrhunderts begann die Ärzteschaft verstärkt bessere Hygienebedingungen zu fordern. In der Folge entstanden in den Städten öffentliche Bade- und Wascheinrichtungen. Das wohlhabende Bürgertum orientierte sich an den privaten Hausbädern der Engländer. Zunächst kamen transportable oder zusammenfaltbare Badewannen sowie Zimmerduschen ohne festen Wasseranschluss zum Einsatz.

In den Wohnungen der Bürger musste für gelegentliches Baden der einzige Wasserhahn in der Küche oder auf der Etage ausreichen. Die Wanne wurde mittels frei verlegtem Schlauch oder Eimer gefüllt. Heißes Wasser bereitete man am Küchenherd.

Von alters her war der übliche Standort für die Waschgelegenheit der Schlafraum. Hier hatten die obligatorische Waschschüssel aus Steingut sowie ein Henkelkrug mit Wasser auf einer Kommode ihren festen Platz. In Kleinwohnungen musste die Wohnküche für die Körperhygiene herhalten.

Als man in bürgerlichen Häusern die ersten fest installierten Waschgelegenheiten einrichtete, folgte man der Tradition und wählte als Standort wiederum das Schlafzimmer. Diese „Waschtoiletten“ unterschieden sich anfangs kaum von den alten Kommoden; lediglich die Schüsseln waren in die Deckplatte eingelassen und besaßen einen Zu- und Ablauf.

Badewannen wurden in einer umbauten Nische im Schlafraum installiert. Problematisch war die gängige Ablaufsituation. Geruchsverschlüsse waren weitgehend unbekannt oder man verzichtete darauf. In der Regel fehlte auch eine effektive Entlüftung der Ablaufrohre. Damit war der Weg für die gesundheitsschädlichen Kanalisationsdämpfe in den Schlafraum frei. Die Angst vor den aufsteigenden Gasen sollte dazu führen, dass Wasch- und Badeeinrichtungen ab 1910 verstärkt vom übrigen Wohnbereich getrennt und zusammen mit der Toilette in einer eigenen Kammer untergebracht wurden.

Zum Kaltwasserzulauf gesellte sich bald der einzeln stehende kupferne Badeofen, der mit Gas, Holz oder Kohle beheizt werden konnte und die Küche bei der Badewasserbereitung entlastete.

Ein weiterer Schritt war die zentral vom Küchenherd aus betriebene Niederdruck-Warmwasserheizung für das ganze Gebäude. Ebenso wie das Badezimmer kam sie zuerst in gutbürgerlichen Wohnungen zum Einsatz. Der Normalbürger schätzte sich noch bis weit in die 1930er Jahre hinein glücklich, wenn er einen Kaltwasserzulauf in der Küche sein Eigen nennen und sich eine Etagentoilette mit den Nachbarn teilen konnte.

Bereits in den 1920er Jahren wurden die ersten elektrisch betriebenen Heißwasserspeicher hergestellt; wirkliche Verbreitung fanden sie aber erst ab den 1950er Jahren.

Toilette

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts verschwand auf dem Abort langsam die übliche Anordnung von Topf und Wasserkanne und es kamen kommodenähnliche Möbel für die diskrete Erleichterung auf, die ein abdeckbares Porzellanbecken besaßen, manche sogar schon mit einem eingebauten Spülkasten.

Bereits Ende des 16. Jahrhunderts allerdings erfand der Engländer John Harington das erste „moderne“ Wasserklosett. Die Erfindung fand jedoch keinen Anklang. Erst rund 200 Jahre später, 1775, entwickelte der Engländer Alexander Cummings ein Wasserklosett (Water Closet = WC) mit dem auch bis heute gebräuchlichen s-förmigen Abflussrohr.

Trotz der zunehmenden Forderung nach Hygiene machte man nur allmählich ernsthafte Versuche, statt der Senkgruben, die von Zeit zu Zeit geräumt werden mussten, ein Kanalsystem anzulegen.

Auch die Einrichtung eines WCs als abgeschlossener Teil der Wohnung ging nur langsam vonstatten. Um 1950 besaß noch der größte Teil der Wohnungen kein eigenes WC. Es war vielfach im Garten oder auf den Gängen der Wohnhäuser eingerichtet.

Bestrahlungslampen

Wie wenig man um allfällige Nebenwirkungen wusste oder sich Sorgen machte, zeigt der Einsatz diverser Bestrahlungslampen. Die Idee der künstlichen UV-Bestrahlung als Sonnenersatz war um 1900 mit der damaligen Körperkultur und Lebensform populär geworden, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Verwendung dieser Geräte verstärkt ein.

„Ich bin Privatmann und halte mir die Höhensonne lediglich zur Erholung und Stärkung nach angestrengtem Bürodienste. Ich könnte mich kaum jemals von ihr trennen. Meine Frau behandelt sie wie ein Kleinod. – Auch in Bekanntenkreisen, in denen ich sie vorgeführt habe, hatte sie helle Begeisterung ausgelöst.“ (Werbefolder, 1933)

„Ich bin Privatmann und halte mir die Höhensonne lediglich zur Erholung und Stärkung nach angestrengtem Bürodienste. Ich könnte mich kaum jemals von ihr trennen. Meine Frau behandelt sie wie ein Kleinod. - Auch in Bekanntenkreisen, in denen ich sie vorgeführt habe, hatte sie helle Begeisterung ausgelöst.“ (Werbefolder, 1933)

„Wenn du dein Kind von Herzen liebst, so lass zur Pflicht dir werden, dass du ihm Gesundheit gibst, als größten Schatz auf Erden. Lass durch der Höhensonne Strahl vor Krankheit es bewahren, der Dienst verzinst sich tausendmal in späteren Lebensjahren. Die Höhensonne jedem Kind! Wenn das doch Wahrheit würde! Frei wär die Menschheit dann geschwind von mancher schweren Bürde“ (Hanau, 1940).

Die 1906 in Hanau am Main gegründeten Quarzlampen Ges.m.b.H. eröffnete 1915 eine Niederlassung in Linz.

Wärmflasche und Heizkissen

Ein Vorläufer der Wärmeflasche war ein heißer Ziegel oder ein heißer Stein, der zum Vorwärmen in ein Tuch geschlagen und in das Bett gelegt wurde. Bereits um 1520 gab es aber die ersten Wärmeflaschen aus Zinn. Später wurden die Behälter aus Zink, Kupfer oder Messing gefertigt. Gefüllt wurden diese Flaschen entweder mit heißem Wasser oder heißem Sand. Wärmeflaschen aus Gummi kamen in den 1920er Jahren auf den Markt.

Die ersten Heizkissen und Heizdecken waren bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt. In den Decken befinden sich Heizdrähte (Widerstandsdrähte), die den zugeführten elektrischen Strom in Wärme umwandeln.

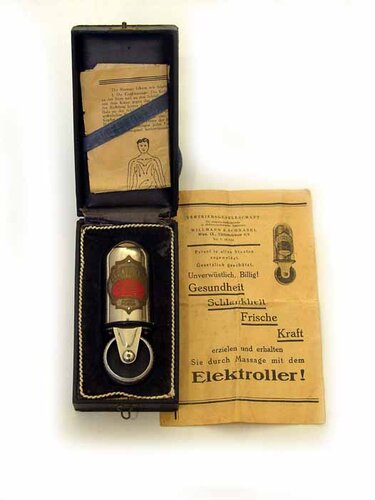

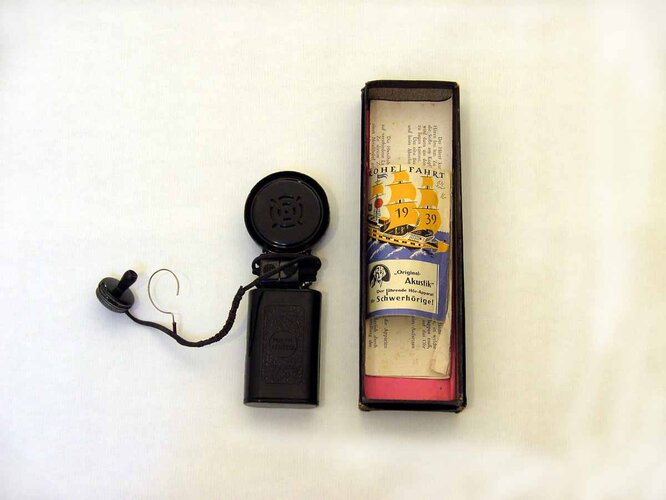

Hörapparate

Die ersten Hörhilfen standen im 17. Jahrhundert als Hörrohre zur Verfügung. Erst mit der Verbreitung der Telefontechnik gab es auch eine Weiterentwicklung bei den Hörgeräten. Um 1890 entstanden so genannte Telefonhörgeräte, in denen mittels Mikrofon und Hörer ein großer Schalldruck erzeugbar war. Die Stromversorgung erforderte allerdings riesige Batterien und die Hörqualität war schlecht. In den 1920er Jahren waren dann Röhrentischgeräte erhältlich, die den Vorzug hatten, dass man verschiedene Verstärkungen in den diversen Frequenzbereichen einstellen konnte. In den folgenden Jahren erreichten diese Röhrengeräte schließlich Westentaschenformat.

Autorin: Ingeborg Micko, 2008

„Das bisschen Haushalt ...“ Geräte und Techniken im Wandel. Dokumentation zur Sonderausstellung im Stadtmuseum Wels-Burg vom 25. Juni bis 26. Oktober 2008.