Kaffeemühlen

Durch die Zusammenfassung vieler Erfahrungen und Erfindungen (Mühlsteine, Mörser und Stößel) entwickelte sich im Laufe der Zeit die Kaffeemühle. Erwähnt wird sie erstmals im Jahre 1715. Die Mühlen zeigen in den Jahrhunderten die unterschiedlichsten Trichter- und Kurbelformen. Das Mahlwerk selbst mit Kegel, Ring, Achse und Kurbel aus Eisen erfuhr keine wesentliche Veränderung. Schon bei den frühesten Modellen finden sich Vorrichtungen, die eine Veränderung des Feinheitsgrades des Mahlgutes ermöglichen.

Kaffeekocher

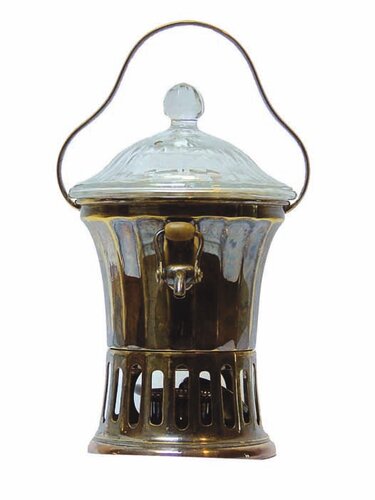

Der Napoletaner besteht aus zwei fest zusammengeschraubten Behältern mit einem fest installierten Sieb dazwischen.

Der Napoletaner besteht aus zwei fest zusammengeschraubten Behältern mit einem fest installierten Sieb dazwischen. Ein Behälter enthält Wasser, das Zwischenstück den gemahlenen Kaffee. Um Kaffee kochen zu können, muss man den Apparat zunächst auf den Kopf stellen. Den Behälter, der sich jetzt oben befindet, befüllt man nun mit Wasser. Darauf werden der Filter mit dem Kaffee und die eigentliche Kanne mit dem Ausguss geschraubt. Die Kanne wird dann auf den Herd gestellt und erhitzt. Sobald das Wasser kocht, dreht man die Kanne um 180°. Dadurch läuft das heiße Wasser durch den gemahlenen Kaffee und wird dabei gefiltert.

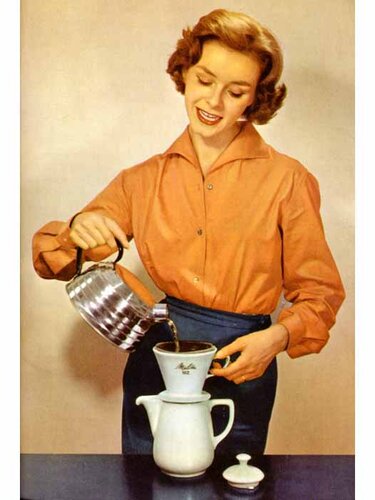

Die Kanne und der Filter sind aus Porzellan, Kaffee und Heißwasser kommen nur mit Porzellan und Kaffee in Berührung.

Die Kanne und der Filter sind aus Porzellan, Kaffee und Heißwasser kommen nur mit Porzellan und Kaffee in Berührung. Das siedende Wasser wird in den Verteiler gegossen, erreicht das Kaffeemehl und tropft in die darunter stehende Kanne.

Das wahrscheinlich 1819 entwickelte Gerät ist mehrteilig.

Das wahrscheinlich 1819 entwickelte Gerät ist mehrteilig. Das sich im unteren Teil der Maschine befindliche Wasser wird erhitzt und steigt durch einen Innenzylinder empor. Dort trifft es auf das Mahlgut und tropft anschließend wieder herab. Die Bezeichnung Percolator stammt vom lateinischen percolare ab, was soviel wie „seihen“ oder „filtern“ bedeutet.

Kaffeefilter

Der eigentliche Kaffeefilter besteht aus Kunststoff, Porzellan oder Metall. Je nach Zubereitungsmethode wird er einfach aufgesetzt oder ist bereits in die Kaffeemaschine integriert. Der Kaffeefilter hilft, die Herauslösung der bitteren Gerbstoffe zu verhindern und den Satz zurückzuhalten. Für den Kaffeefilter gibt es auch einen Einsatz: die Filtertüte.

Im Jahre 1908 ließ sich Melitta Bentz den von ihr erfundenen Kaffeefilter (Rundfilter) mit Rundfilterpapier patentieren. Der unbekömmliche Kaffeesatz konnte somit zurückgehalten werden. Als Schutzmaßnahme gegen die Konkurrenz wählte man im Jahre 1925 die Markenfarbe „grün-rot“. Melitta-Filter und Filterpapiere waren nun optisch deutlich erkennbar.

1932 kam der Schnellfilter auf den Markt, der sich durch seine zulaufende Tütenform und zusätzliche Rippen auszeichnet; er hatte aber nach wie vor einen runden Boden. 1936 gelang die entscheidende Weiterentwicklung: Ein Schnellfilter mit schlitzförmigem Boden und eine dazupassende Filtertüte wurden geschaffen und patentiert.

Die Heimat des Kaffees ist die Provinz Kaffa in Südäthiopien. Im 13. Jahrhundert gelangte der Kaffee in den Jemen. Lange Zeit war die Hafenstadt Mokka wichtig für den Kaffeehandel. Die Araber fanden schnell Gefallen an dem neuen Getränk und führten es auch in Mekka ein. Von dieser heiligen Stadt aus verbreiteten die Mekkapilger den Kaffee über die ganze islamische Welt.

Der erste Europäer, der von diesem Getränk (unter dem Namen Chaube) berichtete, war der Augsburger Arzt Leonhard Rauwolf, der um 1570 den Vorderen Orient bereiste. Der Venezianer Pietro della Valle führte den Kaffee 1615 in Venedig ein. Von dort aus und über arabische und türkische Händler verbreitete sich der Kaffee über ganz Europa.

Die Heimat des Kaffees ist die Provinz Kaffa in Südäthiopien. Im 13. Jahrhundert gelangte der Kaffee in den Jemen. Lange Zeit war die Hafenstadt Mokka wichtig für den Kaffeehandel. Die Araber fanden schnell Gefallen an dem neuen Getränk und führten es auch in Mekka ein. Von dieser heiligen Stadt aus verbreiteten die Mekkapilger den Kaffee über die ganze islamische Welt.

Der erste Europäer, der von diesem Getränk (unter dem Namen Chaube) berichtete, war der Augsburger Arzt Leonhard Rauwolf, der um 1570 den Vorderen Orient bereiste. Der Venezianer Pietro della Valle führte den Kaffee 1615 in Venedig ein. Von dort aus und über arabische und türkische Händler verbreitete sich der Kaffee über ganz Europa.

Gegen 1650 war der Kaffee in Marseille, Amsterdam, Hamburg, Paris und London bekannt, die ersten Kaffeehäuser entstanden.

Im Sommer 1683 belagerten die Türken Wien. Als das Entsatzheer unter dem polnischem König Johann III. Sobieski und Herzog Karl V. Leopold von Lothringen die Türken besiegte, rückten diese in größter Hast ab und ließen, so will es die Sage, große Mengen an Kaffee zurück, die den Grundstein für die Wiener Kaffeehauskultur gebildet haben sollen.

Die Türken erklärten den Kaffee (besser die Kaffeepflanze) zum Staatsgeheimnis, aber nur kurze Zeit später gelangten Niederländer durch List und Bestechung in den Besitz der Pflanze. Sie zogen die Kaffeeschösslinge in Gewächshäusern in Amsterdam auf und pflanzten sie in ihren neu eroberten Kolonien an: ab 1658 auf Ceylon (heute Sri Lanka), danach auf Java, Sumatra, Bali und Timor und 1718 auch in Südamerika in Niederländisch Guajana (heute Surinam).

Bereits 1727 brachte ein portugiesischer Diplomat Kaffeesetzlinge in einem Blumenstrauß versteckt nach Brasilien. Schon kurze Zeit später wurde dort sehr intensiv Kaffee angebaut. Die Engländer führten den Kaffeeanbau auf Jamaika ein, und die Spanier brachten den Kaffee nach den Philippinen, Kuba, Guatemala, Puerto Rico, Venezuela, Mexiko und Kolumbien. Die französischen Plantagen auf der Insel Martinique und den anderen Inseln der Kleinen Antillen versorgten Anfang des 19. Jahrhunderts 75 Prozent des europäischen Bedarfes. Heute sind Brasilien und Kolumbien die wichtigsten Kaffee-Exporteure.

Autorin: Ingeborg Micko, 2008

„Das bisschen Haushalt ...“ Geräte und Techniken im Wandel. Dokumentation zur Sonderausstellung im Stadtmuseum Wels-Burg vom 25. Juni bis 26. Oktober 2008.