Mühsame Arbeit

Wäsche zu besitzen, zu benutzen und zu beschmutzen, konnte sich bis ins frühe 19. Jahrhundert nur die wohlhabende Minderheit der Gesellschaft leisten, da sie auch über einen ausreichenden Vorrat an Leinenzeug verfügte, um damit über mehrere Wochen bis zur nächsten „Großen Wäsche“ auszukommen.

Nicht außer Acht gelassen werden darf dabei aber, dass der Reinlichkeitsstandard ein anderer war: Wenn heute Wäsche nur einen Tag getragen wird und als schmutzig gilt, weil sie Körpergeruch angenommen hat, so wurde Kleidung in früherer Zeit wochen- bis monatelang anbehalten. Vorschriften in Spitalsordnungen vom Mittelalter bis in das 18. Jahrhundert, die angaben, in welchen Abständen die Wäsche zu reinigen sei, reichten von alle zwei Wochen bis zweimal im Jahr.

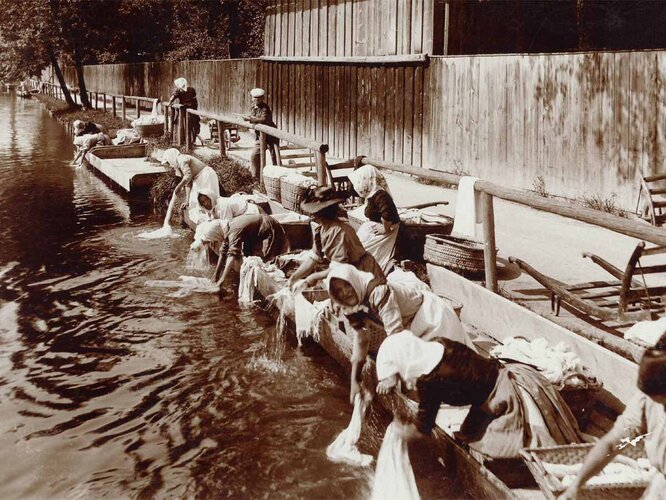

Die Tage der „Großen Wäsche“ lagen also weit auseinander. Dann aber nahmen sie oft mehrere Tage in Anspruch. Gewaschen wurde am Bach, am Brunnen oder in einem vor dem Haus aufgestellten Trog.

Die Reinigung der Wäsche erfolgte in drei Arbeitsgängen:

Auslaugen oder Sechteln: Dabei wurde die Wäsche in Laugenbottichen mit Aschenlauge durchtränkt. Die Aschenlauge, die durch ein Zapfloch am Boden des Bottichs auslaufen konnte, wurde aufgefangen und immer wieder von oben auf die Wäsche gegeben. Dies wurde mindestens sechs- bis siebenmal wiederholt, je nach Verschmutzung der Wäsche und der Wäschemenge. In der letzten Lauge blieb die Wäsche dann oft bis zum nächsten Tag zur weiteren Bearbeitung stehen. Der Kreislauf fand schließlich ein Ende in der abschließenden Umnutzung der Lauge. Sie wurde entweder zum Reinigen der Böden verwendet oder aber als wieder getrockneter Aschenrückstand zum Düngen in die Gärten oder aufs Feld gebracht.

Das Auslaugen wurde im 19. Jahrhundert durch das Kochen der Wäsche in Seife abgelöst. Dies geschah in gemauerten oder einfachen Metallwaschkesseln.

Mechanische Bearbeitung: Dazu benötigten die Wäscherinnen viel Kraft. Die Wäsche wurde durch Reiben, Bürsten, Schlagen, Wringen ... bearbeitet. Dabei wurde mit einem Schlagholz (Wäschepracker) auf das Wäschestück, das auf einem Waschtisch, einer Bank oder einem Brett lag, eingeschlagen. Für hartnäckige Verschmutzungen benutzte man Bürsten. Ein weiteres Werkzeug waren die Waschbretter oder -bänke, aus denen sich im 19. Jahrhundert die Wäscherumpeln entwickelten. Um 1900 kamen Wäschestampfer aus Zinkblech auf den Markt.

Der Stampfer wurde auf die in der Lauge liegende Wäsche gesetzt, dann drückte man den Kolben nieder und presste dadurch Luft und Seifenlauge durch die Wäsche nach unten. Zog man ihn in die Höhe, wurde wiederum Lauge durch die Poren des Gewebes emporgesaugt. Wäschestampfer wurden bis in die 1960er Jahre verwendet.

Spülen oder Schwemmen: Der letzte und besondere Sorgfalt erfordernde Arbeitsgang war das Spülen und Schwemmen der Wäsche in klarem Wasser. Die Reste von Lauge oder Seife mussten vollständig entfernt sein, damit die Wäsche nicht mürbe oder grau wurde. Daher schlug man sie noch einmal mit dem Wäschepracker. An den Ufern der Bäche waren überall Bretter und Holzstege, so genannte Waschstege, angebracht, auf denen die Wäscherinnen meist knieten. Nach dem Schwemmen behandelte man die weiße Wäsche mit Waschblau, bestehend aus Indigo und Ultramarin. Das sollte der Wäsche einen schloßweißen Schein verleihen. Anschließend kam die fertige Wäsche auf die Bleiche, um dort auf Wiesen aufgebreitet im direkten Sonnenlicht langsam zu trocknen. Zum Stärken der Wäsche bediente man sich einer Weizen-, Mais-, Reis- oder Kartoffelstärke. Gestärkte Wäsche, so zeigte die Erfahrung, verschmutzte nicht so rasch.

Bis weit in die 1960er Jahre hinein wurde die „Große Wäsche“ in der Waschküche erledigt; mit Waschkessel, diversen Wannen, Waschbrett oder Wäschestampfer. Die „Kleine Wäsche“ wurde zwischendurch in der Küche in einem Topf auf dem Herd oder im Bad gewaschen - falls Windeln anfielen auch täglich.

Erste Waschherde tauchten im ausgehenden 18. Jahrhundert mit dem Aufschwung der Eisengießereien und dem Ofenbau auf. Die Waschherde dienten für die wichtige Arbeit des Laugeaufheizens, Kochens und Auslaugens. Im Prinzip bestanden diese aus kupfernen, eisernen, verzinkten oder auch emaillierten Kesseln in einer festen Ummauerung mit eigenem Feuerraum mit Aschenkasten, Abgasrohr und Luftzufuhr. Die Kessel wurden mithilfe eines Holz- oder Metalldeckels geschlossen. Die gemauerten Waschkessel wurden nicht nur für die Wäsche, sondern auch für Schlachtereien oder für das Einkochen von Marmeladen verwendet.

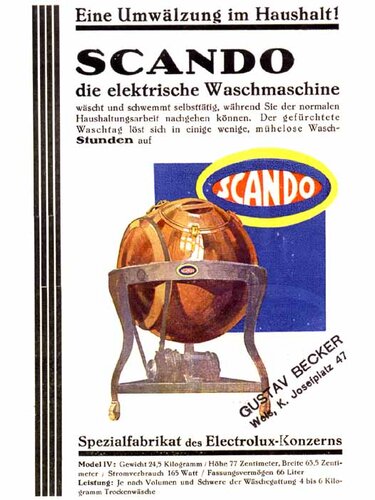

Entwicklung der Waschmaschine

Das Prinzip der heutigen Waschmaschine war spätestens 1869 entwickelt worden. Alle Konstruktionen für Waschmaschinen zielten auf Vereinfachung oder Ersetzen der beim Waschen anstrengendsten Arbeit des Rubbelns, Reibens und Bürstens. Der Weg führte von den händisch zu betätigenden Maschinen, bei denen Kochen, Waschen und Schleudern noch in verschiedenen Geräten erfolgten, über Halbautomaten bis zu den vollautomatischen, kombinierten Geräten mit eingebauten Schleudern.

1951 rechnet man für ganz Österreich mit einem Bestand von etwa 3.000 Waschmaschinen. Ende 1957 besaßen etwa 5 bis 7 Prozent der österreichischen Haushalte eine elektrische Waschmaschine (gegen 84 Prozent in den USA). Fast die Hälfte der Waschmaschinen in Österreich wurde in der Landwirtschaft verwendet, während sonst die Ausstattung in diesem Bereich mit elektrischen Haushaltsgeräten weit unter dem Durchschnitt lag. In den städtischen Haushalten wurde immer noch vorwiegend in zentralen Waschküchen gearbeitet. 1960 hatten 46,5 Prozent der Haushalte in Oberösterreich eine Waschmaschine. Der Trend zur technischen Autonomie des Haushalts verstärkte sich und der Waschvollautomat machte große, zentrale Waschküchen überflüssig. 1974 besaßen bereits 89,3 Prozent der Von einer großen, schweren, periodisch wiederkehrenden Arbeit war das Wäschewaschen damit zu einer kurzen, dafür häufiger durchgeführten Tätigkeit geworden. Die große Wäsche wurde aufgelöst in viele kleine Wäschen.

Autorin: Ingeborg Micko, 2008

„Das bisschen Haushalt ...“ Geräte und Techniken im Wandel. Dokumentation zur Sonderausstellung im Stadtmuseum Wels-Burg vom 25. Juni bis 26. Oktober 2008.