Evangelisch in Österreich – ein geschichtlicher Schnelldurchlauf bis 1938

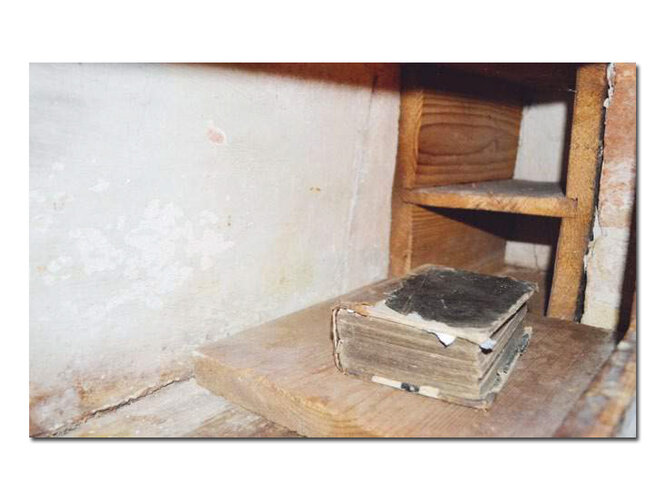

Um 1580 ist Österreich zu 80 Prozent protestantisch. Auch die alte Pfarrkirche in Marchtrenk wird mehrere Jahre von evangelischen Prädikanten betreut. Ab 1602 beginnt für die Evangelischen die harte Zeit der Gegenreformation. Mit Verbot und Unterdrückung, Ausweisung und Haftstrafen für den Besitz von verbotenen evangelischen Büchern. Es ist die Zeit des Geheimprotestantismus, man gibt sich nach außen katholisch (um nicht das Land verlassen zu müssen), hält aber an seinem evangelischen Glauben fest. Perwend, hier besonders die Menschen rund um den „Schoiber z`Perwend“, ist über 150 Jahre solch ein Zentrum des Geheimprotestantismus.

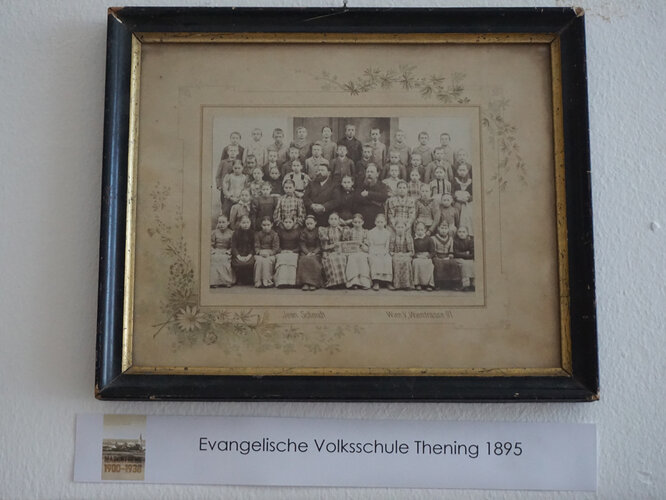

1781 gestattete Kaiser Josef II die Errichtung von evangelischen Pfarrgemeinden. Bedingung: es müssen sich jeweils 500 Evangelische zu ihrem Glauben bekennen und registrieren lassen (Toleranzpatent). Eine Pfarrgemeinde gründen heißt, Bethäuser und Schulen errichten zu dürfen. Die ersten in unserer Gegend sind Scharten, Thening, Wels, Wallern und Eferding. Sie nennen sich noch heute stolz Toleranzgemeinden.

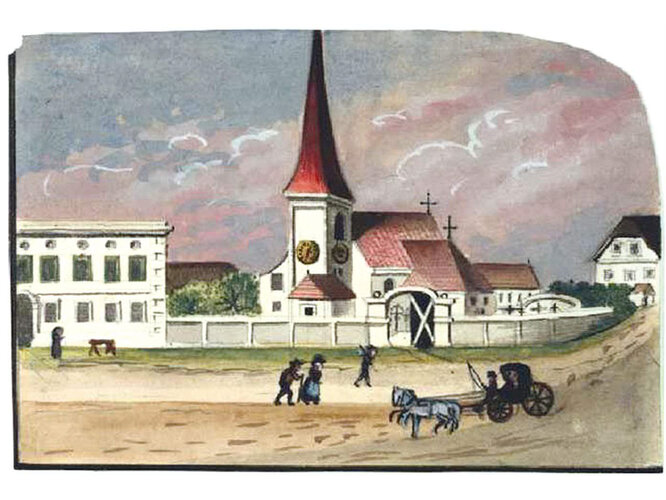

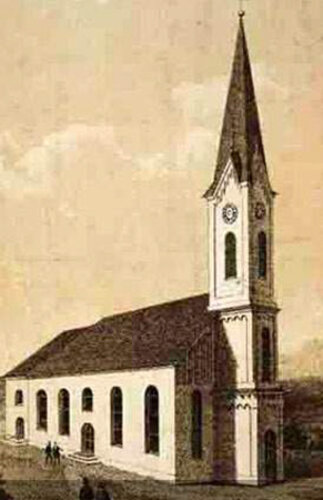

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wird es für die Gläubigen zunehmend besser. Ab 1848 darf man evangelische Kirchen mit Turm und mit als solche erkennbaren Kirchenfenstern bauen (die Christuskirche in Wels ist die erste evangelische Kirche in Österreich mit Turm – eingeweiht 1852).

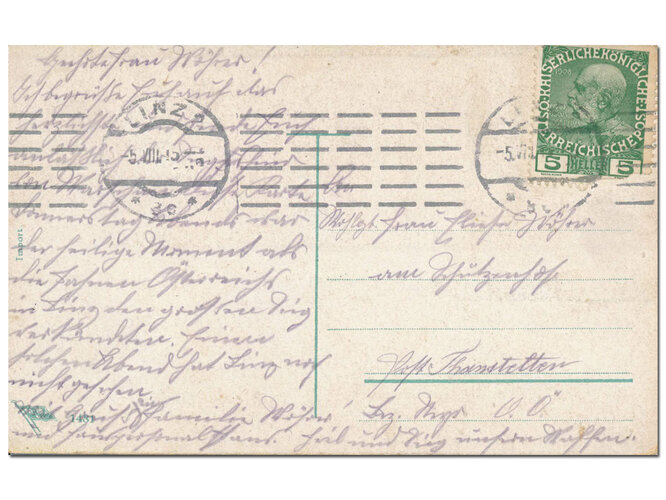

Richtig bergauf geht es dann ab 1861 mit dem Protestantenpatent von Kaiser Franz Josef I. Hierin wird die persönliche und kirchliche Gleichstellung der Evangelischen verbürgt. Waren bisher die Habsburger nicht unbedingt die Lieblinge der Evangelischen (Gegenreformation), ändert sich diese Einstellung nun grundlegend. Man entwickelt aus Dankbarkeit eine große Kaisertreue, die auch die anfängliche Begeisterung der evangelischen Kirche und vieler ihrer Mitglieder für die Kriegsentscheidung 1914 erklärt.

Nach dem Kriegsende 1918 gibt es keinen Kaiser mehr und das alte große Vaterland ist zerbrochen. Was übrig bleibt ist Orientierungslosigkeit. Der Garant der evangelischen Kirche ist entmachtet, die Zukunft unklar und unsicher. In den 1920er Jahren folgen Inflation, Massenarbeitslosigkeit und große wirtschaftliche Not, die die Menschen zunehmend politisch radikalisiert: hier die Sozialdemokratie mit dem Schutzbund und da die Christlichsozialen mit der Heimwehr. Evangelische fühlen sich nicht wirklich zu einer der beiden bestimmenden politischen Kräfte hingezogen.

1933 wird das Parlament aufgelöst, Zensur und Todesstrafe werden wieder eingeführt. Ein autoritär geführter Staat, der Ständestaat, ist etabliert. Durch ein Konkordat bindet sich die Regierung unter Bundekanzler Dollfuß eng an die katholische Kirche.

Evangelische erleben sich in dieser Zeit wieder als Menschen zweiter Wahl. Sie berichten von Benachteiligungen bei der Postensuche, der Berufsausbildung und von großen Schwierigkeiten in eine höhere Schule aufgenommen zu werden oder gar einen Studienplatz zu bekommen. Manche sprechen von einer zweiten Gegenreformation.

Trotzdem erhöht sich in dieser Zeit die Anzahl der Evangelischen in Österreich sprunghaft. Gab es 1900 ca. 110.000 Evangelische in Österreich (ohne die Kronländer) so sind es 1938 bereits 341.000 (heute 2018 knapp 300.000).

Es sind nicht immer religiöse Motive die zum Eintritt in die Evangelische Kirche bewegen. In dieser Zeit ist es notwendig, bei Ämtern und bei Bewerbungsschreiben, die Religionszugehörigkeit anzugeben. Menschen mit politischem Hintergrund, denen die Nähe der katholischen Kirche zu den Christlichsozialen zu eng ist, entscheiden sich für die Evangelische Kirche (vor allem Sozialdemokraten, aber auch Deutschnationale).

Trotz des rechnerischen Zuwachses befindet sich zu dieser Zeit die evangelische Kirche in einer Identitätskrise. Die Spannungen, die im katholisch dominierten Ständestaat ab 1933 noch eine deutliche Verschärfung erfahren, führen wohl zu dieser stärker werdenden Orientierung vieler Evangelischer nach Deutschland und einer gewissen Sympathie für das, was sich dort zusammenbraut. Viele wollen eine Neuordnung und diese Bereitschaft führt mancherorts zu einer eher blinden Offenheit gegenüber dem Nationalsozialismus.

Lang hält diese Begeisterung nicht an, noch 1938 müssen alle konfessionellen Schulen schließen, der Religionsunterricht wird für unverbindlich erklärt und den Kirchen wird der öffentliche Geldhahn zugedreht (Start der Kirchensteuer). Diese Regelungen führen bei vielen in der evangelischen Kirche zur ersten Ernüchterung, bevor die furchtbare Entwicklung sich ausbreitet und direkt von der Katastrophe des Ersten Weltkrieges in die des Zweiten Weltkrieges führt.

Text: Walter Wöhrer, 2018

| Volkszählung 1900 | Evangelisch A.B. | Römisch Katholisch | Gesamt |

|---|---|---|---|

| Marchtrenk (Ort) | 94 | 765 | |

| Au | 16 | 281 | |

| Kappern | 7 | 168 | |

| Leiten | 25 | 130 | |

| Mitterperwend | 40 | 24 | |

| Niederperwend | 39 | 66 | |

| Oberneufahrn | 28 | 40 | |

| Unterhart | 45 | 125 | |

| Summe | 294 15,5% | 1599 84,5% | 1893 |

| Volkszählung 1910 | 432 17,5% | 2032 82,5% | 2464 |

Ab 1870 war die Gleichberechtigung der Religionen auch in Marchtrenk angekommen. Es war ein mehr oder minder friedliches und respektvolles Miteinander. Marchtrenk war eine eher liberale und keine fanatisierte politische Gemeinde. Die Ortsvertretungen waren durchmischt, Bürgermeister war seit 1894 der evangelische Fabrikant Ernst Becker.

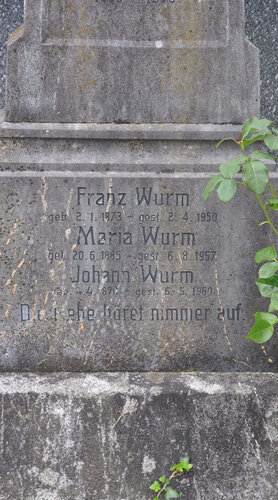

Begräbnisse

Sterben in Marchtrenk - begraben werden im evangelischen Friedhof in Wels. So war die Situation bis 1961. Für die evangelischen Marchtrenker war eine Bestattung am Marchtrenker Pfarrfriedhof nicht möglich. Sogar die kleine Aufbahrungshalle beim Friedhofseingang stand nicht zur Verfügung. Die Toten wurden zu Hause aufgebahrt bis die Überführung zum Begräbnis nach Wels erfolgte. Erst 1929 hat Bürgermeister Scherney durchgesetzt, dass die Evangelischen die katholische Aufbahrungshalle mit verwenden dürfen (die Gemeinde hatte 700 Ziegel für den Ausbau der Aufbahrungshalle in Aussicht gestellt – wenn diese Bedingung erfüllt wird).

Kirchenbesuch

Die Marchtrenker Evangelischen waren überwiegend der Pfarrgemeinde Wels zugehörig. Nördlich des Perwenderbaches gehörten sie zur Pfarre Scharten und östlich der heutigen Bärenstraße zur Pfarre Thening. Die Entfernungen wurden in Gehzeiten gemessen: rund 1,5 Stunden Gehzeit bis zur Kirche, so ergaben sich die Pfarrgrenzen.

Die Marchtrenker absolvierten ihre Kirchgänge – und das meist im wörtlichen Sinne – in Gruppen. Man wusste wo wer dazu stoßen wird und nützte den Kirchweg zum Besprechen und Austauschen von Neuigkeiten. Siegfried Schatzl berichtet sein Vater ist jeden Sonntag, bei jeder Witterung, zu Fuß nach Wels in die Kirche gegangen (vom Salzschneiderhaus in Neufahrn).

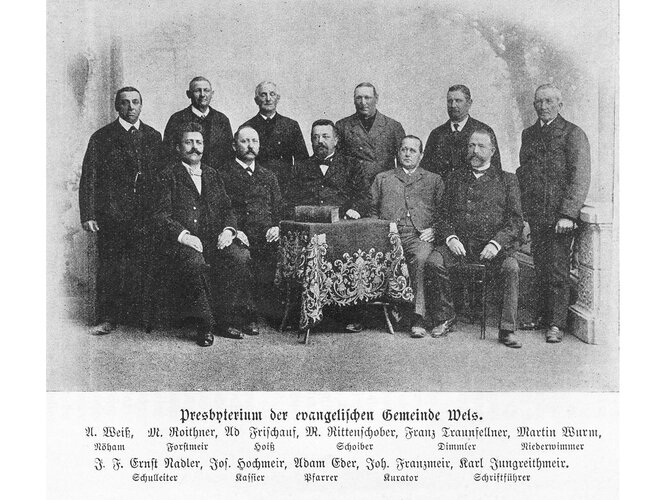

Gemeindevertreter – Presbyter

Evangelische Marchtrenker Bürger waren in den Pfarrgremien in Wels, Scharten und Thening stark engagiert.

Am Beispiel Presbyterium Wels 1902:

- Martin Rittenschober (Schoiber zu Perwend)

- Martin Wurm (Niederwimmer zu Neufahrn).

In der Welser Gemeindevertretung der gleichen Wahlperiode:

- Adam Eder (Privater aus Neufahrn),

- Paul Hausleithner (Privater aus Mitterperwend),

- Franz Jungreithmeir (Wiesleitner zu Neufahrn),

- Josef Niedertremml (Gartner zu Niederperwend),

- Friedrich Haselauer (Lehrer),

- Ernst Becker (Fabrikant)

- Martin Aigner (Oberwimmer zu Neufahrn).

Text: Walter Wöhrer, 2018

Marchtrenk 1900-1938. Ein kleines Dorf in schwerer Zeit - Dokumentation einer Ausstellung des Museumsvereins Marchtrenk - Welser Heide vom 20. bis 28. Oktober 2018 im Full Haus Marchtrenk.