Die Landwirtschaft in unserer Gemeinde war und ist eher klein strukturiert. Bis auf einige größere Grundbesitzer in Perwend wurden die meisten Wirtschaften in den Ortschaften südlich der Bundesstraße (Schafwiesen, Au, Kappern und Leithen) von Kleinbauern oder Häuslleuten bewirtschaftet. Bei den Hofformen gab es Vierkanthöfe aber auch viele Streckhöfe.

Der Boden in der Welser Heide ist sehr steinig und somit waren auch die Ernten dementsprechend. Eine Steigerung der Ernteerträge kam erst durch die Verwendung des Kunstdüngers. Ein alter Marchtrenker berichtete, wenn früher der Grasmäher seine Sense zum Schärfen wetzte, musste er mit seinem Fuß markieren, wo er beim Mähen abgesetzt hatte. Er wollte damit auf humorvolle Weise veranschaulichen, wie wenig Gras früher in der Heide gewachsen ist.

Viele Kleinhäusler hatten nur einige Joch Grund, einige Ziegen, Schweine und wenn es gut ging ein bis zwei Kühe. Diese wurden verwendet um den Pflug oder einen Leiterwagen zu ziehen und Milch für die Familie zu bekommen. Etwas größere Bauern hatten zum Ziehen der Lasten schon ein Ochsengespann oder Pferde. Die kleineren Wirtschaften waren meistens reine Familienbetriebe, wo bei den diversen Arbeiten auch die Kinder mitzuhelfen hatten. Auch waren die Familien oft Großfamilien in denen drei Generationen zusammenlebten. Die Alten lebten dann meist im „Auszugsstübl“, halfen aber bei der Hofarbeit oder der Erziehung der Enkelkinder im Familienverband mit. Hatte ein Bauer Untermieter, so mussten diese bei der Landarbeit mithelfen. Sie durften dafür meist ein kleines Ackerstück als Garten für Gemüse und Kartoffel verwenden. Bei der Getreide- oder Heuernte halfen auch oft die Nachbarn zusammen oder es wurden Taglöhner gedungen.

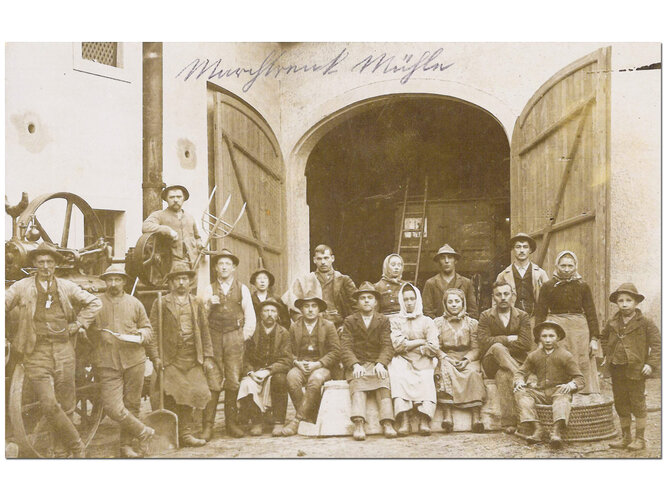

Nur größere Bauern hatten auch Mägde oder Knechte, die dann auch am Hof ihr Quartier hatten. Unter den Dienstboten herrschte meist eine eigene Hierarchie. Der erste Knecht erhielt die täglichen Anweisungen vom Bauern und gab diese dann an die weiteren Knechte und Mägde weiter. Die täglichen Mahlzeiten wurden in manchen Häusern getrennt eingenommen. Die Bauersleute hatten einen eigenen Tisch und die Dienstboten ebenfalls, meist auch in einem anderen Raum. Bei den Dienstboten war es oft üblich, wenn der Großknecht satt war und seinen Löffel weglegte, dann hatten auch alle anderen mit dem Essen aufzuhören! Die Qualität des Essens war in den verschiedenen Häusern oft sehr unterschiedlich.

Bei manchen Bauern war das Essen in Ordnung, es gab aber auch Häuser, wo oft verdorbenes Fleisch oder schlechtes Essen auf den Tisch kam. So kam es oft zu Streitereien zwischen dem Bauern und den Dienstboten. Zu „Mariä Lichtmess“ (2. Februar) war es üblich den Dienstposten zu wechseln. Die Knechte und Mägde erhielten vom Bauern ihren restlichen Lohn und begannen ein neues Dienstverhältnis auf einem anderen Hof.

Ein besonders hartes Leben hatten alte, ausgediente Mägde oder Knechte, denn es gab keine staatliche Pensionsvorsorge. Diese waren oft obdachlos und zogen als sogenannte „Einleger“ von Hof zu Hof. Die Bauern waren von der Gemeinde aus verpflichtet, diese Einleger je nach Größe des Hofes, für einige Tage bis zu vier Wochen aufzunehmen. Sie wurden dann vom Bauern verpflegt und mussten meist im Stroh oder im Stall schlafen. Da es zu dieser Zeit viele kinderreiche Familien gab, war es auch üblich, die Kinder bereits mit zwölf Jahren zu einem Bauern als Stallbuben oder Magd zu schicken – die Familie hatte dadurch einen Esser weniger. Diese Kinder besuchten dann bis zur Beendigung ihrer Schulpflicht nur mehr die Sonntagsschule. Sie arbeiteten und lebten während der Woche bei den Bauern und hatten am Sonntag einige Stunden Unterricht. Im Jahr 1928 wurde ein Lehrgang einer bäuerlichen Fortbildungsschule ins Leben gerufen. An diesem nahmen im ersten Jahr 18 Burschen und 5 Mädchen teil.

In den Dreißigerjahren gab es neben der großen Arbeitslosigkeit auch viele hoch verschuldete Landwirtschaften und so kam es oft in kurzen Zeitabständen zu Besitzerwechseln auf den Höfen. Die Bauernhäuser waren noch durchwegs mit Stroh gedeckt und so gab es häufig Brandkatastrophen welche durch Blitzschlag entstanden aber oft auch gelegt worden sind. So kam es am 17. Juli 1912 in Niederperwend zu einer Brandkatastrophe, bei der die ganze Ortschaft in Flammen aufging. Das Feuer entstand wahrscheinlich durch Brandstiftung.

Die Wirtschaftsform auf den Höfen war meist eine Mischwirtschaft aus Vieh- und Getreidewirtschaft. Als Getreidesorten wurden Roggen, Gerste, Weizen, Hafer und Mais angebaut. Der Schotterboden der Welser Heide war ein sehr guter Boden für Kartoffel. Weiters wurden Kraut, Futterrüben für das Vieh aber auch schon Zuckerrüben angebaut. Am 15. März 1919 bewarb sich die Gemeindevertretung um die Errichtung einer Zuckerfabrik auf dem Gelände des aufgelassenen Gefangenenlagers. Diese Fabrik wurde aber dann in Enns errichtet.

Die Arbeiten wurden fast ausschließlich händisch verrichtet. Die Felder wurden mit dem Ochsen- oder Pferdepflug bearbeitet. Die Heu-, Getreide- oder Kartoffelernte waren noch reine Handarbeit, bei der viele Dienstboten oder Taglöhner gebraucht wurden. Für das Dreschen des Getreides gab es aber schon Dreschmaschinen. Diese zogen meist von Hof zu Hof und wurden mit Dampfmaschinen und später auch mit Benzinmotoren betrieben. Für die Stallarbeit gab es in größeren Höfen ein bis zwei Melker, die aber auch bei der Feldarbeit mitzuarbeiten hatten.

Text: Leo Weber, 2018

Marchtrenk 1900-1938. Ein kleines Dorf in schwerer Zeit - Dokumentation einer Ausstellung des Museumsvereins Marchtrenk - Welser Heide vom 20. bis 28. Oktober 2018 im Full Haus Marchtrenk.