Infrastruktur

1916 machte Bürgermeister Ranzmeier die Mitteilung, „dass die durch das Lager verbauten Gründe vermessen, auf 34.400 Kronen geschätzt und ausbezahlt wurden. Die Kosten des Kriegsgefangenenlagers: 9.000.000 Kronen.“

Eine vertane Chance – Wasserleitung

Die Wiener Wasserleitungs-Baugesellschaft, die die Kanalisation im Lager baute, hatte für den Ort die Errichtung einer Wasserleitung unentgeltlich ausgearbeitet. Der Gemeindeausschuss fühlte sich für eine Stellungnahme nicht kompetent genug. Die Gesamtkosten hätten 29.000 Kronen betragen. Die Hausbesitzer lehnten das Projekt glattweg ab und kamen nicht einmal zu einer Beratung.

1919 wollte man im Gasthaus Katzensteiner (heute Schmid) ein Kino einrichten.

1920 wurde der Wasserturm von der Gemeinde um 200 Kronen erworben.

1925 Aus der Gemeindeschottergrube durfte Schotter nur mehr für Straßenerhaltungszwecke entnommen werden.

1926 wurde das Grundstück um den Wasserturm von der Gemeinde angekauft. Die Landesregierung forderte die Gemeinde auf, einen Ortsregulierungsplan zu erstellen.

1927 Zustimmungserklärung der Gemeinde, dass die Marchtrenker Mühlbäche in das Bundeseigentum übergehen.

1928 wurde beantragt, dass zwei Plakatierungstafeln aufgestellt werden. Die Elektrizitätsgenossenschaft ersuchte die Gemeinde zum Beitritt. Es sollte nur das Versorgungsheim angeschlossen werden. Das Schul- und Gemeindehaus, sowie die Straßenbeleuchtung wurden mit Strom von der Firma Becker versorgt. Es wurde erstmals eine Feuerbeschau durchgeführt. Ebenso wurde eine Konzession zum Betrieb einer Autobuslinie Wels-Marchtrenk erteilt.

1929 suchte das katholische Pfarramt um Geld zum Bau einer Aufbahrungshalle an. Vizebürgermeister Scherney begrüßte die Errichtung, „wenn es sich nicht um einen konfessionellen Bau handelt.“ Besonders für kinderreiche Familien war diese Stätte eine Notwendigkeit, da es oft vorkam, dass größere Familien mit ihren Verstorbenen mehrere Tage in einem Raum bleiben mussten. Die Gemeinde leistete 2.000 Schilling und 8.000 Ziegel. Das Pfarramt musste erklären, „dass diese Halle für alle Mitglieder aller Konfessionen für immerwährende Zeiten benutzt werden darf.“

1931 wurden alle Häuser – auch auf Betreiben der Feuerwehr – mit Hausnummern-Tafeln versehen. Es begann im ehemaligen Kriegsgefangenenlager eine rege Bautätigkeit. „Der Grund war billig und die Leute bauten ihre Häuschen selbst.“

1932 Ankauf einer Kanzleibaracke der Permanganatfabrik von der Landesregierung um 3.300 Schilling. Anzahlung der Gemeinde: 800 Schilling, der Rest in Monatsraten zu 200 Schilling. Die Baracke wurde für mehrere Kleinwohnungen verwendet.

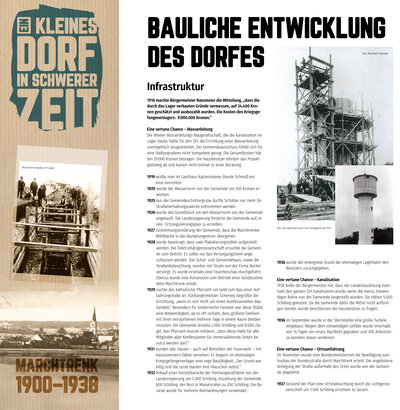

1936 wurde der enteignete Grund der ehemaligen Lagerbahn den Besitzern zurückgegeben.

Eine vertane Chance – Kanalisation

1936 teilte der Bürgermeister mit, dass die Landesbauleitung eventuell den ganzen Ort kanalisieren würde, wenn die hierzu notwendigen Rohre von der Gemeinde beigestellt würden. Sie hätten 5.000 Schilling gekostet. Da die Gemeinde dafür die Mittel nicht aufbringen konnte, wurde beschlossen die Hausbesitzer zu fragen.

1936 Im September wurde in der Sternmühle eine große Turbine eingebaut. Wegen dem notwendigen Gefälle wurde innerhalb von 14 Tagen ein neues Bachbett gegraben und 300 Arbeitslose konnten etwas verdienen.

Eine vertane Chance – Ortsumfahrung

Im November wurde vom Bundesministerium die Bewilligung zum Ausbau der Bundesstraße durch Marchtrenk erteilt. Die angebotene Verlegung der Straße außerhalb des Ortes wurde von der Gemeinde abgelehnt.

1937 bestand der Plan eine Ortsbeleuchtung durch die Lichtgenossenschaft um 1.500 Schilling errichten zu lassen.

Text: Reinhard Gantner, 2018

Marchtrenk 1900-1938. Ein kleines Dorf in schwerer Zeit - Dokumentation einer Ausstellung des Museumsvereins Marchtrenk - Welser Heide vom 20. bis 28. Oktober 2018 im Full Haus Marchtrenk.