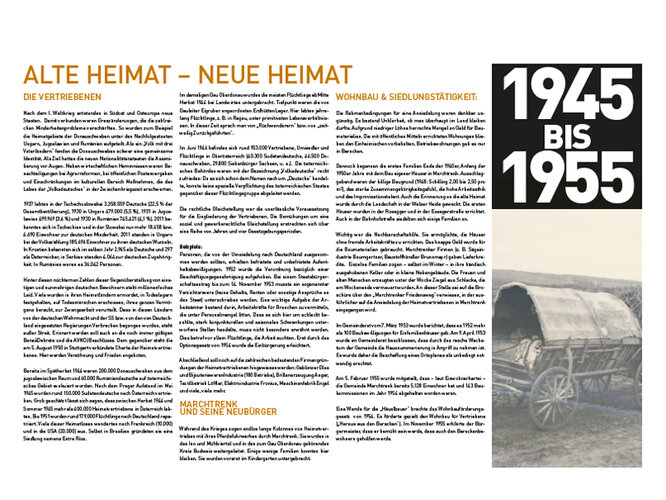

Die Vertriebenen

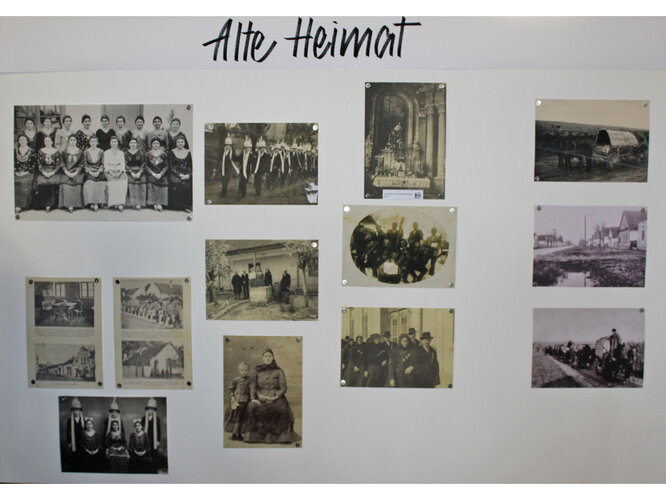

Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden in Südost- und Osteuropa neue Staaten. Damit verbunden waren Grenzänderungen, die die zahlreichen Minderheitenprobleme verschärften. So wurden zum Beispiel die Heimatgebiete der Donauschwaben unter den Nachfolgestaaten Ungarn, Jugoslawien und Rumänien aufgeteilt. Als ein „Volk mit drei Vaterländern“ fanden die Donauschwaben schwer eine gemeinsame Identität. Als Ziel hatten die neuen Nationalitätenstaaten die Assimilierung vor Augen. Neben wirtschaftlichen Hemmnissen waren Benachteiligungen bei Agrarreformen, bei öffentlichen Postenvergaben und Einschränkungen im kulturellen Bereich Maßnahmen, die das Leben der „Volksdeutschen“ in der Zwischenkriegszeit erschwerten.

1937 lebten in der Tschechoslowakei 3.358.559 Deutsche (22,5 % der Gesamtbevölkerung), 1930 in Ungarn 479.000 (5,5 %), 1931 in Jugoslawien 499.969 (3,6 %) und 1930 in Rumänien 745.421 (4,1 %). 2011 bekannten sich in Tschechien und in der Slowakei nur mehr 18.658 bzw. 4.690 Einwohner zur deutschen Minderheit. 2011 standen in Ungarn bei der Volkszählung 185.696 Einwohner zu ihren deutschen Wurzeln. In Kroatien bekannten sich im selben Jahr 2.965 als Deutsche und 297 als Österreicher, in Serbien standen 4.064 zur deutschen Zugehörigkeit. In Rumänien waren es 36.042 Personen.

Hinter diesen nüchternen Zahlen dieser Gegenüberstellung von einstigen und nunmehrigen deutschen Bewohnern steht millionenfaches Leid. Viele wurden in ihren Heimatländern ermordet, in Todeslagern festgehalten, auf Todesmärschen erschossen, ihres ganzen Vermögens beraubt, zur Zwangsarbeit verurteilt. Dass in diesen Ländern von der deutschen Wehrmacht und der SS bzw. von den von Deutschland eingesetzten Regierungen Verbrechen begangen wurden, steht außer Streit. Erinnert werden soll auch an die noch immer gültigen Beneš-Dekrete und die AVNOJ-Beschlüsse. Dem gegenüber steht die am 5. August 1950 in Stuttgart verkündete Charta der Heimatvertriebenen. Hier werden Versöhnung und Frieden angeboten.

Bereits im Spätherbst 1944 waren 200.000 Donauschwaben aus dem jugoslawischen Raum und 60.000 Rumäniendeutsche auf österreichisches Gebiet evakuiert worden. Nach dem Prager Aufstand im Mai 1945 wurden rund 150.000 Sudetendeutsche nach Österreich vertrieben. Grob geschätzt lässt sich sagen, dass zwischen Herbst 1944 und Sommer 1945 mehr als 400.000 Heimatvertriebene in Österreich lebten. Bis 1951 wurden rund 179.000 Flüchtlinge nach Deutschland repatriiert. Viele dieser Heimatlosen wanderten nach Frankreich (10.000) und in die USA (20.000) aus. Selbst in Brasilien gründeten sie eine Siedlung namens Entre Rios.

Im damaligen Gau Oberdonau wurden die meisten Flüchtlinge ab Mitte Herbst 1944 bei Landwirten untergebracht. Tiefpunkt waren die von Gauleiter Eigruber angeordneten Erdhütten-Lager. Hier lebten jahrelang Flüchtlinge, z. B. in Regau, unter primitivsten Lebensverhältnissen. In dieser Zeit sprach man von „Rückwanderern“ bzw. von „zeitweilig Zurückgeführten“.

Im Juni 1946 befinden sich rund 153.000 Vertriebene, Umsiedler und Flüchtlinge in Oberösterreich (40.300 Sudetendeutsche, 46.500 Donauschwaben, 29.800 Siebenbürger Sachsen, u. a.). Die österreichischen Behörden waren mit der Bezeichnung „Volksdeutsche“ recht zufrieden: Da es sich schon dem Namen nach um „Deutsche“ handelte, konnte keine spezielle Verpflichtung des österreichischen Staates gegenüber dieser Flüchtlingsgruppe abgeleitet werden.

Die rechtliche Gleichstellung war die unerlässliche Voraussetzung für die Eingliederung der Vertriebenen. Die Bemühungen um eine sozial- und gewerberechtliche Gleichstellung erstreckten sich über eine Reihe von Jahren und vier Gesetzgebungsperioden.

Beispiele:

Personen, die von der Umsiedelung nach Deutschland ausgenommen werden sollten, erhielten befristete und unbefristete Aufenthaltsbewilligungen. 1952 wurde die Verordnung bezüglich einer Beschäftigungsgenehmigung aufgehoben. Bei einem Staatsbürgerschaftsantrag bis zum 14. November 1953 musste ein sogenannter Verzichtsrevers (keine Gehalts-, Renten- oder sonstige Ansprüche an den Staat) unterschrieben werden. Eine wichtige Aufgabe der Arbeitsämter bestand darin, Arbeitskräfte für Branchen zu vermitteln, die unter Personalmangel litten. Dass es sich hier um schlecht bezahlte, starken konjunkturellen und saisonalen Schwankungen unterworfene Stellen handelte, muss nicht besonders erwähnt werden. Dies betraf vor allem Flüchtlinge, die Arbeit suchten. Erst durch das Optionsgesetz von 1954 wurde die Einbürgerung erleichtert.

Abschließend soll noch auf die zahlreichen bedeutenden Firmengründungen der Heimatvertriebenen hingewiesen werden: Gablonzer Glas- und Bijouteriewaren-Industrie (180 Betriebe), Brillenerzeugung Anger, Textilbetrieb Löffler, Elektroindustrie Fronius, Maschinenfabrik Engel und viele, viele mehr.

Marchtrenk und seine Neubürger

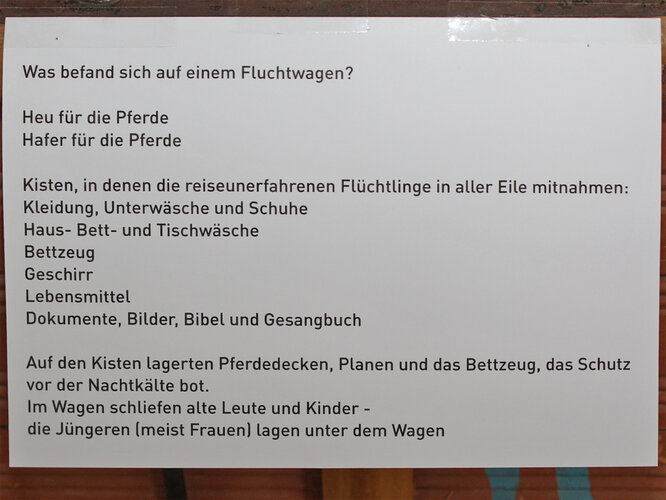

Während des Krieges zogen endlos lange Kolonnen von Heimatvertrieben mit ihren Pferdefuhrwerken durch Marchtrenk. Sie wurden in das Inn und Mühlviertel und in den zum Gau Oberdonau gehörenden Kreis Budweis weitergeleitet. Einige wenige Familien konnten hier bleiben. Sie wurden vorerst im Kindergarten untergebracht.

Wohnbau und Siedlungstätigkeit

Die Rahmenbedingungen für eine Ansiedelung waren denkbar ungünstig. Es bestand Unklarheit, ob man überhaupt im Land bleiben durfte. Aufgrund niedriger Löhne herrschte Mangel an Geld für Baumaterialien. Die mit öffentlichen Mitteln errichteten Wohnungen blieben den Einheimischen vorbehalten. Betriebswohnungen gab es nur in Baracken.

Dennoch begannen die ersten Familien Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre mit dem Bau eigener Häuser in Marchtrenk. Ausschlaggebend waren der billige Baugrund (1948: Schilling 2,00 bis 2,50 pro m²), das starke Zusammengehörigkeitsgefühl, die hohe Arbeitsethik und das Improvisationstalent. Auch die Erinnerung an die alte Heimat wurde durch die Landschaft in der Welser Heide geweckt. Die ersten Häuser wurden in der Rosegger- und in der Essegerstraße errichtet. Auch in der Bahnhofstraße siedelten sich einige Familien an.

Wichtig war die Nachbarschaftshilfe. Sie ermöglichte, die Häuser ohne fremde Arbeitskräfte zu errichten. Das knappe Geld wurde für die Baumaterialien gebraucht. Marchtrenker Firmen (z. B. Sägeindustrie Baumgartner, Baustoffhändler Brunnmayr) gaben Lieferkredite. Einzelne Familien zogen – selbst im Winter – in ihre händisch ausgehobenen Keller oder in kleine Nebengebäude. Die Frauen und alten Menschen erzeugten unter der Woche Ziegel aus Schlacke, die am Wochenende vermauert wurden. An dieser Stelle sei auf die Broschüre über den „Marchtrenker Friedensweg“ verwiesen, in der ausführlicher auf die Ansiedelung der Heimatvertriebenen in Marchtrenk eingegangen wird.

Im Gemeinderat vom 7. März 1953 wurde berichtet, dass es 1952 mehr als 100 Baubewilligungen für Einfamilienhäuser gab. Am 9. April 1953 wurde im Gemeinderat beschlossen, dass durch das rasche Wachstum der Gemeinde die Hausnummerierung in Angriff zu nehmen ist. Es wurde daher die Beschaffung eines Ortsplanes als unbedingt notwendig erachtet.

Am 5. Februar 1955 wurde mitgeteilt, dass – laut Einwohnerkartei – die Gemeinde Marchtrenk bereits 5.128 Einwohner hat und 143 Baukommissionen im Jahr 1954 abgehalten worden waren.

Eine Wende für die „Häuslbauer“ brachte das Wohnbauförderungsgesetz von 1954. Es förderte gezielt den Wohnbau für Vertriebene („Heraus aus den Baracken“). Im November 1955 erklärte der Bürgermeister, dass er bemüht sein werde, dass auch den Barackenbewohnern geholfen werde.

Autor: Reinhard Gantner, 2015

Nach dem Krieg. Marchtrenk 1945-1955. Eine Dokumentation zur Ausstellung des Museumsvereins Marchtrenk - Welser Heide vom 11. bis 15. September 2015 im Volkshaus Marchtrenk.