Ortsentwicklung

„… Dort, wo die Lerche singt und wo die Sense klingt,

wo weit verstreut die kleinen Häuserln stehn, ...dort ist, so lang ich denk,

mein Heimatort Marchtrenk, das Nesterl auf der Welser Heid.

Marchtrenk, das Dörflein im Heideland, das Schicksal hat uns an dich gebannt,

bist du auch unscheinbar und klein…“

Auszug aus dem „Marchtrenklied“ (Text: Fritz Sadleder, Musik: Hans Becker)

Das Lied wurde in den 1930er oder 1940er Jahren geschrieben – genau lässt es sich nicht datieren. Wenn wir das heutige Marchtrenk betrachten, fällt es uns schwer zu glauben, dass Marchtrenk zum Kriegsende so war, wie im Lied beschrieben. Erst in Gesprächen mit älteren Menschen wird uns bewusst, dass Marchtrenk zwischen 1945 und 1955 nur ein langgezogenes Straßendorf war.

Anhand der Gemeinderatsprotokolle soll auf die öffentlichen Baulichkeiten und auf die – kaum vorhandene – Infrastruktur eingegangen werden.

Gemeindehaus

Im Dezember 1945 erklärte der Bürgermeister, dass alles daran gesetzt werden müsse, dass ein neues Gemeindehaus errichtet werde. Im Juli 1946 wurde die Firma Zechmeister mit einer Planskizze beauftragt. Vermutlich auf Grund des sehr knapp vorhandenen Baumaterials wurden erst im Februar 1949 die Planungsarbeiten an den Welser Architekt Veit übertragen. Am 23. Juli 1950 war die Eröffnungsfeier für das im Heimatstil der 1940er Jahre errichtete Amt. Die Kosten betrugen 680.000 Schilling und mussten zur Gänze von der Gemeinde aufgebracht werden. Die ehemalige Gemeindekanzlei (Haus Nummer 40, später Linzer Straße 7) wurde für die Schule das Lehrmittelzimmer. In den zweiten Kanzleiraum zog die Raiffeisenkasse ein.

Ortsplanung

Im Januar 1947 wurde auf Drängen der Landesbaudirektion die Ortsplanung beschlossen. Zwei sozialistische Gemeinderäte betonten jedoch, dass auf die Arbeiterschaft Rücksicht genommen werden müsse und auch Kleinsiedelungen zu schaffen seien. Im Jänner 1948 übergab der Welser Architekt Veit der Gemeinde den Flächenwidmungsplan. Der Bauer Adam A. erhob Einspruch, da er von seinen 60 Joch Landwirtschaftsgrund 13 Joch verlieren sollte. Dieser Einspruch wurde einstimmig abgelehnt.

Straßenbau

1948 wurde die zwischen zwei Gebäuden der Sternmühle hindurch führende Straße nach Weißkirchen auf Kosten der Firma Köllerer verlegt. Die Firma zahlte auch die Brücke über den Mühlbach.

In der Gemeinderatssitzung vom 4. Oktober 1947 wurde die Landesregierung ersucht, die Bahnhofstraße und die Ufermannstraße mit einem staubfreien Belag zu versehen, da die große Staubplage kaum mehr tragbar sei und gesundheitsschädlich wirke. Tatsächlich geschah dies erst 1950.

Gemeinderat R. erklärte im November 1955:

„Die Schaffung von drei Bauparzellen ist nicht mit der geplanten Umfahrungsstraße in Zusammenhang zu bringen, da diese sich weit davon entfernt befindet. Vermutlich wird diese Umfahrungsstraße nie gebaut werden, weil die Reichsautobahn (so wörtlich) einen Großteil des Verkehrs von Marchtrenk wegnehmen wird.“ Welch falsche Prophezeiung!

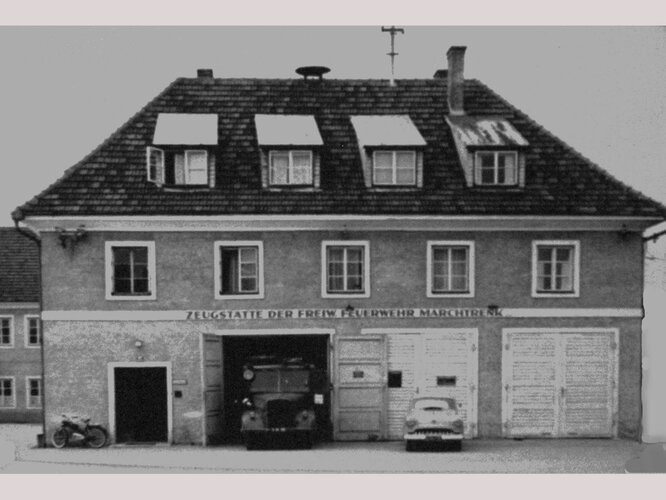

Feuerwehrzeugstätte

Der Baubeschluss für ein Feuerwehrgebäude wurde am 9. September 1948 gefasst. Mit ein Grund war, dass die Feuerwehrgeräte bis dahin verstreut aufbewahrt worden waren. 1947 wurde vorgeschlagen, dass die Feuerwehr im Schulhof der Volksschule gebaut wird. Letztlich entschied sich der Gemeinderat für den Platz neben dem Gemeindeamt.

Am 15. August 1949 erfolgte die Einweihung. Die Kosten beliefen sich auf 294.000 Schilling. Neu war eine Sirene auf dem Dach – somit wussten die Feuerwehrleute und die Marchtrenker immer, wenn es im Ort brannte. Für die Feuerwehr Kappern wurde 1952 ein Schlauchturm um 1.000 Schilling errichtet.

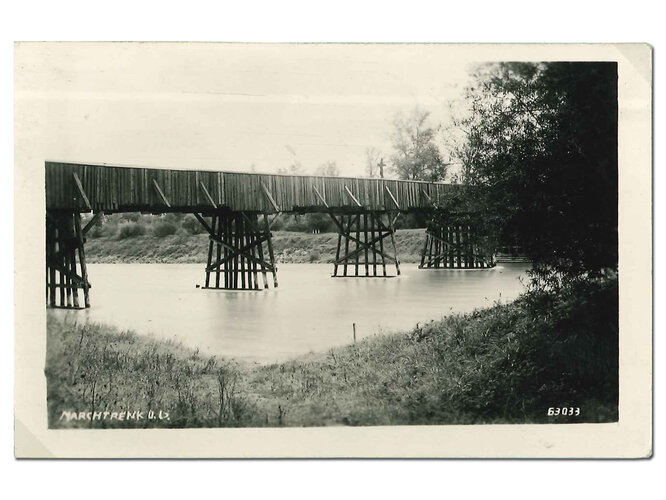

Traunbrücke

Die 1893 auf Initiative des Bürgermeisters Ernst Becker aus privaten Mitteln errichtete Holzbrücke über die Traun wurde 1920 an das Land Oberösterreich übertragen. Am 5. oder 6. Mai 1945 wurden von der Deutschen Arbeitsfront (D.A.F.) zwei Brückenspangen gesprengt. Im Herbst 1945 war die Brücke wieder befahrbar. Am 24. Mai 1949 wurde die Brücke durch ein gewaltiges Hochwasser so stark beschädigt, dass sie für Fahrzeuge nicht mehr passierbar war. Fußgänger durften sie auf eigene Gefahr betreten.

Am 5. August 1950 teilte der Bürgermeister mit, dass die Gemeinde Marchtrenk, laut Landesregierung, zu den Errichtungskosten von 200.000 Schilling 60 Prozent, die Gemeinde Weißkirchen 40 Prozent zu zahlen hätten. (Dies bezieht sich nur auf den Anteil der beiden Gemeinden. Einen viel größeren Betrag zahlte – da es sich um eine Landesstraße handelte – das Land Oberösterreich). Er bemerkte, dass diese Brücke von größerer Bedeutung für Weißkirchen sei und er daher nicht einsehe, dass Marchtrenk einen größeren Beitrag leisten solle. Die oberösterreichische Landesregierung aber beharrte auf ihrem Vorschlag.

Am 17. August 1952 wurde die neue Traunbrücke dem Verkehr übergeben. Am Brückenkopf wurde die Statue des Hl. Florian aufgestellt. Die Baukosten sollen insgesamt drei Millionen Schilling betragen haben. Für die Kosten der Feier bezahlte Marchtrenk 500 Schilling, Weißkirchen 400 Schilling. Die alte Holzbrücke wurde 1953 abgerissen.

Kanalisation

Vizebürgermeister Kollmann sagte in der Gemeinderatssitzung im Oktober 1954, dass eine Kanalisation bzw. Errichtung einer Wasserleitung in Marchtrenk nicht vordringlich erscheine, da im Stadtgebiet von Wels der größte Teil der Stadt ohne Wasserleitung und Kanalisation sei.

Schulbau

Im Juni 1950 kaufte die Gemeinde zwei Grundstücke für den Bau einer Volksschule. Das Areal erwies sich als unzweckmäßig, erneut musste um 35.000 Schilling ein Baugrund gekauft werden. Im Dezember 1950 erfolgte der Beschluss, eine Knaben und eine Mädchenschule mit einer Turnhalle und einer Schulwartwohnung zu errichten, die heutige GV 1. Mit dem Bau der Knaben-Volksschule wurde im April 1950 begonnen. Am 7. September 1952 wurde sie eingeweiht. Der zweite Trakt, jener für Mädchen, wurde erst zwei Jahre später fertiggestellt. Der Bau der Turnhalle musste wegen der geplanten Hauptschule verschoben werden.

Im März 1953 wurde die Errichtung einer Hauptschule beschlossen. In der Knaben-Volksschule waren seit September 1952 zwei provisorische Hauptschulklassen geführt worden. Dies war dringlich geworden, da wegen Raummangels in Wels keine Schüler aus fremden Gemeinden mehr aufgenommen wurden. Circa 130 Kinder aus Marchtrenk besuchten die 2. bis 4. Klasse Hauptschule in Wels. Die Gemeinde Marchtrenk musste 40.000 Schilling an Gastschulbeiträgen zahlen. Ein Abflauen des großen Zuzugs war nicht zu erwarten. Am 25. April 1955 wurde mit dem Bau der Hauptschule begonnen. Im August war der Schulsportplatz fertig. Im September 1955 teilte der Bürgermeister mit, dass wider Erwarten die Zentralraiffeisenkasse Linz die Bewilligung eines Darlehens über 400.000 Schilling abgelehnt habe. Auch andere Kreditinstitute weigerten sich, die Arbeiterbank gewährte schließlich das Darlehen.

Billiger Grund für die Gemeinde

Im Februar 1954 bot Maria Haberfellner der Gemeinde ihre Liegenschaft, Marchtrenk Nr. 92, zu unglaublich günstigen Konditionen an. Die Gründe wurden für den Bau der Hauptschule, für den Kommunalfriedhof und für den Sportplatz genutzt. Zum Anwesen gehörte auch etwas Wald. Das denkmalwürdige Bauernhaus (Strohdeckung, Rauchkuchl etc.) wurde abgerissen.

Kriegerdenkmal

Am 6. Juni 1953 teilte der Bürgermeister mit, dass der Kriegsopferverband (K. O. V.) Hauptinteressent für das geplante Kriegerdenkmal sei. Als Obmann wurde Gemeinderat Rathmoser gewählt. Am 2. Oktober 1955 wurde das Denkmal feierlich enthüllt.

Autor: Reinhard Gantner, 2015

Nach dem Krieg. Marchtrenk 1945-1955. Eine Dokumentation zur Ausstellung des Museumsvereins Marchtrenk - Welser Heide vom 11. bis 15. September 2015 im Volkshaus Marchtrenk.