(Ami, give chocolate and chewing gum)

Jahre der Besatzung - Zwischen Befreiung und Freiheit

Von 1945 bis 1955 war Oberösterreich südlich der Donau Teil der amerikanischen Besatzungszone. Im Sommer und Herbst 1945 übte die amerikanische Militärregierung die Kontrolle im Land aus. Der beginnende Kalte Krieg verbesserte sehr rasch die Beziehungen zwischen der Besatzungsmacht und der Bevölkerung.

Nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht verdoppelte sich die Bevölkerungszahl in Oberösterreich auf ungefähr 1,7 Millionen. (Heute sind es 1,44 Millionen). Schätzungsweise 600.000, nach anderen Angaben 800.000 bis 900.000 landfremde Personen lebten in Oberösterreich. Es waren dies 500.000 kriegsgefangene Wehrmachtssoldaten, sowie Soldaten verbündeter Länder (unter anderem 180.000 Ungarn), entlassene Zwangsarbeiter, die in der Landwirtschaft und in der Kriegsindustrie beschäftigt waren, KZ-Häftlinge, Flüchtlinge und viele Heimatvertriebene.

Durch die vielen Fliegerangriffe gab es – hauptsächlich in Linz, Wels und Attnang Puchheim – Zerstörungen in großem Umfang. Nur durch zahlreiche Barackenlager war das Wohnungsproblem zu lösen. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln war zunächst chaotisch. In den Städten herrschte Hunger. Der Mangel an Heizmaterial und das Fehlen von Strom und Gas bereiteten große Sorgen. Dazu kam ein Mangel an Medikamenten, Bekleidung und vielem mehr. Durch die Ausgabe von Lebensmittelkarten wurde vorerst Abhilfe geschaffen.

Wirtschaftliche Hilfe

Die Amerikaner stellten Armeefahrzeuge zum Transport von Lebensmitteln bereit. Es wurden Wohlfahrtseinrichtungen geschaffen, unter anderem "Gemeinschaftsküchen" in Linz. In vielen Gemeinden gab es Schulausspeisungen.

1946 begann die UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) mit Wirtschaftshilfe. Auch der Kampf gegen den Schleich- und Schwarzhandel wurde aufgenommen.

Der große wirtschaftliche Aufschwung wurde durch Mittel aus dem "Marshallplan" (European Recovery Program – ERP) eingeleitet. Die Menschen hatten wieder Arbeit und konnten sich mehr kaufen.

Die Amerikaner in Marchtrenk

Auch hier gibt es kaum Quellen. Es sind Zeitzeugen und die Welser Zeitung, die die Basis für unser Wissen bilden. Wir haben bisher nur ein Foto von US Soldaten in Marchtrenk gefunden. Fast jedes Marchtrenker Kind kannte den Spruch „Ami, give chocolate and chewing gum“. Dieser Bitte wurde praktisch immer entsprochen, berichten damals junge Marchtrenker.

In Marchtrenk gab es keine länger stationierten Soldaten. Die meisten waren in Kasernen in Wels und Hörsching untergebracht. Im Kaffeehaus Dialer in der Linzer Straße trafen sich die amerikanischen Soldaten mit heimischen „Fräuleins“. Später lebten amerikanische Soldaten mit ihren Lebensgefährtinnen in Marchtrenk, heirateten und nahmen ihre Ehefrauen mit in die USA.

Die eingesetzte Verwaltungsbehörde (Bürgermeister Frint und die Beiräte) waren nur ausführende Organe der Besatzungsmacht. Ehemalige Nazis wurden zum Arbeitseinsatz (Grabungsarbeiten, Reinigung der stark verschmutzten Volksschule etc.) verpflichtet.

Im Winter 1945/46 führten die Amerikaner Schulausspeisungen durch. Zu essen gab es meist eine warme Suppe. Eine Mahlzeit kostete 50 Groschen. Bis April 1946 wurden 22.154 Portionen ausgegeben.

Am 1. August 1946 teilte der Bürgermeister mit, dass auf Wunsch der oberösterreichischen Landesregierung General W. Mark Clark zum Ehrenbürger von Marchtrenk ernannt werden solle. Dies wurde einstimmig beschlossen.

Der neue Bürgermeister Josef Scherney (SPÖ) verlas am 21. September 1946 in der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung einen Erlass der Bezirkshauptmannschaft Wels bezüglich der Entfernung von ehemaligen Funktionären der NSDAP aus der Wirtschaft. Es handelte sich in Marchtrenk um 19 Personen. Es wurden Betriebsschließungen, Geschäftssperren, Entlassungen und die Bestellung von Verwaltern beschlossen.

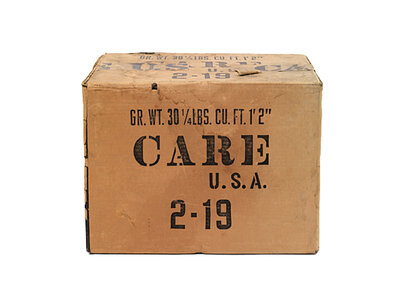

Am 20. Dezember 1947 wurden alle 527 Schulkinder bei einer Weihnachtsfeier von den Amerikanern reich mit Süßigkeiten, Kleidungsstücken und Spielsachen beschenkt. Auch Erwachsene und vor allem kinderreiche Familien erhielten aus Amerika sogenannte CARE-Pakete. Besonders an den orangefarbigen Käse erinnern sich viele.

Am 14. Juni 1948 teilte der Bürgermeister mit, dass eine amerikanische Ingenieurkompanie beabsichtige, einen Verein „Gute Nachbarn“ zu gründen und kostenlos eine Baracke aufzustellen. Diese stand hinter dem heutigen Gemeindeamt. Ziel und Zweck des Vereins war es, den Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeit zu bieten.

Am 9. April 1953 wurde im Gemeinderat mitgeteilt, dass der Verein keine Zuwendungen mehr erhalte und daher der Betrieb eingestellt werden müsse. Die Inneneinrichtung erhielt die Hauptschule, die Baracke wurde den drei Sportvereinen übergeben.

1951 wurden in Schafwiesen sowie Unter- und Oberhart mehr als 140.000 Baumsetzlinge für einen Mischwald gepflanzt. Dieses Gebiet hatte durch den Abwurf von 3.000 Splitterbomben großen Schaden genommen.

1954 fuhr ein amerikanischer Wagen durch die Geschäftstüre der Firma Fahrrad-Petz. Immer wieder kam es auf der Bundesstraße zu Unfällen, in die auch amerikanische Soldaten verwickelt waren.

1951 kam ein ERP-Wanderkino und zeigte Filme über amerikanische Hilfsprogramme in verschiedenen Ländern. „Hollywood goes Marchtrenk“: Am 3. Dezember 1954 war die Eröffnung des neuen, von der SPÖ finanzierten Kinos in der Linzer Straße. Der erste Film war „Schloss Hubertus“.

Autor: Reinhard Gantner, 2015

Nach dem Krieg. Marchtrenk 1945-1955. Eine Dokumentation zur Ausstellung des Museumsvereins Marchtrenk - Welser Heide vom 11. bis 15. September 2015 im Volkshaus Marchtrenk.