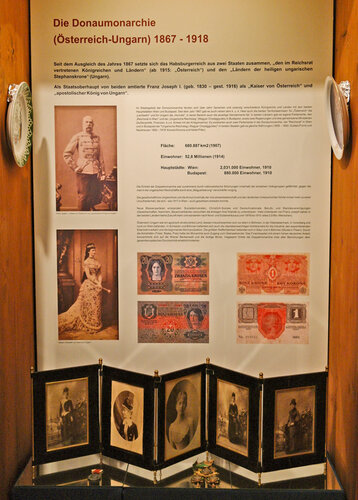

Österreich-Ungarn 1867 – 1918

Seit dem Ausgleich des Jahres 1867 setzte sich das Habsburgerreich aus zwei Staaten zusammen, den "im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern" (ab 1915: "Österreich") und den "Ländern der heiligen ungarischen Stephanskrone" (Ungarn). Als Staatsoberhaupt von beiden amtierte Franz Joseph I. (geb. 1830 – gest. 1916) als "Kaiser von Österreich" und "apostolischer König von Ungarn".

'Im Staatsgebiet der Donaumonarchie fanden sich über zehn Sprachen und zwanzig verschiedene Königreiche und Länder mit den beiden Hauptstädten Wien und Budapest. Seit dem Jahr 1867 gab es neben dem k. u. k. Heer auch die beiden Territorialarmeen: für "Österreich" die "Landwehr" und für Ungarn die "Honvéd", in deren Bereich auch die jeweilige Gendarmerie fiel. In beiden Ländern gab es eigene Parlamente, den "Reichsrat in Wien" und der "Ungarische Reichstag" (Magyar Orzeággyulés) in Budapest, sowie zwei Regierungen und drei gemeinsame Ministerien (Außenpolitik, Finanzen, k.u.k. Armee mit der Kriegsmarine). Es existierten auch zwei Parlamente in der Donaumonarchie, der "Reichsrat" in Wien und in Budapest der "Ungarische Reichstag ( Magyar Országgyûlés)". In beiden Staaten gab es gleiche Währungen (1858 – 1892: Gulden/Forint und Neukreuzer, 1892 – 1918: Kronen/Korona und Heller/Filler).

Fläche: 680.887 km² (1907)

Einwohner: 52,8 Millionen (1914)

Hauptstädte:

- Wien: 2,031.000 Einwohner, 1910

- Budapest: 880.000 Einwohner, 1910

Die Einheit der Doppelmonarchie war zunehmend durch nationalistische Strömungen innerhalb der einzelnen Volksgruppen gefährdet, gegen die man in der ungarischen Reichshälfte durch eine „Magyarisierung“ viel schärfer vorging.

Die gesellschaftliche Ungleichheit und die Armut innerhalb der Industriearbeiterschaft und den ländlichen Unterschichten führte immer mehr zu einer Unzufriedenheit, die sich – wie 1911 in Wien – auch gewaltsam entladen konnte.

Neue Massenparteien entstanden: Sozialdemokraten, Christlich-Soziale und Deutschnationale. Berufs- und Standesvereinigungen (Gewerkschaften, Kammern, Bauernverbände) versuchten die Anliegen ihrer Klientel zu unterstützen. Viele Untertanen von Franz Joseph sahen in den beiden Ländern keine Zukunft mehr und wanderten nach Nord- und Südamerika aus (von 1876 bis 1910: etwa 3,5 Mio. Menschen).

Österreich-Ungarn war ein agrarisch strukturiertes Land, dessen Industriezentren sich vor allem in Böhmen, in der Obersteiermark, in Vorarlberg und rund um Wien befanden. In Schlesien und Böhmen befanden sich auch die überlebenswichtigen Kohlereviere für die Industrie, den expandierenden Eisenbahnverkehr und die beginnende Stromproduktion. Die größten Waffenfabriken befanden sich in Steyr und in Böhmen (Skoda in Pilsen). Durch die Adriahäfen (Triest, Rijeka, Pola) hatte die Monarchie auch Zugang zum Überseehandel. Das Finanzkapital (mit einem hohen deutschen Anteil) konzentrierte sich auf die Wiener Bankenwelt und die dortige Börse. Insgesamt hinkte die Doppelmonarchie trotz aller Bemühungen dem gesamteuropäischen Durchschnitt erheblich hinterher.

Autoren: Adolf Brunnthaler, Martin Prieschl, 2014

Weyer und der Große Krieg - Dokumentation zur Ausstellung im Ennsmuseum Weyer in den Jahren 2014 und 2015.