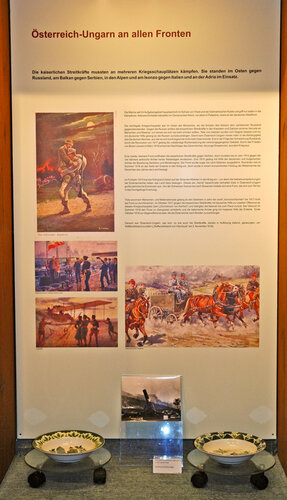

Die kaiserlichen Streitkräfte mussten an mehreren Kriegsschauplätzen kämpfen. Sie standen im Osten gegen Russland, am Balkan gegen Serbien, in den Alpen und am Isonzo gegen Italien und an der Adria im Einsatz.

Die Marine sah ihr Aufgabengebiet hauptsächlich im Schutz von Triest und der Dalmatinischen Küste und griff nur selten in die Kämpfe ein. Kleinere Einheiten kämpften im Osmanischen Reich, vor allem in Palästina, sowie an der deutschen Westfront.

Der wichtigste Kriegsschauplatz war im Osten der Monarchie, wo die Armeen des Kaisers dem zaristischen Russland gegenüberstanden. Gegen die Russen erlitten die kaiserlichen Streitkräfte in den Karpaten und Galizien enorme Verluste an Menschen und Material, von denen sie sich nie mehr erholen sollten. Teile von Galizien wurden vom Gegner besetzt und nur mit deutscher Hilfe gelang es die Russen zurückzudrängen. Damit kam Österreich-Ungarn immer mehr in Abhängigkeit des Deutschen Reiches, aus der es sich bis Kriegsende nicht mehr lösen konnte. Erst in der Folge der Schwächung Russlands durch die Revolution von 1917 gelang die vollständige Rückeroberung der verlorengegangenen Gebiete. Durch den Frieden von Brest-Litowsk im März 1918 schied der Nachfolger des Zarenreiches, die junge Sowjetunion, aus dem Krieg aus.

Eine zweite kleinere Front eröffneten die kaiserlichen Streitkräfte gegen Serbien, doch mussten sie im Jahr 1914 gegen die viel kleinere serbische Armee herbe Niederlagen einstecken. Erst 1915 gelang mit Hilfe der deutschen und bulgarischen Armee die Besetzung Serbiens und Montenegros. Die Front wurde sogar bis nach Albanien ausgedehnt. Rumänien trat im Sommer 1916 an der Seite der Entente in den Krieg ein, doch wurde in einem konzentrierten Feldzug der Mittelmächte bis Dezember des Jahres das Land besiegt.

Im Frühjahr 1915 trat das Königreich Italien auf der Seite der Alliierten in den Krieg ein – vor allem die Gebietsversprechungen der Ententemächte hatten das Land dazu bewogen. Dieses als „Verrat“ bezeichnete Verhalten löste in Österreich-Ungarn große patriotische Emotionen aus. Von der Schweizer Grenze bis nach Slowenien bildete sich eine Front, die sich zum Teil bis in das Hochgebirge hineinzog.

Trotz enormem Menschen- und Materialeinsatz gelang es den Italienern in zehn der zwölf "Isonzoschlachten" bis 1917 nicht die Front zu durchbrechen. Im Oktober 1917 gingen die kaiserlichen Streitkräfte mit deutscher Hilfe zur zweiten Offensive an diesem Kriegsschauplatz über ("Durchbruch von Karfreit") und drängten die Italiener bis zum Piave zurück. Der Versuch im Sommer 1918 den Fluss zu überqueren scheiterte und die italienische Armee ging mit massiver Hilfe der Entente Ende Oktober 1918 zur Gegenoffensive über, die die Österreicher nach Norden zurückdrängte.

Danach war Österreich-Ungarn, das sich, so wie auch die Streitkräfte, bereits in Auflösung befand, gezwungen, um Waffenstillstand zu bitten ("Waffenstillstand von Villa Giusti" am 3. November 1918).

Autoren: Adolf Brunnthaler, Martin Prieschl, 2014

Weyer und der Große Krieg - Dokumentation zur Ausstellung im Ennsmuseum Weyer in den Jahren 2014 und 2015.