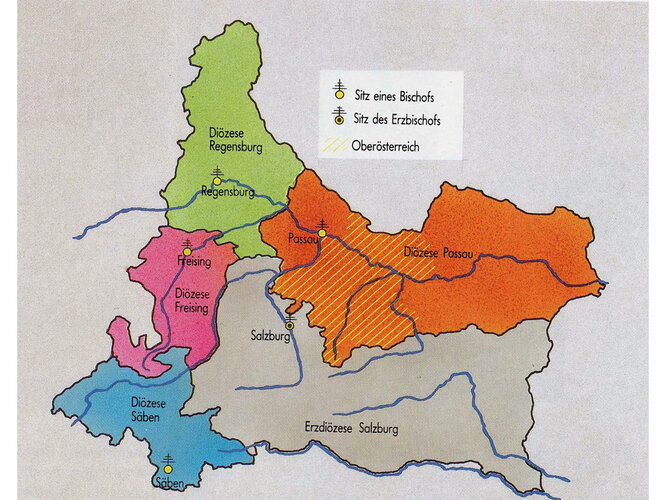

Die Reorganisation der baierischen Kirche mit den Bistümern Regensburg, Freising, Salzburg und Passau (zu dieser Diözese sollte das Gebiet von Oberösterreich gut 1000 Jahre gehören) wird dem hl. Bonifatius (+ 754) zugeschrieben.

Klöstergründungen

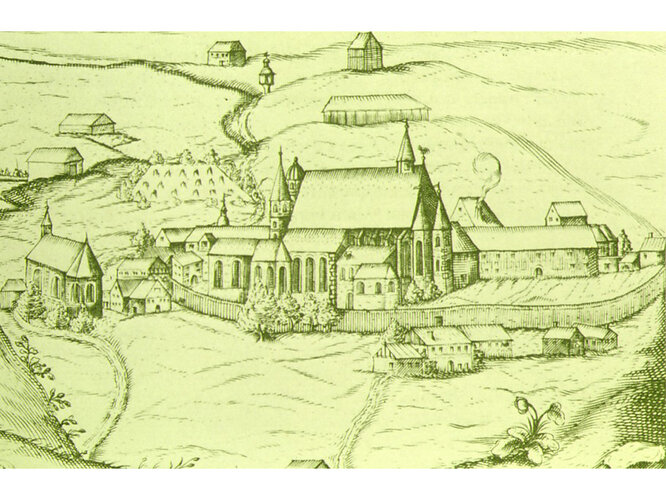

Die bedeutsamen Klöster Mondsee (gegründet 748) sowie Mattsee und Kremsmünster (gegründet 777) wurden vom baierischen Herzogshaus der Agilolfinger gestiftet. Mondsee zählte zu den ältesten Klöstern Österreichs, die ersten Mönche kamen – so die Klostertradition – aus Montecassino.

Im Stift Kremsmünster werden Kunstwerke von europäischem Rang gezeigt, die auf den Stifter Herzog Tassilo zurückgehen: Der Tassilokelch, traditionell als „Hochzeitskelch“ von Herzog Tassilo und der langobardischen Königstochter Luitbirg bezeichnet, der Tassiloleuchter, ein ehemaliges Szepter des Herzogs sowie der Codex millenarius aus der Zeit um 800.

Die Mönche, die in all diesen Klöstern wirkten, gehörten dem Benediktinerorden an. Dieser geht auf den hl. Benedikt von Nursia zurück, der im 6. Jahrhundert im Kloster Montecassiono (südlich von Rom) eine Ordensregel verfasst hatte.

Grundherrschaften

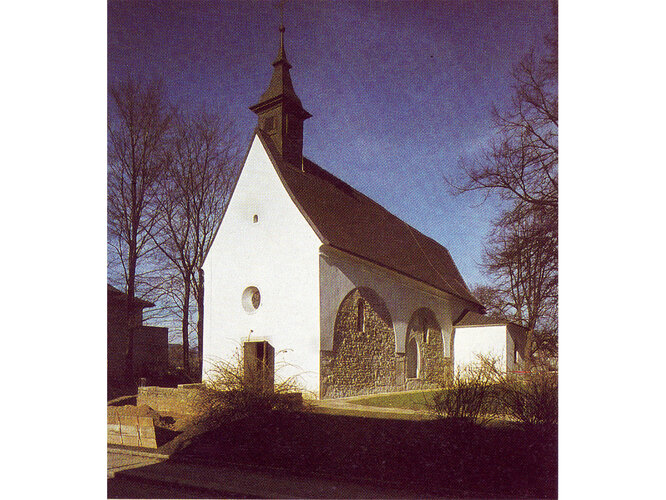

Die Errichtung von Gotteshäusern als Stützpunkte der Seelsorge verdanken wir zum Großteil der Initiative vermögender Laien. Diese Kirchen standen im Eigentum und auf dem Boden der Grundherren, die auch für die Versorgung des Priesters aufkamen.

Die prominente Eigenkirche des baierischen Herzogs (später Karls des Großen) in Linz, die Martinskirche, wird 799 erstmals erwähnt.

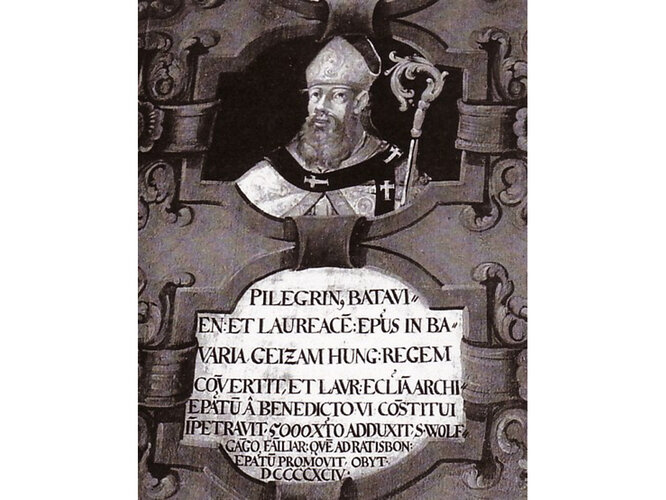

Bischof Pilgrim

Das kirchliche Aufbauwerk des 8. und 9. Jahrhunderts war durch die Ungarneinfälle in seinem Bestand gefährdet. Erst nach dem Sieg Otto des Großen über die Ungarn (10. August 955, Lechfeld) konnte an den Neuaufbau von Land und Kirche geschritten werden. Der Passauer Bischof Pilgrim (971–991) nutzte die ihm gegebene Chance zur Festigung kirchlicher Ansprüche, wie etwa Synoden, und betrieb erfolgreich die Missionierung der Ungarn.

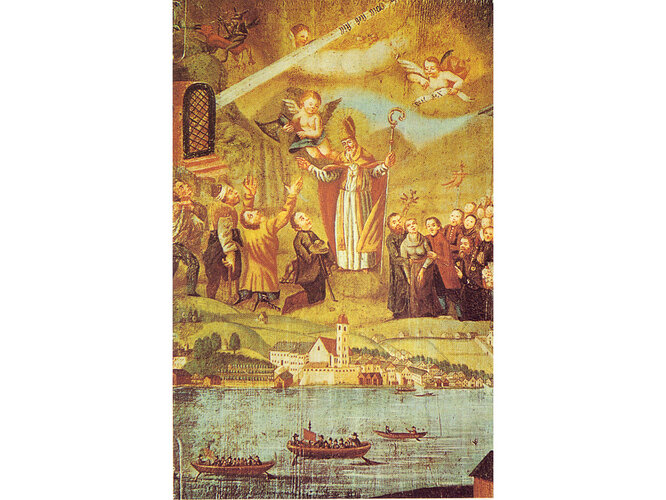

Hl. Wolfgang

In die Amtszeit Bischof Pilgrims fällt auch das Wirken des hl. Wolfgang († 994), der durch sein Reformwerk das Mondseeland nachhaltig kirchlich gestaltete.

Wolfgangs Geburtsjahr ist – ebenso wie sein Geburtsort – nicht bekannt, angenommen wird eine Geburt um das Jahr 920. Wolfgang stammte vermutlich aus Schwaben (möglicherweise Pfullingen). Er besuchte die Klosterschule auf der Reichenau am Bodensee und setzte seine Studien in Würzburg fort. Als 956 Heinrich Erzbischof von Trier wurde, berief dieser Wolfgang zum Domdekan und Kanzler, waren die beiden doch freundschaftlich verbunden. Nach dem Tod Heinrichs sollte Wolfgang dessen Nachfolge als Erzbischof von Trier antreten, doch schlug dieser Plan fehl. 964 trat Wolfgang in das Benediktinerkloster Einsiedeln in der Schweiz ein, wo er vermutlich das Skriptorium (Schreibstube) leitete. 968 wurde er vom Augsburger Bischof Ulrich zum Priester geweiht.

Ab 971 wirkte Wolfgang als Missionar im ungarischen Raum, ein Jahr später wurde er aber – auf Fürsprache Bischofs Pilgrim von Passau hin – zum Bischof von Regensburg erhoben. Als solcher stimmte Wolfgang der Abtrennung Böhmens von seinem Bistum zu (973), was ihm heftige Kritik eintrug. In der Folge entstand die Diözese Prag.

In der Auseinandersetzung zwischen dem bayerischen Herzog Heinrich dem Zänker und Otto II. stand Wolfgang auf der Seite des Kaisers, verließ aber im Zuge der Kämpfe sein Bistum und zog sich in das Gebiet um Mondsee zurück. Nach der Niederwerfung Heinrichs kam es zu einer Aussöhnung zwischen dem Bischof und Herzog Heinrich; Wolfgang übernahm sogar die Erziehung der herzoglichen Kinder, darunter der spätere Kaiser Heinrich II. und Gisela, die zukünftige Gemahlin König Stephans I. von Ungarn.

Wolfgang bereitete der Klosterreform im süddeutschen Raum die Bahn, die von Gorze (Lothringen) und Cluny ihren Ausgang fand. Er galt als Vertreter eines regelstrengen Lebens und klösterlicher Zucht, darin der Benediktusregel folgend. Als solcher hob er auch die Personalunion von Bischof und Abt auf, wie sie etwa in St. Emmeram in Regensburg bestand. Zudem gründete er u. a. das Benediktinerinnenkloster St. Paul in Regensburg und reformierte das zum Bistum Regensburg gehörige Kloster Mondsee.

Auf einer Visitationsreise verstarb Wolfgang 994 in Pupping bei Eferding.

Wolfgangs Geburtsjahr ist – ebenso wie sein Geburtsort – nicht bekannt, angenommen wird eine Geburt um das Jahr 920. Wolfgang stammte vermutlich aus Schwaben (möglicherweise Pfullingen). Er besuchte die Klosterschule auf der Reichenau am Bodensee und setzte seine Studien in Würzburg fort. Als 956 Heinrich Erzbischof von Trier wurde, berief dieser Wolfgang zum Domdekan und Kanzler, waren die beiden doch freundschaftlich verbunden. Nach dem Tod Heinrichs sollte Wolfgang dessen Nachfolge als Erzbischof von Trier antreten, doch schlug dieser Plan fehl. 964 trat Wolfgang in das Benediktinerkloster Einsiedeln in der Schweiz ein, wo er vermutlich das Skriptorium (Schreibstube) leitete. 968 wurde er vom Augsburger Bischof Ulrich zum Priester geweiht.

Ab 971 wirkte Wolfgang als Missionar im ungarischen Raum, ein Jahr später wurde er aber – auf Fürsprache Bischofs Pilgrim von Passau hin – zum Bischof von Regensburg erhoben. Als solcher stimmte Wolfgang der Abtrennung Böhmens von seinem Bistum zu (973), was ihm heftige Kritik eintrug. In der Folge entstand die Diözese Prag.

In der Auseinandersetzung zwischen dem bayerischen Herzog Heinrich dem Zänker und Otto II. stand Wolfgang auf der Seite des Kaisers, verließ aber im Zuge der Kämpfe sein Bistum und zog sich in das Gebiet um Mondsee zurück. Nach der Niederwerfung Heinrichs kam es zu einer Aussöhnung zwischen dem Bischof und Herzog Heinrich; Wolfgang übernahm sogar die Erziehung der herzoglichen Kinder, darunter der spätere Kaiser Heinrich II. und Gisela, die zukünftige Gemahlin König Stephans I. von Ungarn.

Wolfgang bereitete der Klosterreform im süddeutschen Raum die Bahn, die von Gorze (Lothringen) und Cluny ihren Ausgang fand. Er galt als Vertreter eines regelstrengen Lebens und klösterlicher Zucht, darin der Benediktusregel folgend. Als solcher hob er auch die Personalunion von Bischof und Abt auf, wie sie etwa in St. Emmeram in Regensburg bestand. Zudem gründete er u. a. das Benediktinerinnenkloster St. Paul in Regensburg und reformierte das zum Bistum Regensburg gehörige Kloster Mondsee.

Auf einer Visitationsreise verstarb Wolfgang 994 in Pupping bei Eferding.

Sein Leichnam wurde im Kloster St. Emmeram in Regensburg bestattet. Papst Leo IX. sprach Wolfgang am 7. Oktober 1052 heilig. Im 11. Jahrhundert entstanden auch zwei Viten (Lebensbeschreibungen) über Wolfgang, verfasst von den Emmeramer Mönchen Arnold und Otloh.

Um das Leben Wolfgangs ranken sich viele Legenden, die vor allem auf sein Wirken im Gebiet des Abersees (Wolfgangsees) anspielen. Hier soll Wolfgang fünf Jahre lang abgeschieden in einer Zelle gelebt und Wunder gewirkt haben. Wolfgang soll auch vom Teufel versucht worden sein.

St. Wolfgang entwickelte sich im Laufe des Mittelalters zu einem äußerst bedeutenden Wallfahrtsort und Wolfgang zählte vor allem im Spätmittelalter und dem Barock zu den populärsten Heiligen.

Autoren: Johannes Ebner, Monika Würthinger