Mariazeller Manifest

Die katholische Kirche hat nach 1945 recht rasch Tritt gefasst und nach dem Schock der Diktatur neues Selbstvertrauen gewonnen. Als ein kräftiges Lebenszeichen ist etwa die Großveranstaltung am Linzer Hauptplatz zu sehen, zu der im Rahmen des 1. Landesjugendtages 1949 mehr als 25 000 Menschen kamen; weitere Landesjugendtage folgten 1955 und 1963.

Wichtige Zielsetzungen wurden im Rahmen der Vorbereitungen zum Katholikentag 1952 formuliert. So wurde im damals vierfach besetzten Land „eine freie Kirche in einer freien Gesellschaft“ postuliert, ein wichtiger Kernsatz des so genannten Mariazeller Manifests.

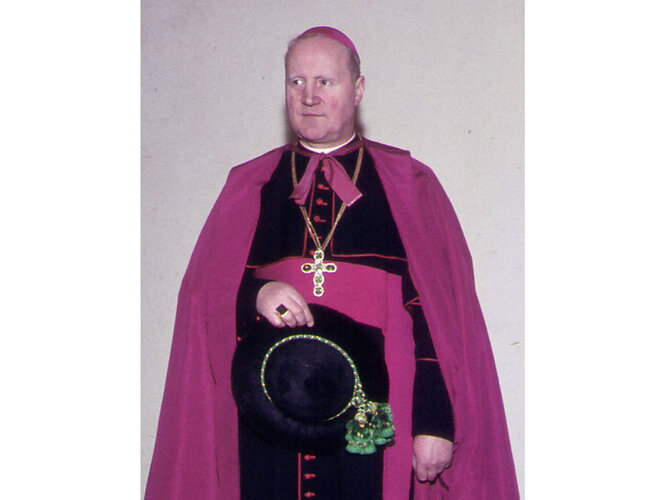

Bischof Fließer vertrat beim Aufbau der demokratischen Einrichtung nach 1945 den Standpunkt, dass die Kirche, die aus früheren Fehlern gelernt habe, sich nicht in die Parteipolitik einmischen dürfe.

Ausbau struktureller Einrichtungen

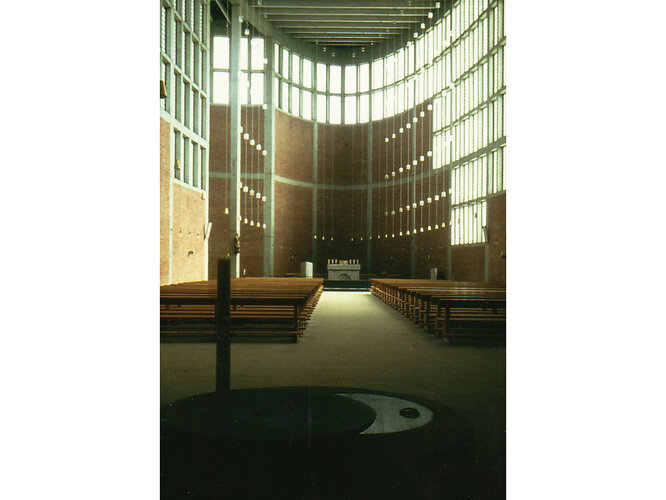

Der Ausbau der strukturellen Einrichtungen der Kurie, aber auch besonders im Bereich der Pfarren ist signifikant und fällt in die Amtszeit des Bischofs Franz Sales Zauner (1949–1955 Bischofskoadjutor, 1956–1980 Bischof, 1980–1982 Apostolischer Administrator). Dem Zuzug der Bevölkerung in die Ballungsräume wurde durch Errichtung von insgesamt 60 neuen Pfarren (und Kirchenbauten) entsprochen. Die Auflösung von ca. 290 pfarrlichen Ökonomien und die recht großzügige Grundverkaufspolitik (für Siedlungsflächen) sowie der Kirchenbeitrag ermöglichten die neuen Kirchenbauten, den Modernisierungsschub an den pfarrlichen Gebäuden sowie die Schaffung von 150 neuen Pfarrheimen und zahlreichen Kindergärten im Pfarrhofverband.

Der Aufbau der Seelsorge auch nach 1945 wurde maßgeblich von dem 1939 errichteten Seelsorgeamt mitgestaltet.

Förderung der Laienorganisationen

Die Katholische Aktion wurde insbesondere ab 1949/1950 nach diözesanen und pfarrlichen Gliederungen aufgebaut. Die Entwicklung führte zu einer systematischen Einbindung der Laien im kirchlichen Engagement (KFB, KMB, Jungschar, Landjugend, studierende Jugend etc.).

Das katholische Bildungswesen erhielt durch das Katholische Bildungswerk neue Impulse; das Bildungshaus Schloss Puchberg bei Wels (ab 1953) hat eine bedeutende Rolle als Stätte der Fortbildung, Information und Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen der Kirche und der Gesellschaft. Weitere regionale Bildungshäuser folgten (Reichersberg, Ried i. I., Maria Puchheim, Dominikanerhaus in Steyr) sowie die Exerzitien- und Seminareinrichtungen zahlreicher Stifte und Klöster.

Engangement in Entwicklungshilfe und im sozial-karitativen Bereich

Unmittelbare Hilfen gingen und gehen besonders stark von Oberösterreich im Rahmen des Missionseinsatzes von Missionaren, Ordensfrauen und Entwicklungshelfern/innen aus. Für MIVA, Sternsingeraktion, Bruder in Not („Aktion sei so frei“) Elisabeth- und Christophorus-Sammlungen etc. wurden und werden durch Jahrzehnte großzügige Finanzmittel gegeben. Keine Einrichtung hat so viele humanitäre Hilfen geleistet wie sie von den Pfarren im Rahmen der Aktion „Herbergsuche“ nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und des Kriegsausbruchs im ehemaligen Jugoslawien erfolgt sind.

Für die Betreuung der großen Zahl an Flüchtlingen im Lande nach 1945 hatte Bischof Fließer die Diözesancaritas (1946) errichtet, die damals vor schier unlösbare Aufgaben gestellt war. Mittels internationaler Kontakte konnte vielfache Hilfe geleistet werden. Der effektive Einsatz der Mittel war durch das Ansehen der Kirche gewährleistet, die sich als eine Kraft der Kontinuität bewährte. Beispielhaft sei der Einsatz der Caritas der Diözese Linz im Jahre 1956 und danach genannt, als es galt, tausende Flüchtlinge (nach der Niederschlagung des ungarischen Aufstands) aufzunehmen. In den Lagern konnten etwa in Wels (Lichtenegg) und in Haid/Ansfelden neue Stadtviertel mit neuen Pfarrzentren geschaffen werden.

Die Schaffung von mehr als 260 Caritas-Kindergärten in den Pfarren ist eine wichtige Investition für die Gesellschaft und die Zukunft.

Für Menschen, die aufgrund ihrer physischen und psychischen Situation einer besonderen Betreuung bedürfen, wurde eine Reihe von Instituten errichtet, u. a. das Caritas-Kinderdorf St.Isidor, St. Pius in Peuerbach und das Behindertendorf in Altenhof am Hausruck.

Der 1989 erstellte Sozialhirtenbrief der österreichischen Bischöfe - die Federführung war Bischof Maximilian Aichern (1982–2005 Diözesanbischof) übertragen - fand Respekt weit über den kirchlichen Bereich hinaus.

Kirchenbeitragssystem als materielle Basis

Die eigenständige Finanzplanung der Diözese ermöglichte das Kirchenbeitragssystem (1939 eingeführt) und die dafür eingerichtete Diözesanfinanzkammer. Die materielle Basis für die Pastoral hat auch die Betrauung von Laien als hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zunehmend auch mit Führungsaufgaben, ermöglicht. Als jüngstes kuriales Amt wurde 1973 das bischöfliche Schulamt errichtet, das für den komplexen Bereich des Religionsunterrichts (ca. 1600 Lehrkräfte) und der Privatschulen (u. a. auch Gymnasien) zuständig ist; maßgebliche Ressourcen werden für die Lehrerausbildung (Pädagogische Hochschule) und für die Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz aufgewendet.

Autoren: Johannes Ebner, Monika Würthinger