Aufbrechen des mittelalterlichen Weltbildes

Das Aufbrechen des mittelalterlichen Weltbildes scheint äußerlich insbesondere durch die Entdeckung der „Neuen Welt” markiert.

Wenngleich dieses Phänomen der neuen Epoche den Namen gab, so erhielt doch in der oberösterreichischen Landesgeschichtsschreibung die Phase vom 16. Jahrhundert bis weit in das 17. Jahrhundert die Bezeichnung „konfessionelles Zeitalter”.

Martin Luther: Subjektive Heilserfahrung

Wie im profanen Bereich so fühlten sich auch im kirchlichen Bereich breite Bevölkerungsschichten nicht mehr ausreichend angesprochen bzw. von der Obrigkeit in ihren Anliegen vertreten. Soziale Krisen im bäuerlichen Untertanenbereich und im städtischen Handwerk sowie die neue Heilssuche etwa der Wiedertäufer sind beredte Zeichen hiefür. Verinnerlichung und Erneuerung wurden geradezu erzwungen. Martin Luther (1483–1546) lenkte vor allem den Blick auf die subjekive Heilserfahrung (sola fides = allein der Glaube).

Verfall der (alten) Kirchlichkeit

Der Verfall der Kirchlichkeit (in der „alten” Kirche) nach dem spätgotischen Bauboom und oft extrem hoher Stiftungstätigkeit ab dem 2. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts muss auch von den Zeitgenossen als tiefgreifend empfunden worden sein. Jedenfalls erfolgte dieser Niedergang schneller als der Aufbau neuer Strukturen. So wurde die katholische Pfarrstruktur nicht wirklich durch eine evangelische Pfarrorganisation ersetzt, wenngleich um die Mitte des 16. Jahrhunderts so mancher katholische Pfarrer eher einen protestantischen abgab.

Landesfürst bestimmt Konfession

Angesichts dieser Einbrüche hat die Staatsgewalt, der Landesfürst, dem durch Visitationen und Klosterräte (für Klöster zuständige Beamte) gegenzusteuern versucht; der außerhalb des Landes sitzende Bischof in Passau hatte hiefür zu wenig Rückhalt im Lande. Als sich die dogmatischen Differenzen zunehmend als unüberbrückbar erwiesen, sah der Landesfürst nur mehr die Möglichkeit der „Rückgewinnung” der Protestanten, sei es durch Überzeugung, sei es durch Gewalt; beide Wege wurden beschritten.

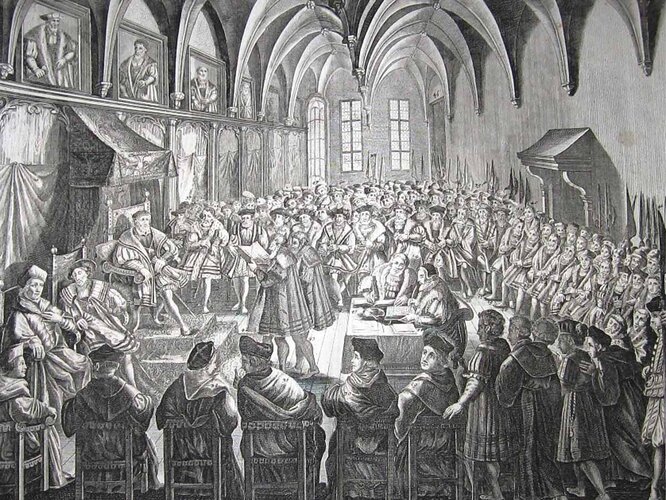

Die in Augsburg (1555) gefasste Vereinbarung (der so genannte Augsburger Religionsfriede) brachte dem jeweiligen Landesfürsten - der Gewissensfreiheit widersprechend - die Kompetenz, die Konfession seiner Untertanen zu bestimmen (= cuius regio eius et religio). Wer die Konfession der Obrigkeiten nicht annehmen wollte, musste auswandern. Dies hatte gerade im Land ob der Enns, das durch die Auseinandersetzungen zwischen Landesfürst und Stände auch konfessionell sehr exponiert war, besondere Konsequenzen.

Als der katholische Landesfürst, von außen und von innen in seinem Herrschaftsanspruch bedrängt, die Konfessionstreue mit der Frage der Staatstreue verknüpfte, wurde die mehrheitlich protestantische Bevölkerung des Landes in schwere Konflikte gestürzt.

Die Anwendung auch militärischer Machtmittel sollte (insbesondere im oberösterreichischen Bauernkrieg 1626) die Glaubenseinheit zurückbringen, was nach außen hin gelang, das Faktum der Glaubensspaltung aber blieb bestehen.

Am Ende des Ringens hatten alle, Sieger und Besiegte, vieles verloren.

... Die einen verloren ihr Religionsexerzitium und die Glaubensbrüder

... Die Emigranten die Heimat

... Viele Bauern ihr Leben

... Die Städte ihr blühendes Gemeinwesen

... Der Staat ein beträchtliches Potential an know-how

... Der Herrscher die innere Anerkennung seitens der Untertanen

... Die Konfession - von erfreulichen Ausnahmen abgesehen - ihre Toleranz.

Autoren: Johannes Ebner, Monika Würthinger