Investiturstreit

Bischöfe wurden bislang vom Kaiser ernannt und investiert (die Amstinsignien übergeben), erst daran schloss sich die Bischofsweihe an. Diese Einmischung des Kaisers wollte der Papst unterbinden. Eine jahrelanger Machtkampf entbrannte, der als Investiturstreit (ab 1075) bezeichnet wird. Die Auswirkungen dieser Auseinandersetzungen bedeuteten, neben der Konstantinischen Wende und der Reformation, den tiefsten Einschnitt in der abendländischen Kirchengeschichte. Die Maßnahmen zielten auf eine völlige Umstrukturierung der „Reichskirche“ in eine „Papstkirche“ und somit auf eine vermehrte Unabhängigkeit vom Kaisertum ab. 1122 konnte der Streit mit dem Wormser Konkordat beigelegt werden.

Neue Rollenverteilung

Sehr wesentlich gingen die kirchlichen Erneuerungsbewegungen von den Benediktinerklöstern Gorze und Cluny (Frankreich) aus. In diesem Zusammenhang wurden die Rollen der Geistlichen und der Laien neu verteilt, änderte sich das Priesterbild durch strenge Ausrichtung an monastischen Lebensformen (Zölibat) und wurden die Laien an die Basis des hierarchischen Aufbaus der Kirche verwiesen.

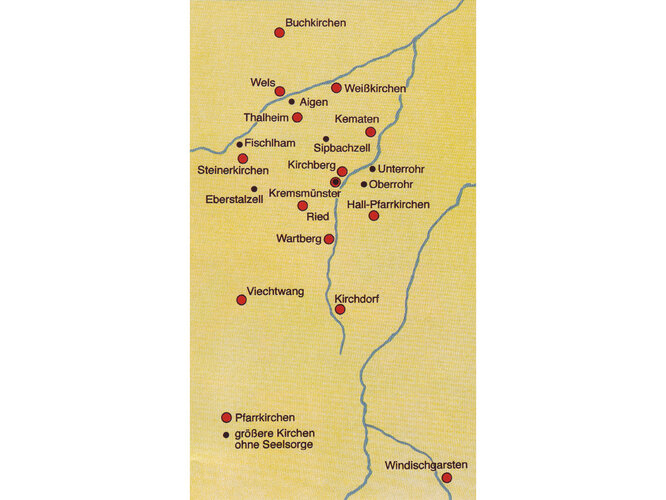

Straffung der Seelsorgeorganisation

Die zentralistische Ausrichtung der Seelsorge auf den Bischof hin förderte indirekt den Aufbau eines flächendeckenden Pfarrnetzes. Die bischöflichen Kirchengründungen standen in lebhafter Konkurrenz zu den weltlichen Kirchenstiftungen sowie zu den Klöstern, welche den Eigenkirchen inkorporiert waren. Das Rechtsinstitut „parochia“, bislang gängige Bezeichnung für eine Diözese, tritt seit Bischof Altmann (1065–1091) als Terminus für einen genau umschriebenen, selbstständigen Seelsorgesprengel (Pfarre) mit privilegierter Hauptkirche (Pfarrkirche) und mit herausgehobenen Kompetenzen des leitenden Priesters (Pfarrer) auf.

Mitwirkung der Laien

Die Mitwirkung der Laien im Niederkirchenwesen wurde damals im Bereich des „Patronats“ neu verankert (Ehrenrechte, Baulast).

Bautätigkeit

Die kirchliche Bautätigkeit jener Zeit (am Übergang vom Holzbau auf feste Bauweise) finden wir, von wenigen romanischen Plastiken und Portalen (Welser Stadtpfarrkirche, Wilhering) abgesehen, nur mehr am Kirchenbau von Aurachkirchen in seinem ursprünglichen Äußeren (12. Jh.) erhalten. Das Kloster Lambach zeigte eine große Strahlkraft (1089 gründeten Lambacher Mönchen das Stift Melk.) In Lambach ist der Westchor der ersten, 1089 geweihten Stiftskirche bis heute erhalten geblieben. Dort befinden sich auch bedeutende Freskenmalereien aus dem 11. Jahrhundert. Das beeindruckende Freskenprogramm zeigt u. a. das Ringen um das Ideal der „freien Kirche“, das den Investiturstreit geprägt hat.

Neue und erneuerte Klöster sollten die bevorzugten Träger der kirchlichen Reformen sein.

| Benediktiner: | Lambach (1056), Garsten (1107), Gleink (1123) | |

| Augustiner Chorherren: | St. Florian (1071), Reichersberg (1084), Ranshofen (1125), Suben (1126), Waldhausen (1147) | |

| Zisterzienser: | Baumgartenberg (1141), Wilhering (1146/1185), Schlägl (1202-1203), Engelszell (1293) | |

| Prämonstratenser: | Schlägl (1218) | |

| Benediktinerinnen: | Traunkirchen (1020/1040) |

Städtegründungen

Die zeitlich später einsetzende Städtegründungswelle im 13. Jahrhundert bezeugt recht anschaulich der Umstand, dass vielfach der Pfarrsitz außerhalb der Stadtmauern angesiedelt war und erst im Spätmittelalter in die Städte verlegt wurde. (Beispiele: Vöcklabruck/Schöndorf, Gmunden/Ohlsdorf, Enns/Lorch).

Bettelorden

Dem Bedarf an zusätzlichen Seelsorgeleistungen (heute würden wir es „kategorielle Pastoral” nennen) in den erblühenden städtischen Siedlungen entsprachen recht erfolgreich die Bettelorden in Wels, Linz und Enns (Minoriten/Franziskaner).

Die von ihnen getragene Armutsbewegung, auch ein Protest gegen das Machtstreben des kirchlichen Establishments, bildete einen unverzichtbaren Beitrag zur Erneuerung der Kirche, zum Teil führte diese Bewegung über den Rand der Kirche hinaus (Katharer, Waldenser). In Oberösterreich lebten in der Stadt Steyr und deren Umgebung viele Anhänger der Waldenser.

Autoren: Johannes Ebner, Monika Würthinger