Materieller und ideeller Neuaufbau

Nach dem unruhigen Konfessionellen Zeitalter war, abgesehen vom großen materiellen Schaden, den es nur mühsam zu beheben gelang, vor allem ein geistiger Neuaufbau gefordert.

Innerkirchliche Reformen durch Orden

Innerkirchliche Reformen gingen vom Konzil von Trient (1545–1563) und mit besonderer Wirkung von den durch die katholische Dynastie monopolistisch geförderten Orden, vor allem den Jesuiten und den Kapuzinern, aus. In Oberösterreich wurden auch zwischen 1600 und der Regierungszeit Josephs II. (1780–1790) zahlreiche Klöster gegründet .

Gerade das Konzil von Trient (auch Tridentinum genannt) leistete unter dem Eindruck der Reformation Martin Luthers, dem Rom lange Zeit völlig verständnislos gegenüberstand, einen fundamentalen Beitrag zur Identität der katholischen Kirche. 1564 bestätigte Papst Pius VI. die Beschlüsse des Konzils. Viele der Beschlüsse des Tridentinums sind bis heute zentral für das katholische Selbstverständnis, hatte das Konzil doch die lehrmäßige Grundlage für die katholische Reformation und neue Wege der Seelsorge geschaffen.

Öffentliche Aufgaben für Orden

Das Aufbauwerk wurde also zunächst besonders den Orden übertragen. Fast alle wichtigen Bereiche im Gemeinwesen wurden – neben den Pfarrern – ihnen anvertraut. Durch Schulorden (z. B. die Ursulinen) wurde etwa den Mädchen erstmals der Zugang zu einer weiterführenden Schullaufbahn eröffnet. Dem vermehrten Bedarf an medizinischer Versorgung, vor allem in den Städten, wurde durch Spitalsorden und Stiftungen entsprochen, mitunter recht ansehnliche Stiftungen befähigten zu regelmäßigen Vergabungen an Arme oder Verarmte.

Kirchlich geprägter Alltag und Festtag

Alltag und Festtage waren durch und durch kirchlich geprägt, bestimmten den Lebensrhythmus des Volkes in der Stadt und auf dem Land, was etwa die Bruderschaften und die Wallfahrten zeigen.

Finanzmittel durch Staat und private Stifter

Hohem Einsatz ideeller, aber vor allem materieller Mittel verdanken wir die Schöpfungen in der Architektur, im Bereich der Plastik und der Musik sowie in der Pflege der Wissenschaft.

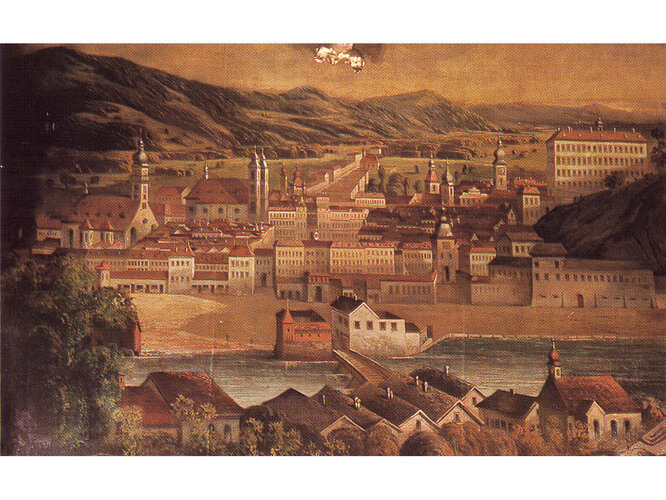

Barock als Ausdruck wiederentdeckter Lebensfreude

Die Bewältigung der tragischen Erfahrungen in den konfessionell akzentuierten Kriegen (Bauernkriege, 30-jähriger Krieg) war erst nach dem Sieg über die Türken vor Wien (1683) möglich geworden und fand ihren Ausdruck im Barock als kräftiges Zeichen wiederentdeckter Lebensfreude, die sich im kirchlichen Umfeld auch in einer besonders regen Bautätigkeit zeigte. Das Barock steht somit als Kontrapunkt zur düsteren Weltsicht in Zeiten von Pest und Krieg, negiert die Vergänglichkeit („Vanitas”) alles Irdischen aber keineswegs.

Autoren: Johannes Ebner, Monika Würthinger