Pilgerfahrten

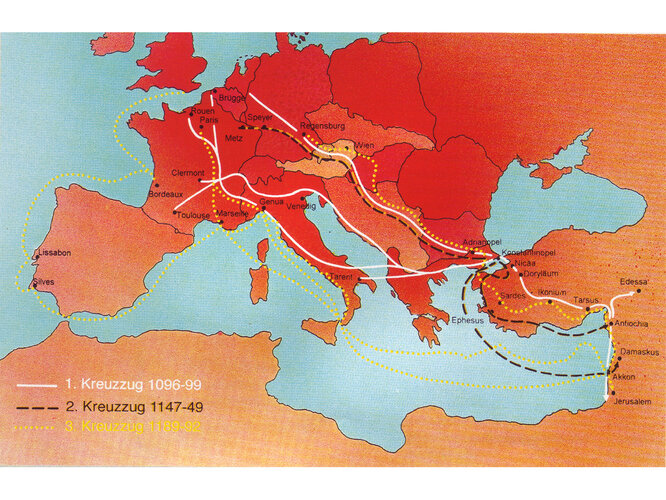

Das Pilger- und Wallfahrtswesen erlebte im Spätmittelalter einen enormen Aufschwung. Die prominentesten Ziele waren Rom, Aachen und Santiago de Compostela. Fernwallfahrten ins Heilige Land blieben allerdings seit den kriegerischen Erfolgen der Seldschuken in Palästina im 11. Jahrhundert den Christen versagt. Die Kreuzzüge setzten sich zum Ziel, Palästina von den Seldschuken zu befreien. Doch trotz der mit ungeheurem Aufwand und Blutzoll geführten Kreuzzüge blieb dies den Christen versagt. Drei Kreuzzüge führten auch durch Oberösterreich. Das Hospiz am Pyhrn (heute: Spital am Pyhrn) wurde hiefür errichtet.

Im Land selbst zählten wohl St. Wolfgang und die Marienwallfahrt in Adlwang (nahe Bad Hall) zu den beliebtesten Wallfahrtszielen. Prozessionen zu Gnadenkapellen zeugen von einer intensiven lokalen Wallfahrtspraxis.

Frömmigkeitseifer und Verfolgung Andersdenkender

Das Spätmittelalter war eine Zeit starken Frömmigkeitseifers, der sich etwa in vermehrtem Reliquienkult und der Gründung zahlreicher Bruderschaften zeigte, aber auch eine Zeit überhitzter religiöser Fantasie.

Politische Unruhen, Naturkatastrophen und Seuchen verleiteten die Menschen auf der Suche nach Heil auch zu ungewöhnlichen religiösen Praktiken (Geißlerbewegung) oder zum Anschluss an häretische Bewegungen. Die Suche nach Sündenböcken führte nicht selten zu einer völligen Ablehnung, ja Verfolgung und Vernichtung Andersdenkender und Andersgläubiger (Hussiten, Juden).

Das bunte Bild spätmittelalterlicher Frömmigkeit war nicht frei von Schatten. Vieles an den vorhandenen Missständen war jedoch auch durch die gegebenen Strukturen bedingt. So ging hinsichtlich des Umgangs mit Pfründen und Ablassgeldern sowie infolge mangelhafter Bildung und Ausbildung der Priester vom Klerus oft zu wenig Vorbildwirkung aus.

Gotischer Kirchenbau

Die Gotik war die fruchtbarste Periode für den Kirchenbau in Oberösterreich, auch hat der Baubedarf nach den Hussiteneinfällen im Mühlviertel um 1420 viel zum spätgotischen Baufrühling beigetragen. Mit den Kirchen in Braunau, Steyr, vor allem in Mondsee und Eferding entstanden (bis zum Bau des Mariendoms in Linz) die größten Gotteshäuser des heutigen Bistums. Die in unsere Tage herübergeretteten Bildwerke sind ihrer Anzahl nach nur noch eine Andeutung der einst überreichen gotischen Ausstattungen unserer Kirchen. Erhalten sind die Flügelaltäre in Gampern, Hallstatt, St. Wolfgang, Kefermarkt und der Altdorfer Altar zu St. Florian sowie Schutzmantelmadonna von Frauenstein. Vieles an Pretiosen und Kunstwerken fiel Kriegen, aber auch dem Stilwandel zum Opfer.

Reformansätze

Kirchliche Reformansätze wurden mehrfach gefasst, führten aber nicht zu einer fälligen grundlegenden Erneuerung. Bewegungen, die auf Verinnerlichung drängten (devotio moderna), wurden nur ungenügend aufgegriffen. So konnte die Botschaft eines Martin Luther, der zur Rückbesinnung auf das Evangelium aufrief und die traditionelle Kirche mit ihren Frömmigkeitsformen sowie ihre Hierarchie radikal in Frage stellte, auch bei der Bevölkerung des Landes ob der Enns begeistert Aufnahme finden. Die Schreinfigur des Christophorus am spätgotischen Schnitzaltar in Kefermarkt symbolisiert das Ende eines Säkulums und das „besorgte” Ausschreiten in eine neue Zeit.

Autoren: Johannes Ebner, Monika Würthinger