Beginnender Luxus

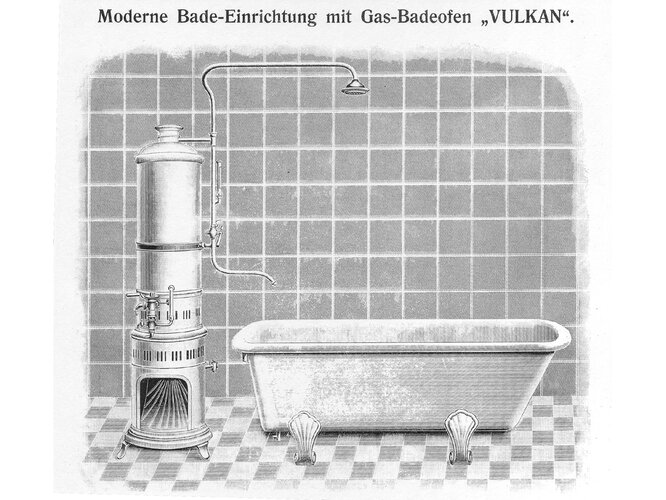

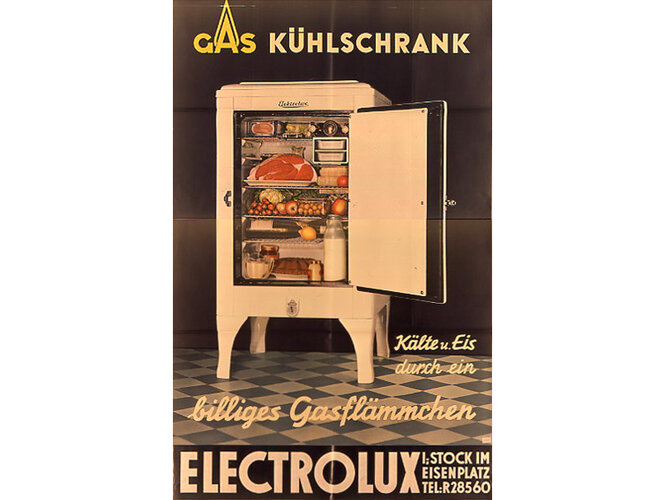

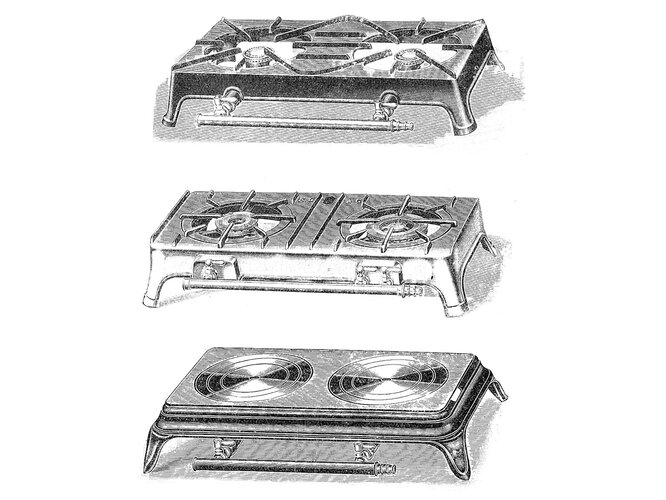

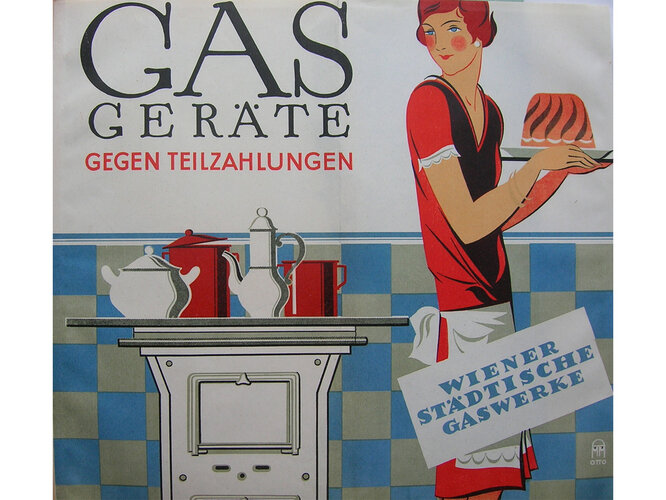

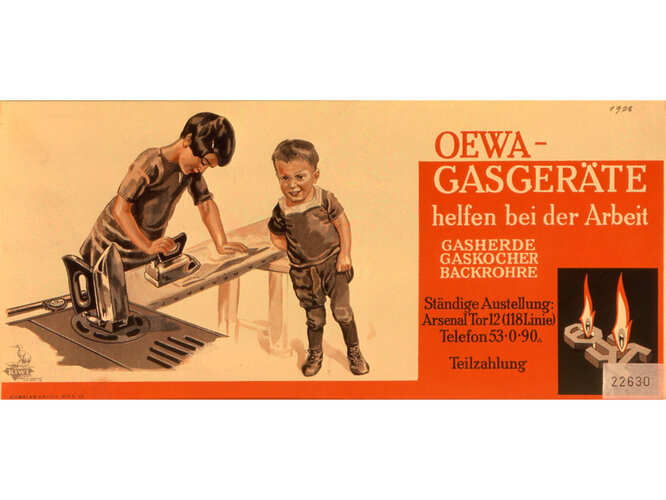

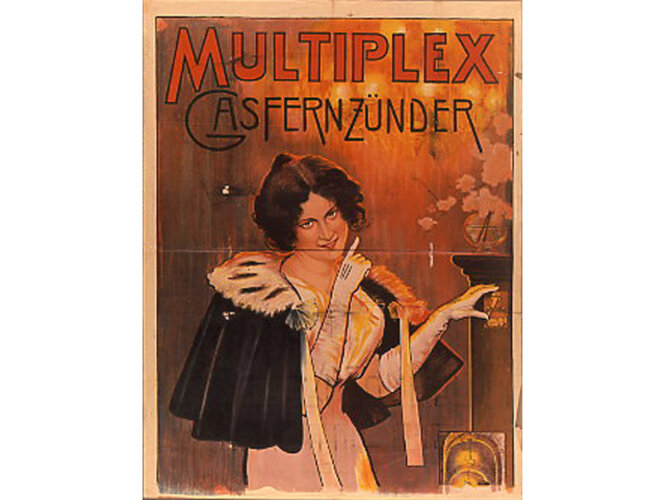

Der zunehmende Wohlstand um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert fand in den Städten seinen Ausdruck in zunehmend komfortabler werdenden Ausstattungen im Sanitär- und Einrichtungsbereich. Ein Bad im Haus und die häusliche Warmwasserversorgung begannen allmählich zum alltäglichen Lebensstandard zu werden. Man begann auch erste Haushaltsmaschinen zu entwickeln: Kühlschränke, Waschmaschinen, Staubsauger … Für die Stadtgasindustrie eröffnete sich mit den privaten Abnehmern und der Haushaltsbranche ein neuer Absatzmarkt: Ob Bügeleisen, Kühlschrank, Herd oder Waschmaschine – nahezu alle Haushaltsgeräte konnten mit Gas betrieben werden und wurden es zuerst auch.

Gas versus Strom

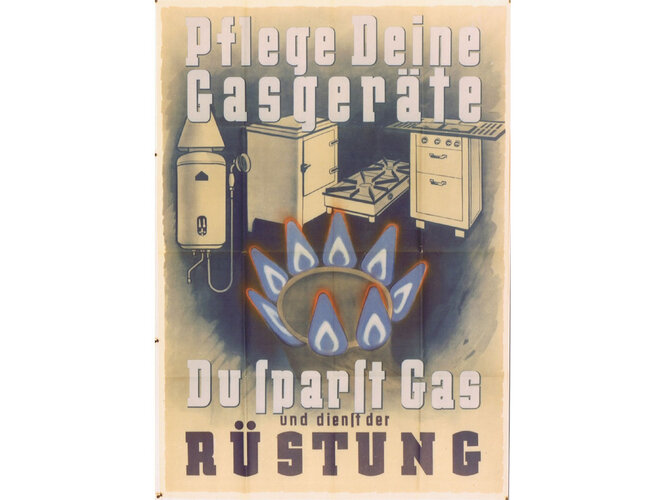

In der Zwischenkriegszeit wurden in fast allen Städten die Gaslaternen gegen elektrische Beleuchtungskörper ausgetauscht. Das Einsatzgebiet des Stadtgases hatte sich in den 1920er Jahren geändert: Aus dem Bereich der privaten und zunehmend auch der öffentlichen Beleuchtung nahezu vollständig verdrängt, war aus dem Stadtgas eine Energiequelle für Küche, Haushaltsgeräte und für Heizzwecke im privaten und industriellen Bereich geworden:

„Innerhalb eines Zeitraumes von 30 Jahren hat nunmehr das elektrische Licht die Gasbeleuchtung vollständig aus dem Felde geschlagen. Das kleinste Dorf, der letzte Hof, strahlt heute im elektrischen Licht und nur noch in den Städten ist die Gasbeleuchtung in einem Teil der Wohnhäuser übriggeblieben, weil die verarmten Hausbesitzer vielfach die Mittel nicht aufbringen konnten, um an Stelle der Gasinstallation eine elektrische Installation zu setzen.“ (Schöberl, S. 5)

Vorteile

| Gas | Strom |

|---|---|

| Kostengünstiger im Verbrauch | Einfache Bedienung mit Schalter |

| Sofortige Verfügbarkeit der Wärmequelle | Sauberes Arbeiten: kein Ruß, keine Abgase, kein Feuer |

| Leichte Regulierbarkeit und geringe Ankochzeit | Vorteil eines Heißwasserspeichers: sofortige und nahezu unbegrenzte Verfügbarkeit des Heißwassers |

| Technischer Vorsprung, da Entwicklung schon weiter vorangeschritten | Gesundheitsfaktor: keine giftigen Abgase |

| (Noch) billigerer Anschaffungspreis der Geräte | Keine Explosionsgefahr, kein offenes Feuer |

Nachteile

| Gas | Strom |

|---|---|

| Explosionsgefahr | Höhere Anforderungen an den Erhaltungszustand des Kochgeschirrs (ansonsten: höherer Stromverbrauch) |

| Giftige Gase im Haushalt | Relativ lange Anheizdauer |

| Ruß- und Wärmeentwicklung |

Argumente aus unterschiedlichen Quellen der 1920er und 1930er Jahre

Ein wesentlicher Grund für den letztendlichen Siegeszug des Stromes war auch im Zusammenbruch der Kohlenversorgung gelegen, der sich gegen Ende des Ersten Weltkrieges eingestellt hatte, während jene Kommunen, die ihre Energieversorgung auf Wasserkraft umgestellt hatten, davon viel weniger betroffen waren. Mit dem Zerfall der Habsburger Monarchie und der Gründung der Ersten Republik Österreich schien die Kohlenversorgung auf Dauer gefährdet: Die Kohlengruben der Habsburger Monarchie waren zum größten Teil außerhalb der neuen Landesgrenzen gelegen. In vielen Fällen bewog der durch den Rohstoffmangel bedingte häufige Ausfall der öffentlichen Beleuchtung die Stadtväter zur raschen Entscheidung für andere Energiequellen, da besonders in der ohnehin unsicheren Nachkriegszeit eine funktionierende Stadtbeleuchtung für die Sicherheit der Bevölkerung wesentlich war. Zu dieser Zeit erfolgte in vielen Städten eine Umstellung auf elektrische Beleuchtung.

Österreichische Gasindustrie in den 1930er Jahren

In den 1930er Jahren hatten in ganz Österreich 73 Gemeinden eine Versorgung mit Gas. Im Allgemeinen verzeichnete die Gasabgabe in den 30er Jahren eine sinkende Tendenz. 1933 wurden in Österreich insgesamt 357.288.576 m³ Gas abgegeben, im Jahr 1936 nur mehr 340.919.870 m³. Davon entfielen 2,59 % auf die öffentliche Beleuchtung, 83,07 % wurde an private Kunden in Haushalte und Industrie abgegeben, 11,94 % entfiel auf eigenen Verbrauch und die Messverluste betrugen 3,40 %.

Reichswerke „Hermann Göring“ in Linz

Wenig ist über die Produktionstätigkeit der oberösterreichischen Gaswerke während des Zweiten Weltkrieges bekannt, außer dass sie in den letzten Kriegsjahren unter starkem Rohstoffmangel litten und die Versorgung nur unzulänglich sicherstellen konnten.

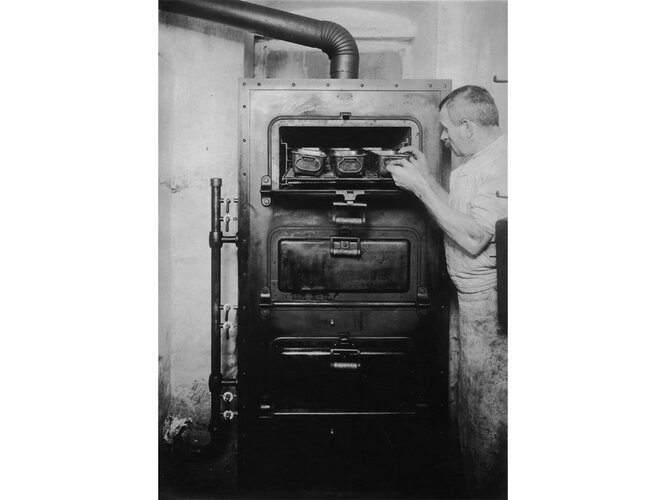

Anders verhielt es sich in Linz: Mit der Errichtung der „Reichswerke Hermann Göring“ in Linz im Jahr 1938 und einer betriebseigenen Kokerei wurde im Raum Linz ein großer Kohlengasproduzent geschaffen, von dem die Stadtwerke Linz ab Sommer 1942 Kokereigas in großen Mengen beziehen konnten. Von der großen Menge anfallenden Kokereigases konnte auch die neu errichtete chemische Industrie im Linzer Raum profitieren (Stickstoffwerke Ostmark/ Österreichische Stickstoffwerke/ Chemie Linz).

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2006