Erdgas: vom Zufallsfund zur systematischen Bohrtätigkeit

Die Geschichte der Erdgasgewinnung in der oberösterreichischen Molassezone reicht bis in das ausgehende 19. Jahrhundert zurück, wo man in Wels 1892 bei Bohrungen nach Wasser auf ein Erdgasvorkommen stieß. Die Bedeutung des oberösterreichischen Erdgases spielte in der ersten Zeit jedoch immer eine eher untergeordnete Rolle und reichte nie über eine lokale Nutzung hinaus. Ein Professionalisierungsschub in der Untersuchung der Molasse-Böden zur Aufspürung von Erdgas und Erdöl erfolgte in den frühen 1950er Jahren durch den Einsatz von Oberflächenkartierungen und moderner Seismik. In Haidach wurde 1997 das bisher größte Gasfeld entdeckt und Puchkirchen, ein früher Gasförderort, wurde zu einem großen unterirdischen Gasspeicher umgebaut, der für den Ausgleich saisonaler Schwankungen dient.

Die Anfänge der Erdgasförderung im Raum Wels

Als ein Welser Gärtner sich 1891 mit einer Tiefbohrung sich einen artesischen Brunnen errichten lassen wollte, stieß man überraschend auf ein Erdgasvorkommen, das täglich etwa 300 m³ Gas lieferte. Bei Entzündung des ausströmenden Gases an einer der beiden Rohrmündungen schlug eine armdicke, weißlich-gelbe Flamme bis zu einer Höhe von anderthalb Metern empor.

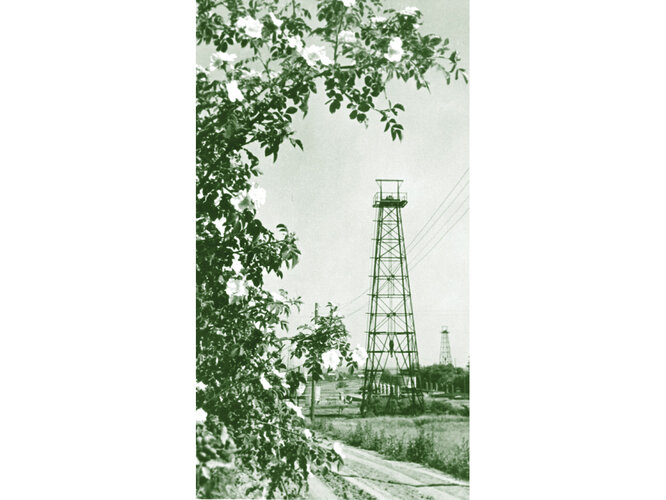

Dieser sensationelle Fund löste einen regelrechten Boom an Tiefbohrungen aus. Zahlreiche Welser in der Neustadtgegend (nahe dem Welser Bahnhof) ließen sich eigene Gasquellen anlegen. In Oberösterreich entstanden zu dieser Zeit an die 200 Bohrlöcher, wobei etwa 150 davon auf Wels und die Welser Heide entfielen. Eine zeitgenössische Beschreibung von Johann Walter, der sich auf der Suche nach den Spuren der legendären Erdgasfunde nach Wels begab, verdeutlicht dies: „Der Gasrayon liegt gleich rechts der Bahn, wenn man von Linz herkommt. Aus dem Bahnhof tretend, der Bahnlinie gegen Salzburg folgend, gelangt man alsbald zu einem Bahnübergang und jenseits dann auf den „Grünbachplatz“, jedes der Häuser um denselben besitzt fast seinen Gasometer […].“ (Walter) Besonders in der Neustadtgegend, die noch nicht an den Beleuchtungsrayon des städtischen Gaswerkes angeschlossen war, war das Erdgasvorkommen von großer Bedeutung für die Bewohner. Auch wenn das Welser Erdgasvorkommen im Allgemeinen von nur geringer Ergiebigkeit war, so diente es dennoch in der schwierigen Zeit während und nach dem Ersten Weltkrieg für manche zeitweilig als einzige verfügbare Energiequelle.

Die Verwendung des Erdgases

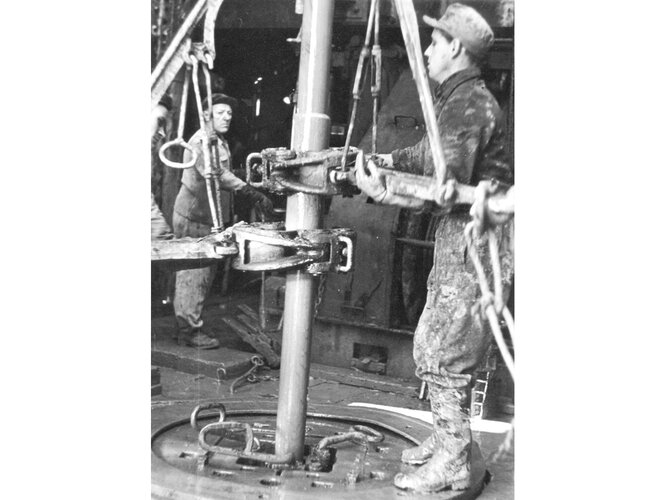

Die anfänglich im Handbetrieb gebohrten Löcher erreichten eine Tiefe von cirka 300 m, während die maschinellen Bohrungen bis etwa 500 m reichten. Das entströmende Erdgas wurde in Gasometer geleitet und zur Beleuchtung des Hauses sowie zu Koch- und Heizzwecken verwendet. Die Verwendung des Gases war gut bekannt, da in Wels schon seit 1870 ein Kohlengaswerk bestand, das die Straßen, Plätze und zum Teil auch die Haushalte mit Stadtgas versorgte. Zumeist wurde das Erdgas mit Kohlengas gemischt, um eine bessere Leuchtkraft zu erzielen. Allerdings konnte es auch in seinem Urzustand für die Beleuchtung verwendet werden. In den Anfangsjahren, als die Welser Gasfelder noch ergiebiger waren, wurden teilweise auch Gasmotoren von 16 bis 20 PS mit Erdgas betrieben. Die Ergiebigkeit der Gasbrunnen war sehr unterschiedlich: Einige deckten kaum den Bedarf eines Haushaltes, andere wiederum lieferten bis zu 4000 m³ Gas pro Tag. Die Lebensdauer eines Gasbrunnens betrug zwischen 15 und 30 Jahren oder länger.

Die erste ärarische Tiefbohrung (1902/1903)

Bald ging man daran, die anfänglich recht zufällig erfolgenden Gasfunde durch wissenschaftliche Forschungen zu systematisieren. Besonders Dr. Adolf Koch, ein Geologe, der an der k.k. Hochschule für Bodenkultur in Wien lehrte, widmete sich intensiv der geologischen Analyse der Welser Erdgasvorkommen. Auf Basis von geologischen Gutachten Adolf Kochs und des Bergbauingenieurs Muck, die in einer Tiefe von 1000 Metern Erdölfelder vermuteten, erfolgte vom 30. Oktober 1902 bis 16. Juli 1903 durch die Wiener Tiefbohr-Unternehmung Albert Fauck & Comp. in staatlichem Auftrag eine Tiefbohrung, die letztendlich jedoch nicht zu den erhofften Erdölfunden führte. Das Bohrloch, das sich nördlich der Welser Stationsanlage der k.k. Staatsbahnen befand, erreichte, nachdem mehrere gasführende Horizonte durchfahren waren, ohne auf Erdölvorkommen zu stoßen, in einer Tiefe von 1048 m den Granitgneis des böhmischen Massivs. Nach diesem Misserfolg wurde die Tiefbohrung, die 140.000 Kronen verschlungen hatte, abgebrochen.

Erdgas für industrielle und private Zwecke

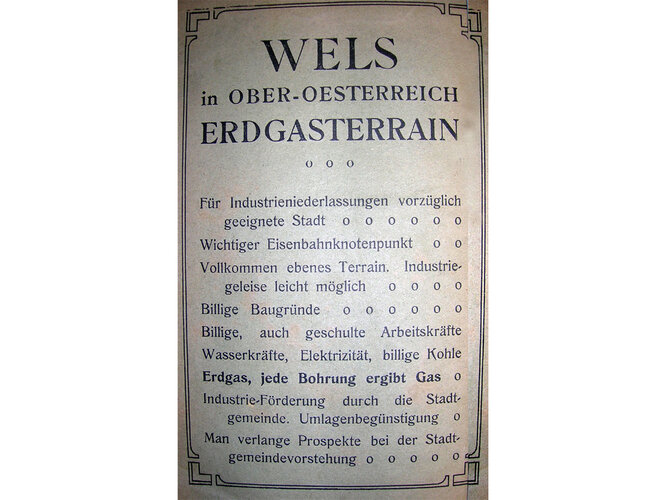

Für die Stadt Wels bedeuteten die Erdgasvorkommen eine Chance zur Etablierung der Stadt als attraktiver Wirtschaftsstandort. Man benutzte den Hinweis auf die Gasvorkommen, um „im Gemeindegebiet neue Industrieanlagen anzusiedeln, denen durch das reichliche Vorhandensein von in geringer Tiefe erreichbarem Gas billigstes Heizmaterial geboten“ wurde.

In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, in der die Bevölkerung unter Energie- und Rohstoffmangel litt, wurde das Welser Erdgas als Energieträger besonders interessant. Zwar war das Errichten neuer Förderstätten und die Erdgasgewinnung aufgrund des österreichischen Erdöl- und Erdgasgesetzes vom 7. Juli 1922 (R.-G.-Bl. Nr. 446) nur in Kombination mit einer Bergbauberechtigung erlaubt, jedoch durften jene Grundstücksbesitzer, die bereits einen Gasbrunnen in Betrieb hatten, ihre Tiefbohrungen weiterführen.

Weitere Erdgasfundorte

Die meisten Erdgasfundorte in Oberösterreich konzentrierten sich auf den Raum Wels. Es existierten aber noch eine Reihe weiterer Orte, in denen nach Erdgas gebohrt wurde: Neben Wels und Bad Hall sind dies in den 1920er Jahren auch Buchkirchen, Ebelsberg, Eisenhub, Enns, Grieskirchen, Haiding, Haigermoos, Kleinmünchen, Ibm, Inding, Lambach, Lamprechtshausen, Lengfelden, Leopoldskron, Leoprechting, Lustenau, Mauerkirchen, Mettmach, Ober- und Unterteufenbach, Oftering, Rohr, Simbach, Schallerbach, Suben, St. Florian, St. Georgen im Attergau, Wallern, Wildshut, Wimsbach, Winetsham.

Im Jahr 1937 förderten die oberösterreichischen Erdgasbetriebe 61.050 Kubikmeter Erdgas im Gesamtwert von 12.348 Schilling.

In geringen Mengen wurde man auch in Wels noch fündig; so stieß unter anderem 1947 die Welser Erdgasgesellschaft bei Tiefbohrungen in der Pernau auf Erdgas, welches als Treibstoff für Kfz’s Verwendung fand. Zwar waren im Jahr 1948 noch immer 70 Erdgasquellen für Heiz- und Beleuchtungszwecke in Betrieb, mit der Erschließung industriell bedeutender Gasmengen in Wels konnte jedoch nicht mehr gerechnet werden.

Neue, private Erdgasbohrungen sind heute aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht mehr möglich. Nur mehr vier Grundbesitzer sind in Wels übrig geblieben, die seit annähernd 100 Jahren eigene Erdgasquellen betreiben. Die private Erdgasnutzung darf nur unter strengen Auflagen fortführt werden. Die Grundeigentümer, die sich zu einem Verein zusammengeschlossen haben, hüten ihre Energiequellen sorgsam, sind auf strenge Sicherungsmaßnahmen bedacht und verwenden das gewonnene Erdgas zur Warmwasseraufbereitung, zum Kochen und zum Heizen.

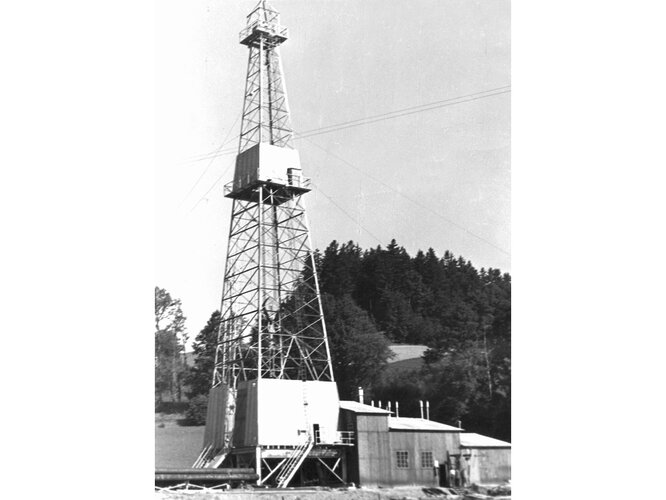

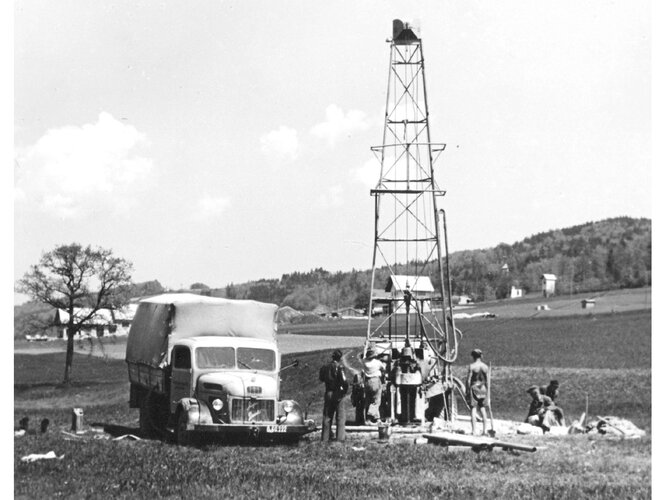

Ein Professionalisierungsschub

1947 erteilte die Republik der 1935 gegründeten und später verstaatlichten Rohöl-Aufsuchungs-A.G. (RAG) Forschungsaufträge zur Untersuchung bestimmter Teile der Molassezone. Ab 1951 begann ein bis heute fortgeführtes „seismisches Meßprogramm zur Erforschung des Molassegrundes“, dessen erster großer Erfolg die Tiefbohrung Puchkirchen 1 war, wo man auf ein großes Ölfeld stieß. Weitere bedeutende Erdölfunde folgten in Ried (1959), in Voitsdorf (1962/63) sowie in einigen weiteren Orten nördlich und westlich davon.

Die RAG stellte einen eigenen seismischen Trupp auf, der im Jahr 1950 seine Tätigkeit aufnahm und kurz darauf erste seismische Profile und Karten hervorbrachte. Nach Abschluss des Staatsvertrages übergab die Republik Österreich der RAG die Aufsuchungs- und Gewinnungsrechte für ihre früheren „Forschungsgebiete“ und später noch für weitere Aufsuchungsgebiete.

1963 wurden Gasfelder in Schwanenstadt 3 (1963) und Lindach 2 (1965) angebohrt, danach folgten Erdgasfunde in Offenhausen, Atzbach und Puchkirchen. In den 1970er Jahren zählten Hocheck, Munderfing und Pfaffstätt zu den wichtigsten Fundorten. Oberkling folgte 1995 und als letzter bedeutender Gasfund in Oberösterreich ist Hilprigen (2002) zu nennen.

Für Oberösterreich sind im Bereich der Erdöl- und Erdgasgewinnung die Vorkommen im Alpenvorland von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung und insbesondere auch die in Thann und Puchkirchen geschaffenen Speichermöglichkeiten für Erdgas.

Erdgasspeicher

Nachdem das Puchkichner Erdgasvorkommen weitgehend ausgefördert war, begann man die „in ca. 1100 m Tiefe befindliche Lagerstätte ab 1982 sukzessive in einen unterirdischen Gasspeicher" umzubauen. Nach Ausbauarbeiten in den Jahren 1995 und 2002 verfügen die Speicheranlagen in Puchkirchen (RAG) und Thann (OMV) heute über ein Speichervolumen von ca. 700 Millionen m³.

Zukünftig liegt der Schwerpunkt der Gasexploration „im Bereich der Schuppenmolasse und in jenem Teil des Vorlandes, der durch 3D-Seismik erschlossen worden ist.“

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2006