Erdgasexploration

Erdgas zählt zu den bedeutendsten und umweltfreundlichsten Energiereserven der heutigen Zeit. Von den Vorkommen, die weltweit vermutet werden, ist erst gut ein Viertel exploriert. Die Forschung und Entwicklung von Verfahren zur Aufsuchung von Erdöl- und Erdgasvorkommen schreitet erfolgreich voran: Die Techniken im Bereich der Geophysik und der 3-D-Seismik wurden in den letzten Jahren zunehmend verbessert und liefern wertvolle Anhaltspunkte, ob in einer Lagerstätte Erdgas vorhanden ist und wirtschaftlich gefördert werden kann.

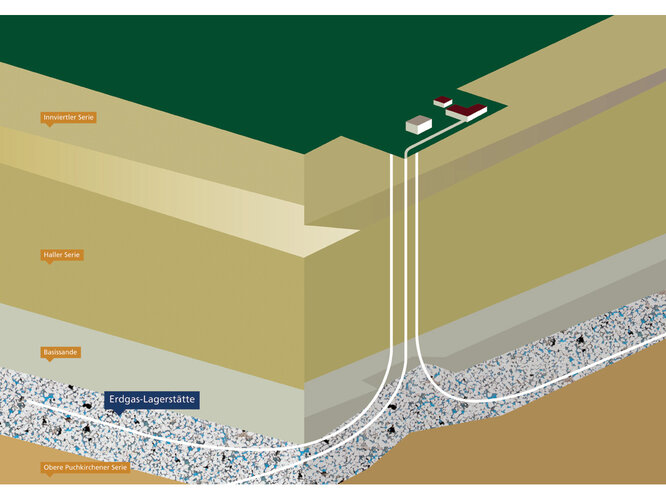

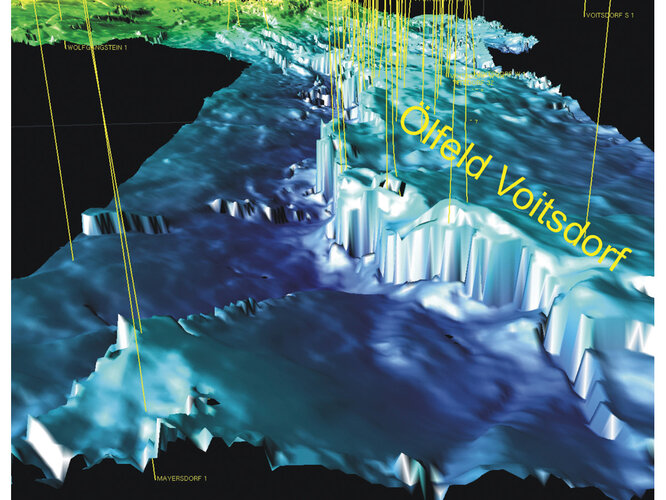

Mit Hilfe der 3-D-Seismik können heute dreidimensionale Modelle des Untergrundes erstellt werden, was die Erkennung von potentiellen Lagerstättenstrukturen ermöglicht und präzise Größenabschätzungen erlaubt. Auf Basis der Modelle lassen sich Bohrungen sehr genau planen. Die Weiterentwicklung der Bohrtechnik hat dazu geführt, dass heute Lagerstätten in mehr als 2.000 m Wassertiefe gefördert werden können. Durch abgelenkte Bohrungen von Plattformen offshore oder Bohrplätzen onshore werden Ziele erbohrt, die in mehr als 11 km Entfernung liegen (horizontal). Es können Hochdruck-/Hochtemperatur- Lagerstätten mit Temperaturen von bis zu 200°C und mehr als 1.000 bar Druck gefördert werden. Dadurch können Lagerstätten erschlossen werden, die in der Vergangenheit nicht zugänglich waren.

Fördermethoden

Die Untersuchung geologischer Schichten erfordert Tiefbohrungen. Die allerersten Tiefbohrungen dienten der Suche nach Wasser und reichen bis weit vor Christi Geburt zurück.

Dabei gab und gibt es drei grundsätzliche Probleme zu überwinden:

1. Die Zerstörung der Bohrlochsohle zur Vertiefung der Bohrung, dem eigentlichen Bohrvorgang

2. Die Entfernung und der Abtransport des bei der ersten Phase angefallenen Gesteinsmaterials

3. Die Sicherung des hergestellten Hohlraumes gegen Verbruch

Ein altes Prinzip stellte das Schlagbohrverfahren dar, in welchem diese genannten Phasen getrennt voneinander erfolgen. In einem ersten Schritt wird die Bohrlochsohle zerstört, in einem zweiten der Bohrschmant zutage gefördert (wodurch in bestimmten Abständen der Meißel ausgebaut werden muss). Zur Abstützung der Bohrwand werden von Zeit zu Zeit Rohre eingebracht.

Eine Verbesserung des Verfahrens stellte die Entwicklung des Spülschlagbohrverfahrens dar, bei dem eine Vereinigung der ersten beiden Phasen erfolgte. Diese System wurde in Europa von Albert Fauk weiterentwickelt und unter dem Namen Fauk Rapid Bohrkran bekannt.

Das gängigste Verfahren zur Erdgasförderung ist seit mehr als 100 Jahren das Rotary-Verfahren, bei dem ein Meißel nicht wie bisher in schlagende, sondern in rotierende Bewegung versetzt wird, der in das Gestein eindringt. Die Härte des Gesteins beeinflusst das Vorankommen der Bohrung, welches zwischen wenigen Metern pro Tag oder mehreren hundert Metern pro Tag schwankt. Der Durchmesser des Bohrloches variiert zwischen 10 und 70 Zentimetern. Mittels einer Spülung wird zugleich für die Kühlung des Meißels, die Stützung der Bohrlochwand und die Förderung des zerkleinerten Gesteinsmaterial aus dem Bohrloch gesorgt.

Da in tiefen Gewässern Landbohrmethoden nicht angewendet werden können, wurden schwimmende Bohranlagen entwickelt, die Bohrungen in einer Wassertiefe von bis zu 3.000 Metern ermöglichen.

Erdgasspeicherung

Um auf jahreszeitliche Schwankungen des Inlandsbedarfes reagieren zu können und zum Ausgleich der kontinuierlichen Förderung, wird im Sommer Importgas in Speichern „zwischengelagert“. Alte Erdgaslagerstätten eignen sich sehr gut zur Einspeisung, Speicherung und Wiederförderung von Erdgas. Österreichische Untertagespeicher befinden sich in Schönkirchen, Tallesbrunn, Puchkirchen und Thann.

Redaktionelle Bearbeitung: Elisabeth Kreuzwieser, 2006