Österreich-Ungarn war auf einen längeren Krieg überhaupt nicht vorbereitet. Die militärische Ausrüstung war zum Teil veraltet und nicht einheitlich, die Ausbildung befand sich auf dem Niveau des 19. Jahrhunderts ("Manöversoldaten", "Sandkastenspiele"). Mindestens genau so gravierend waren das Fehlen der zivilen Kriegsvorbereitung wie die Sicherstellung der Nahrungsmittelgrundlage und die Versorgung mit kriegswichtigen Gütern. Nach der ersten Euphorie und der Hoffnung auf einen schnellen Sieg stellte sich bald Ernüchterung ein.

Versorgungsschwierigkeiten, Hunger, Krankheit

Die verheerenden Verluste zu Beginn des Krieges in Russland drückten auch auf die Stimmung der Bevölkerung, da gerade Oberösterreich viele Gefallene zu verzeichnen hatte. Mit Fortschreiten des Krieges wurden auch die Auswirkungen im Hinterland immer gravierender. Es fehlten die Arbeitskräfte in Industrie und Landwirtschaft. Die Versorgung mit kriegswichtigen Dingen und Lebensmitteln wurden immer schwieriger. Die Ablieferungsverpflichtungen drückten schwer auf die Bevölkerung. Hunger und Seuchen (spanische Grippe, Ruhr, Blattern) breiteten sich aus. In Oberösterreich gab es zahlreiche Kriegsgefangenenlager. Das Kronland hatte damals 800.000 Einwohner und musste für 200.000 Kriegsgefangene und Internierte sorgen.

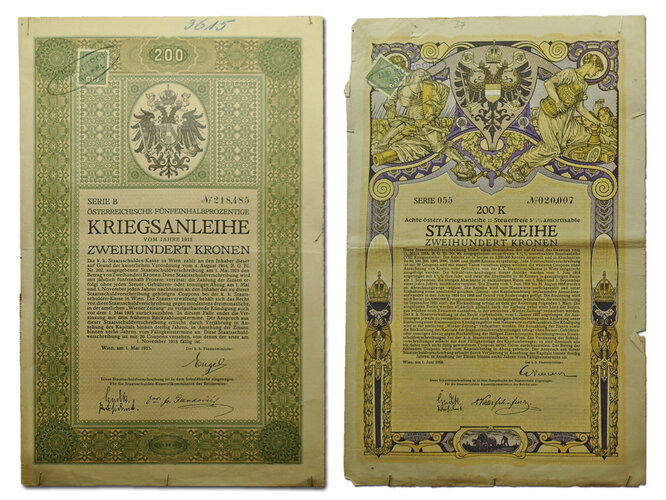

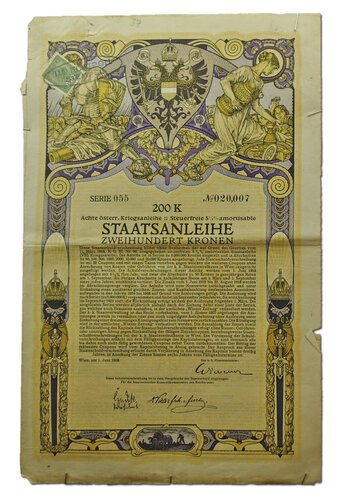

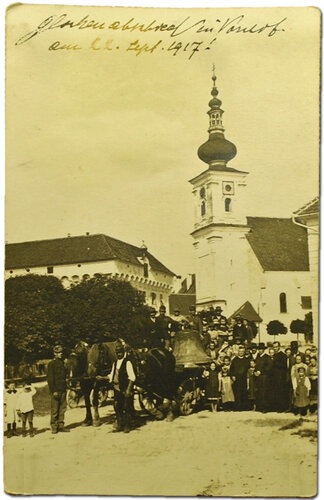

Kriegsfinanzierung

Der ganze Krieg wurde durch Kriegsanleihen finanziert. Diese Anleihen waren bald nicht einmal das Papier wert auf dem sie gedruckt waren. Zur Not kam nun auch der Verlust der Ersparnisse; viele Menschen lieferten auch ihr Edelmetall ab („Gold gab ich für Eisen“). Alle Metalle, vor allem aber Buntmetalle von Kupferdächern, Kirchenglocken, Orgelpfeifen, Türschnallen,… wurden eingesammelt.

Versorgung der Bevölkerung

Zu Kriegsbeginn sorgten sich die Behörden kaum um die Versorgung. Aber schon 1915 mussten zahlreiche Lebensmittel und andere wichtige Gebrauchsgüter rationiert werden: Zucker, Fette und Öle, Fleisch, Milchprodukte, Brot, Mehl, Kartoffeln, Most und Kohle. Trotzdem traten Hunger, Mangelwirtschaft und Schwarzmarkthandel immer mehr in Erscheinung. Ein sogenanntes "Kriegskochbuch" lieferte "100 Rezepte zur Bereitung billiger, auf Grund kriegswichtiger Forderungen zusammengestellter und erprobter Speisen". An eigens eingerichteten Sammelstellen mussten Knochen, Haare, Obstkerne usw. abgeliefert werden; die Kinder schickte man aus um Brombeerblätter zur Teebereitung in den Lazaretten zu sammeln.

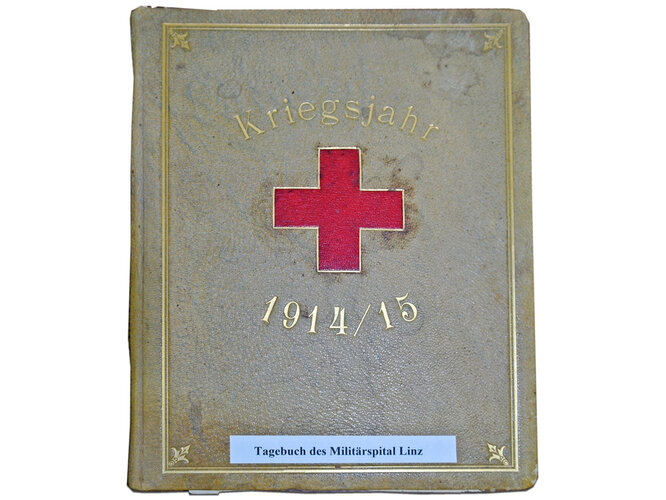

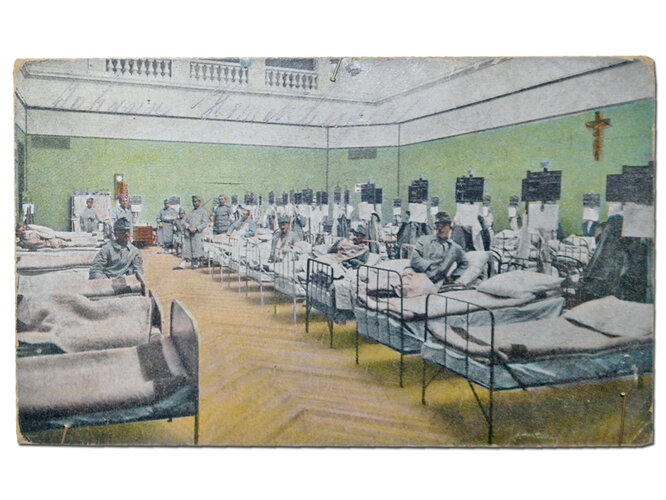

Kriegsfürsorge

Kriegsfürsorgeorganisationen sammelten "Liebesgaben" wie Bekleidung, Sachspenden, Nahrungsmittel für die Frontsoldaten. Über Postkarten, Briefpapier, Verschlussmarken und Briefmarken mit Aufschlag versuchte man Geld für die Versorgung der Lazarette und Spitäler, für Witwen und Waisen hereinzuspielen.

Autoren: Alfred Hollinetz, Rudolf Hüttner

Vorchdorf im Ersten Weltkrieg - Dokumentation zur Ausstellung im Heimatmuseum Vorchdorf im Schloss Hochhaus in den Jahren 2014 und 2015.