Die Alchemie der Anfangszeit war eine Verbindung zwischen experimenteller Naturwissenschaft und Naturphilosophie, in die medizinische und mystische Komponenten einflossen. Die Bezeichnung Alchemie stammt aus der Übersetzung arabischer Texte im 12. Jh..

Spagyrik ist die pharmazeutische und therapeutische Umsetzung der Alchemie.

Die Geschichte der Alchemie geht bis ins Alte Reich Ägyptens um 3200 v. Chr. zurück, als die Werkstätten, die die Kultgegenstände für die Tempel erzeugten, besondere Fähigkeiten im Abbau und der Verarbeitung von Metallen entwickelten. Ab 600 v. Chr. versuchte man diese Vorgänge mit der Naturphilosophie zu erklären.

In der alexandrinischen Alchemie nahm man ab 100 n. Chr. Bezug auf antike Mythen. Symbole von Leiden, Tod und Auferstehung prägten diese Phase. Schon in dieser Zeit gewann die Suche nach dem „Lapis philosophorum“, dem Stein der Weisen, der unedle Metalle in Gold verwandeln sollte, an Bedeutung.

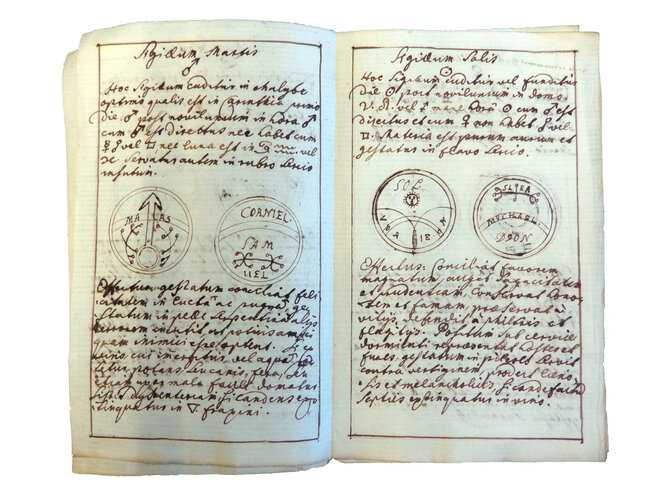

Die byzantinische Alchemie zwischen 700 und 1100 entwickelte neue Symbole und Fachbegriffe, aus denen eine Geheimlehre mit bildhaften Verschlüsselungen entstand.

In der gleichzeitig entstehenden arabischen Linie führte man griechische Naturphilosophie, Mythologie und Magie weiter. Im „Corpus Gabirianum“ (8.-10.Jh.) wurde das erste Mal die Herstellung eines Elixiers beschrieben, das unedle Metalle in edle verwandeln und als Allheilmittel (Panazee) Krankheiten therapieren sollte. Die Alchemie teilte sich nun in zwei Gruppen: eine pragmatische mit klaren wissenschaftlichen Bezeichnungen und eine esoterische mit geheimen Zeichen, die nur ausgewählten Personen zugänglich war.

In Mitteleuropa gab es bis etwa 1000 n. Chr. keine Alchemie, sondern nur Metallschmelzer, Glockengießer und Farbenhersteller. Mit Transmutationen (Umwandlungen) befasste man sich nicht. Erst mit den Kreuzzügen erreichten arabische Texte Europa. Um 1200 entstand durch Michael Scotus die „Ars alchemie“.

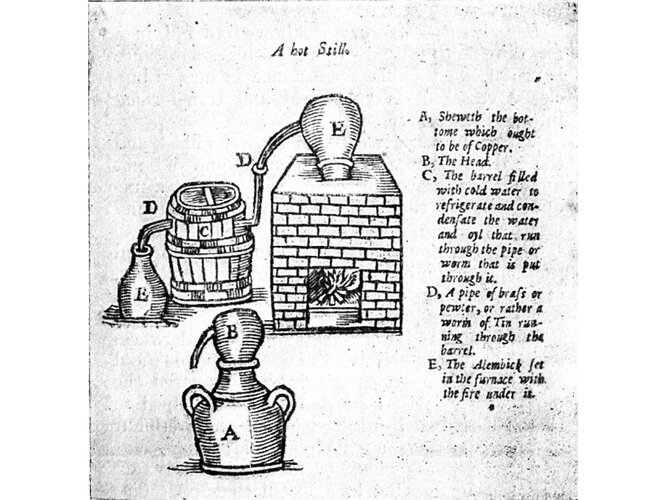

Wichtige Werke waren um 1300 die „Summa perfectionis magisterii“ des Geber latinus, ein eher wissenschaftlich nüchternes Buch, in dem man versuchte, Schwefel und Quecksilber in reiner Form herzustellen und sie zu Gold zu mischen. In Johannes de Rupescissas Werk (um 1390) wollte man die Quintessenz aus Naturstoffen wie Wein, Blut, Kräutern, Mineralien etc. gewinnen, um aus ihnen durch Destillation ein Allheilmittel zu schaffen.

Paracelsus (1493 - 1561) lehnte dies ab, er wollte lieber für jede Krankheit ein eigenes Heilmittel. Menschliche Krankheiten hatten nach seiner Ansicht fünf Ursachen: Gestirnseinflüsse, durch den Körper aufgenommenes Gift, Vorherbestimmung und Konstitution, Einfluss der Geister, unmittelbaren Einfluss Gottes. Diese bewirkten ein Ungleichgewicht der den Körper bestimmenden Grundsubstanzen: Schwefel (Sulphur, Seele), Quecksilber (Merkurius, Geist) und Salz (Sal, Körper). Er bediente sich auch der Signaturenlehre, Signaturen sind „Stempel“ in der Natur, die auf Ähnlichkeiten oder innere Zusammenhänge hinweisen und durch die Planeten in den Dingen hinterlassen wurden. So würden z.B. äußere Eigenschaften wie Form und Farbe von Pflanzen Rückschlüsse auf deren Wirkung geben. Seine Theorien baute er auch auf dem hermetischen (okkulten) Prinzip der wechselseitigen Übereinstimmungen zwischen dem Menschen als Mikrokosmos und der Welt als Makrokosmos auf. Er beschäftigte sich besonders mit der Herstellung von Heilmitteln mit Hilfe chemischer Verfahrenstechniken. Dies bezeichnete er als Spagyrik.

Nach Paracelsus kam kaum mehr Neues in die Alchemie. Die Suche nach dem Stein der Weisen verlagerte sich auf die Klöster und Fürstenhöfe und brachte die Alchemie nach und nach in Verruf.

Dennoch entstand durch das Experimentieren auch viel Nützliches wie die Porzellanherstellung in Meißen oder die Herstellung von Rubinglas, die Friedrich Kunckel von Löwenstern (1630 - 1703) entdeckte.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Gelehrtenmagie - Dokumentation der Ausstellung im KULTURAMA Schloss Tollet vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.