Der Glaube an Gespenster und Wiederkehrer hat zwei Wurzeln: die Angst vor einem plötzlichen Tod und die Angst vor denen, die eines unnatürlichen Todes gestorben waren.

Steinzeit: Gefesselte Skelette oder solche mit zertrümmertem Schädel weisen darauf hin, dass man Angst hatte, der Tote könnte, wenn er in unversehrtem Zustand sei, wiederkommen. Auch die riesigen Steinplatten auf Gräbern oder die überdimensionierten Grabhügel sollten vielleicht den Toten an einer Wiederkehr hindern.

Römer: Sie hielten Tote für gefährlich und versuchten sie durch Opfer gnädig zu stimmen. Tote konnten, dachte man, Krankheiten und Wahnsinn schicken. Man glaubte auch, sie würden in den Gräbern weiterleben, erst nach Ende der Trauerzeit würde die Seele den Körper verlassen. Gefährlich waren nur „Untote“, die nicht ins Jenseits gelangen konnten, weil sie ertrunken, ermordet oder hingerichtet worden waren oder sich selbst getötet hatten. Auch das Sterben vor dem eigentlich vorbestimmten Termin oder das unbestattet oder unbetrauert Bleiben einer Leiche konnte Wiederkehrer erzeugen. Deshalb musste ein rituelles Begräbnis stattfinden, hatte man keinen Leichnam, schuf man deshalb Leergräber. An den Tagen der „Lemuria“, Tage an denen die Toten zurückkehren konnten (9.,11.,13. Mai), schlug man auf Erzgefäße, um sie zu vertreiben.

Germanen: In merowingischer Zeit (400 n. Chr. - 750 n. Chr.) fand man in Lothringen Skelette, deren Schädel durchbohrt war, ein Buch mit Urkundenabschriften (um 750) erklärt diesen Brauch mit der Abwehr von Spuk. Die Franken im 10. bis 12. Jahrhundert köpften die Leichen ihrer Feinde und steckten die Köpfe auf eine Stange, damit der Tote sich nicht rächen könne.

Vermutlich brachten die Franken, als sie Teile des Hausruckviertels besiedelten, ihre Vorstellungen mit nach Oberösterreich.

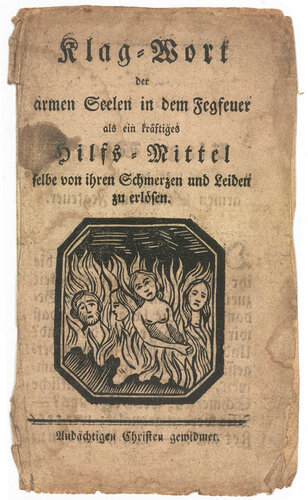

Christentum: Zuerst war die Vorstellung wiederkehrender Toter undenkbar, es gab nach dem Tod nur Himmel oder Hölle. Erst mit der Entstehung der Idee des Fegefeuers änderte sich diese Sichtweise. Es entstand der Glaube, Seelen könnten ihre Vergehen im Fegefeuer, wie Papst Gregor der Große (6. Jh.) meinte, aber auch an Läuterungsorten des Diesseits büßen.

Um 1170 - 1200 setzte sich die Lehre vom Fegefeuer durch. Seelen, die nicht rein genug waren, in den Himmel zu kommen, aber auch nicht böse genug für die Hölle, mussten an einem außerirdischen Ort gereinigt werden. Ihre Zeit dort konnten ihnen Gebete der Lebenden verkürzen. Aus dem „Reinigungsort“ wurde nach und nach ein Feuer, das Fegefeuer. Die Volksvorstellung von diesem wurde besonders durch Dantes „Göttliche Komödie“ (um 1320) geprägt, in der ein Läuterungsberg für verschiedene Arten von Sünden beschrieben wird. Zuletzt müssen die immer höher steigenden Seelen ein Feuer durchschreiten.

In künstlerischen Darstellungen unterscheidet man Hölle und Fegefeuer dadurch, dass die Menschen in der Hölle den Blick gesenkt halten, die im Fegefeuer erheben Blick und Hände zu Gott, weil sie noch Hoffnung haben.

Die Arme Seele, die mit Menschen Kontakt aufnahm, um Erlösung zu erbitten, galt als ungefährlich, daneben gab es aber noch den gefährlichen Wiederkehrer, den man schon in vorchristlicher Zeit kannte, der andere Familienmitglieder in den Tod nachholte.

Das typische Aussehen der Geister ist das letzte Bild, das man von Toten vor dem Begräbnis hatte, das blasse Gesicht und das lange weiße Totenhemd wurden zum Erkennungsmerkmal der Geister.

Martin Luther wandte sich gegen die Vorstellung, man könne durch Kaufen von Ablässen Arme Seelen aus dem Fegefeuer befreien. Er lehnte die ganze Lehre vom Fegefeuer ab, weil es dafür zuwenig biblische Zeugnisse gebe und der Mensch nur durch den Glauben Gottes Barmherzigkeit erreichen könne. An Geister glaubte er dennoch, er hielt sie aber für Teufelsgespenster. Mit diesen dürfe man gar nicht kommunizieren und auch nicht auf ihre Wünsche eingehen. Durch Gebete und Festhalten am Glauben könne man sie bannen.

In der katholischen Meinung dagegen war es eine gute Tat eine Arme Seele zu erlösen.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Gelehrtenmagie - Dokumentation der Ausstellung im KULTURAMA Schloss Tollet vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.