Die meisten Marienwallfahrten entstanden in der Zeit der Gegenreformation, als Reaktion darauf, dass die Protestanten nichts von einer Marienverehrung gehalten hatten. Vor der Reformationszeit gab es in 37 Kirchen 39 verehrte Marienstatuen und ein „heilbringendes“ Gemälde.

Die häufigste Mariendarstellung war die stehende Statue mit dem Jesuskind, z.B. in Scharten aus dem Anfang des 16. Jh., in Schauersberg bei Wels aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in Steinerkirchen am Innbach von 1481 und in Waizenkirchen befand sich eine Marienstatue, die heute verschwunden, aber auf einer Abbildung festgehalten ist. Darstellungen Marias als „Nikopoia“, als dem Betrachter frontal gegenüberstehende Maria mit Kind, gab es z.B. in St. Marienkirchen bei Eberschwang.

Das Vesperbild, die Pietá, entwickelte sich in Deutschland ab dem 13. Jahrhundert. Es wurde z.B. in Ottensheim verehrt.

In der zweiten Hälfte des 16. Jh. bis in die Gegenwart kamen 174 neue Marienwallfahrten mit 111 Statuen und 70 Gemälden dazu. Auch ältere Kulte wurden durch die Marienverehrung ersetzt, so entstand in Hehenberg anstelle der Verehrung des St. Veit ein Marienkult. Auch die Kolomankirche in Altenhof am Hausruck erhielt 1729 eine Marienstatue, die ihr den Namen Maria-Altenhof und den Status einer Wallfahrtskirche eintrug.

Zu den alten Darstellungsformen kamen nun auch Nachahmungen von „ausländischen“ Gnadenbildern, besonders die der „schwarzen“ Madonna von Altötting und der Maria Loreto aus Salzburg.

Während sich die Altöttinger Madonna im ehemals bayrischen Innviertel verbreitete, fand man die Loreto-Madonna vorwiegend in Altösterreich.

Die späteste Mariendarstellung war die Maria-Lourdes, die als Modeerscheinung erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand.

Ganz spezielle Mariendarstellungen waren die „ägyptische Maria“ aus Altschwendt, deren Körper ganz behaart ist und eine Marienbüste in Kallham, mit eingesetzten Haaren.

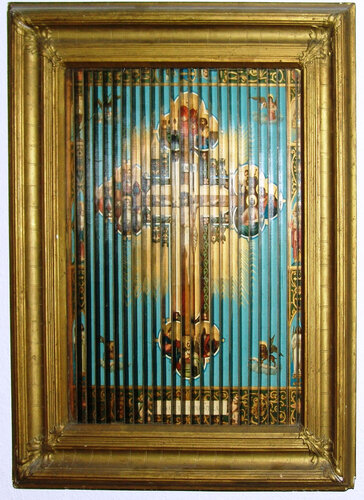

Mit der Gegenreformation entstanden auch Gnadenbilder als Gemälde. Besonders das Passauer Mariahilfbild setzte sich durch. Ein solches ist z.B. in Peuerbach und in St. Thomas zu sehen, beide wurden durch Pfarrer Josef Graf Thürnheim um 1750 gestiftet.

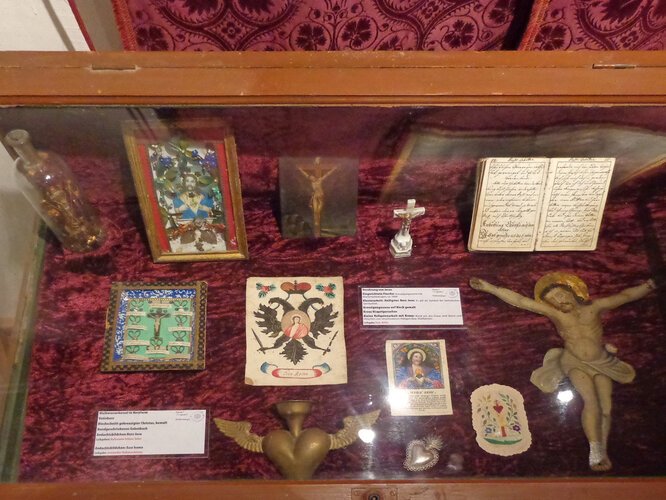

Ein der Sage nach wundertätiges Marienbild befindet sich am Kalvarienberg in Grieskirchen, es ist eine Maria-Landshut-Darstellung, eine Maria mit gesenktem Haupt. Kultstätten Christi gibt es in 35 Orten mit 37 Kultgegenständen. Sie sind alle relativ jung und stammen aus dem Beginn des 18. Jh. Meist stellen sie die Passion und den Tod am Kreuz dar. Ein Kreuz, das 1693 von der Donau angeschwemmt worden war, wurde z.B. in Aschach an der Donau und in Hofkirchen an der Trattnach eine Kopie des Ährenchristus aus Siebenbürgen verehrt. Auch als Kalvarienberg erfuhr der Kreuzestod Christi Wallfahrten. Der bekannteste ist wohl der von 1665 in Linz.

Im Innviertel war, vermutlich durch Einfluss des Heilands auf der Wies, der Schmerzensmann, der Ecce homo, besonders beliebt. Er wurde z.B. in Andrichsfurt verehrt.

Oft in kostbare Gewänder gekleidet, erfuhr das Jesuskind, besonders in Frauenklöstern, liebevolle Pflege durch die Nonnen. Z.B. in Christkindl bei Steyr, und bei den Karmeliterinnen in Linz verehrte man das „holdseliges Jesukindlein“.

Die Dreifaltigkeit wurde besonders bei Katastrophen oder Seuchen wie der Pest angerufen. Von Sonntagsberg in Niederösterreich ausgehend, fand sie auch bei uns Verbreitung. Der wichtigste Kultbau ist die Dreifaltigkeitskirche in Stadl Paura. Sie ist durch die Dreizahl geprägt, drei Türme, drei Tore, drei Altäre, drei Fenster… und wurde von Abt Maximilian Pagl gestiftet, weil die Pest Lambach und Stadl Paura 1713 verschont hatte. Auch Andrichsfurt hat eine Pfarrkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit mit Gnadenstuhlfiguren und in Pötting bei Andrichsfurt, in der Mariabründlkapelle befand sich auch ein Gnadenstuhl, beide aus der Schwanthaler-Werkstätte.

Wallfahrten zu wundertätigen Hostien sind meist sehr alt. Die älteste Hostienwallfahrt war in Heiligenstatt bei Friedburg, wo sich eine Hostie im Wald nicht von weltlichen Händen aufheben lassen wollte. Dieser Vorfall führte um 1400 zur Gründung des Stiftes Mattighofen. In Hart bei Pischelsdorf waren es geraubte Hostien, die beim Heurechen entdeckt wurden und 1515 zum Bau einer Wallfahrtskirche führten. In Bad Hall wurde vom Hostienwunder in Deggendorf ein Blutstropfen gespendet.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Gelehrtenmagie - Dokumentation der Ausstellung im KULTURAMA Schloss Tollet vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.