Der gläubige Adelige sah im Tod nicht das Ende, sondern einen Übergang in eine andere, bessere Welt. Deshalb bereitete man sich auf das Sterben vor. Dies sieht man nicht nur an den Mementi Mori, den Reisetödlein und den Wendeköpfen, es gab auch viele Gebetsbücher, die die „Kunst des Sterbens“, die „Ars Moriendi“ lehren sollten. Es waren meist kleine gedruckte Bücher, deren Texte sich an Gebildete richteten, deren Bilder aber auch Analphabeten verstehen konnten.

Darstellungen von Sterbenden, Engeln und Teufeln, die um deren Seele stritten, Höllenbilder und Fegefeuerdarstellungen prägten dabei die Vorstellung der Menschen vom Jenseits. Eines der bekanntesten war das „Hortulus animae“ (Seelengärtlein), von dem sich ein Exemplar auch in der Bibliothek der Jörger in Schloss Tollet befunden hat. Im Buch wurde dem Sterbenden geraten, an seinem Glauben festzuhalten und seine Sorgen um Familie und weltlichen Besitz hinter sich zu lassen.

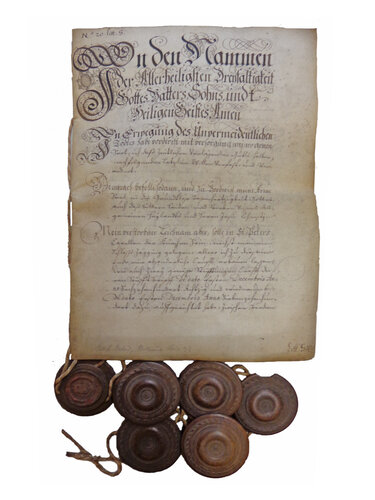

Wie sehr die Adeligen diese Ratschläge zu beherzigen versuchten, zeigen die Einleitungen und Formulierungen in den Testamenten. Karl Jörger schrieb um 1620: „Gedenke des Todes, alles kommt von Gott, bedenke die Ewigkeit.“ Dorothea Jörger, als Evangelische der ersten Stunde, legte in ihrem Testament um 1550 ihren Kindern die Verbreitung von Luthers Lehre ans Herz und bat Jesus um Kraft und Stärke „aus diesem Jammertal zu scheiden“.

Der katholische Besitzer des Schlosses Aistersheim, Otto Achaz von Hohenfeld, bestimmte 1685, „nachdem er betrachtet und zu Gemüthe geführt die Vergänglichkeit dieser Welt“, dass für ihn 2000 Seelmessen gelesen werden. Um seine Seele möglichst schnell aus dem Fegefeuer zu befreien, sollten zudem noch 700 Gulden an arme Leute verteilt werden.

Auch Quintin Jörger, ein wieder katholisch gewordener Jörger, der um 1650 Kämmerer Kaiser Ferdinand III. war, traf in seinem Testament 1701 Vorkehrungen für seine „arme Seele“. Nach seiner Bestattung bei seinen beiden bereits verstorbenen Gemahlinnen, in der Kirche Kleinhain, wo er eine Gruft errichten hatte lassen, sollten 1.000 Messen gelesen und 3.000 Arme mit einem Groschen beschenkt werden.

Das Begräbnis eines Adeligen lief nach bestimmten Regeln ab. Die Zeit zwischen Tod und Begräbnis konnte manchmal einige Wochen betragen, wenn man die Leiche zum Heimatsitz überführte. Dies machte bestimmte Einbalsamierungsvorgänge nötig. Im 18. Jahrhundert wurden auch die Eingeweide, besonders das Herz, an anderen Orten als der restliche Körper bestattet, die Eingeweidegräber entstanden.

Adelige Begräbnisse verursachten oft enorme Kosten, weil z.B. die ganze Familie und die Dienstboten neu eingekleidet wurden, Epitaphe, Totenschilde, Bahren, Kerzen und Särge bezahlt werden mussten.

Die aufwendigen Leichenzüge berühmter Persönlichkeiten wurden oft in Bildern festgehalten. Voran schritten Knaben, die für den geistlichen Stand bestimmt waren, mit einem schwarzen Kreuz. Es folgten Bruderschaften, Hausgesinde, Kleriker und Adelige mit Trauerfahnen.

Erst danach kam die Bahre mit dem Verstorbenen und dahinter schritten die eigentlichen Leidtragenden. Männer und Frauen gingen in Schwarz, Männer trugen eine Klagebinde aus Taft, mit der man das Gesicht während der „Klage“ verhüllte. Die Frauen gingen verschleiert. Ab dem 16. Jahrhundert entstand der Brauch ein „Castrum doloris“, ein Trauergerüst, aufzustellen. Ein solches „Castrum doloris“ findet man z.B. auf den Bildern des Leichenzugs Ferdinand I.

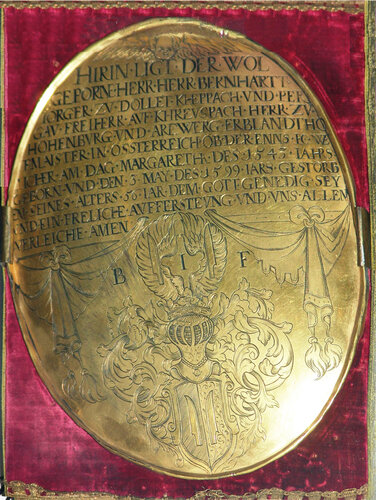

Nach dem Begräbnis blieb der Totenschild zurück und die Epitaphe, Grabdenkmäler mit Inschriften.

Wie teuer solche Begräbnisse waren, zeigen die noch erhaltenen Rechnungen für das Begräbnis des Sohnes Hans Jörgers 1623. Sie brachten den letzten Besitzer Tollets aus dem Geschlecht der Jörger an den Rand des Ruins.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Gelehrtenmagie - Dokumentation der Ausstellung im KULTURAMA Schloss Tollet vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.