Alexander von Suchten, Landschaftsarzt in Linz

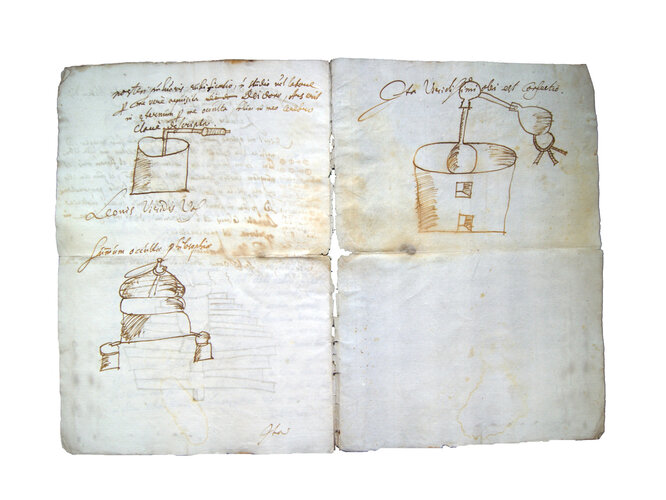

Seine Familie stammte ursprünglich vom Niederrhein, übersiedelte dann aber nach Danzig, wo sie sehr einflussreich wurde. Alexander besuchte das Gymnasium in Elbing und studierte danach in Löwen Philosophie und Medizin. Um 1545 hielt er sich am Hof Albrechts von Preußen auf, zwischen 1549 und 1552 stand er als Alchemist bei Ottheinrich von der Pfalz in Diensten, von 1554 bis 1557 war er am polnischen Königshof zu Krakau. Nach einem Studium in Ferrara wurde er Doktor der Medizin und arbeitete mit einem Straßburger Arzt zusammen im Elsaß. Im Herbst 1574 übernahm er die Stelle eines Landschaftsarztes in Linz, wo er am 7. November 1575 verstarb.

Seine Werke waren stark an Paracelsus angelehnt, er wandte sich aber gegen die Möglichkeit einer Transmutation der Metalle, das Goldmachen hielt er für Scharlatanerie.

Er sah die Aufgabe der Alchemie im Dienste der Gesundheit und sich als Arzt, nicht als Goldmacher. Seine „prima materia“ war das Antimon, das auch von Agricula gerne angewandt wurde.

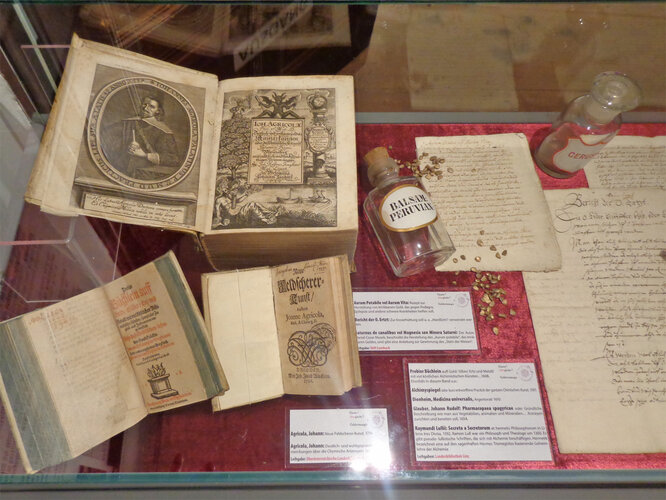

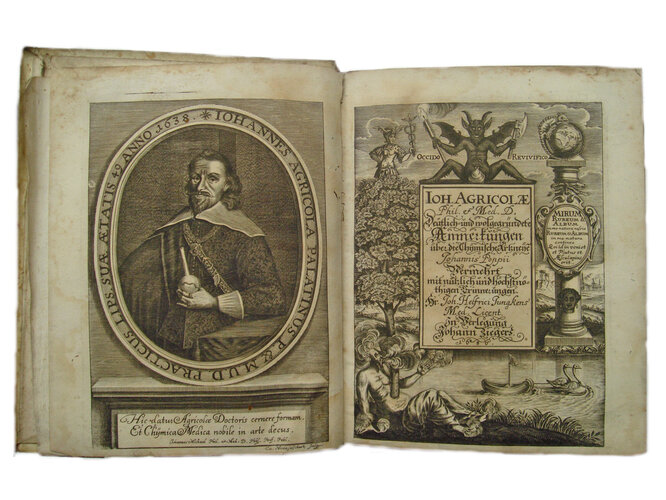

Johann Agricula (1590 - 1668) und die Macht des flüssigen Goldes

Johann Agricula wurde 1590 in Neunburg vorm Walde in der Oberpfalz geboren. Seine Jugend verbrachte er als fahrender Schüler, war jedoch 1606 am Gymnasium in Quedlinburg und ab 1607 an der Universität Königsberg. Die Jahre 1611 bis 1614 verbrachte er überwiegend in Österreich, wo er den Bergbau im Salzkammergut kennen lernte. 1615 wurde er in Basel Doktor der Medizin und war in Frankenhausen und Altenburg in Thüringen Stadtarzt. 1622 wurde er Oberaufseher einer Saline in Sulza am Inn, wobei er sein Wissen, das er im Salzkammergut erworben hatte, nutzte. Durch den Dreißigjährigen Krieg wurde er von seinen Gütern, die er mit seinem Vermögen erworben hatte, vertrieben. Er unterrichtete an der Universität Leipzig, wo er die „Chymische Medicin“, in der er auch Erlebnisse aus Oberösterreich schildert, schrieb. Seinen Lebensabend verbrachte er als Stadtphysikus von Breslau in Polen.

In Bad Ischl behandelte er einen 14-jährigen Knaben, der über die Stiege gestürzt und seitdem stumm war. Er war das Kind reicher und vornehmer Eltern, deren Namen Agricola leider nicht nennt. Diese hatten schon nach Salzburg, Wels und Linz um einen „Medico“ geschickt, aber keiner hatte helfen können. Der Vater kam zu Agricola, der in Gmunden wohnte und bot ihm 1.000 Dukaten für seine Hilfe an. Er begann mit dem jungen Mann eine Kur, bei der er ihm Aurum Potabile, flüssiges Gold, gab. Mit Antimon reinigte er ihn, schweißtreibende Mittel und Laugen wurden ergänzend eingesetzt. Durch die Lauge, deren Rezept im Buch angegeben ist, konnte er seine Zunge zumindest wieder heben. Das Aurum Potabile wurde ihm mit Kirschwasser verabreicht. Die Kur war schließlich erfolgreich, denn nach zehn Tagen begann der Knabe wieder zu sprechen.

Alexander Sehfeld und die Kunst des Goldmachens

Er gilt als einer der letzten Adepten (Alchemisten, die das Goldmachen beherrschen) und wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Oberösterreich geboren. 10 Jahre lebte er im Ausland, um die Kunst der Alchemie zu lernen. 1745 oder 1746 kam er nach Rodaun, einem Badeort in der Nähe Wiens, wo er angeblich Gold machte. Der Bademeister Friedrich, bei dem er wohnte und dessen Frau und Tochter konnten den Vorgang öfter beobachten, bei dem er Zinn mit Hilfe eines roten Pulvers in Gold verwandelte. Da die beiden Frauen begannen, das Geheimnis herumzuerzählen und weil Sehfeld so große Mengen Gold in Umlauf brachte, wurde sogar Kaiserin Maria Theresia auf ihn aufmerksam und ließ ihn verhaften. Er wurde verhört und sogar gefoltert, doch er verriet das Geheimnis seiner Kunst nicht. Schließlich erfuhr Kaiser Franz die Geschichte, ließ Sehfeld frei, aber er wurde ständig von zwei Offizieren begleitet, die dem Kaiser über alles Bericht erstatteten. Plötzlich war aber Sehfeld samt seinen beiden Bewachern verschwund en. Noch zweimal hörte man von ihm. Einmal schenkte er dem Sohn eines Apothekers in Amsterdam ein Fläschchen mit einer Tinktur, ein andermal gab er in Halle einem Apothekergehilfen ein wenig graues mattes Pulver, das er „Gradirglas“ nannte. Er gab die Anweisung, Silber zu schmelzen und dieses Pulver darauf zu geben. Der Apothekergehilfe befolgte die Anweisung und zu seinem Erstaunen wurde aus dem Silber Gold, für das er 36 Reichstaler erhielt.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Gelehrtenmagie - Dokumentation der Ausstellung im KULTURAMA Schloss Tollet vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.