Vorstellungen und Personifikationen des Todes vom Mittelalter bis in den Barock

Der Sensenmann ist die bekannteste Allegorie des Todes. Schon 1220 wurde er im „Dialogus miraculorum“ mit einer Sense dargestellt, und im ausgehenden Mittelalter, in Johannes Tepels „Ackermann aus Böhmen“, als „Schnitter“ bezeichnet. In den Totentanzdarstellungen des Spätmittelalters wird er zum nackten oder mit einem Leichentuch bekleideten Skelett. Nach dem 14. Jahrhundert trug er manchmal ein Stundenglas, z.B. auf Dürers Stich „Ritter, Tod und Teufel“. Im Laufe des 17. Jh. wurde das Leichentuch zu einem Umhang oder einer Kutte mit Kapuze.

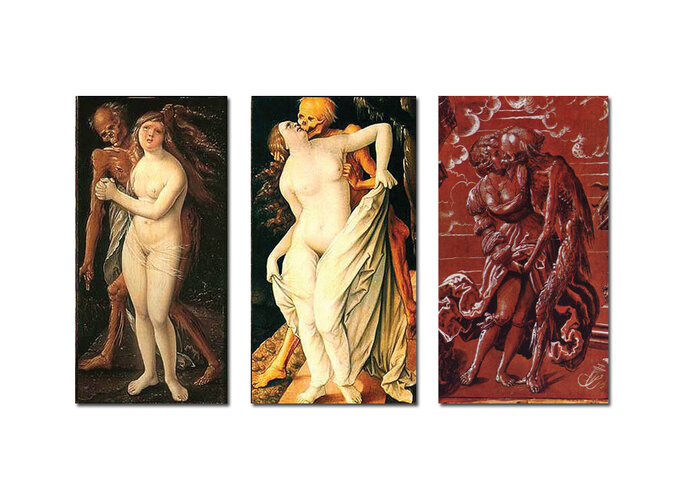

In der makaberen Kunst zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert gab es sehr drastische Bilder des Todes. Verwesende Leichen wurden ebenso dargestellt, wie von Würmern zerfressene oder mit Kröten bedeckte Körper. Das Entstehen dieser Darstellungen fällt in die Zeit der Pest-epidemien und dürfte durch sie veranlasst worden sein.

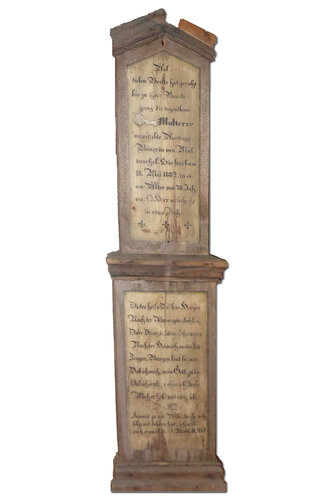

Die Totentanzdarstellungen entstanden ab dem 15. Jh. durch Theaterstücke, in denen 24 verschiedene Personen, nach ihrem Rang absteigend, Wechselreden mit dem Tod führten. Szenen dieser Stücke wurden an Kirchhofmauern gemalt und gelangten schließlich in die Kirchen. Besonders in Deutschland hielt der Totentanz Einzug in die Buchmalerei.

Ab dem 17. Jahrhundert setzte sich eine neue Sicht des Todes durch, er wird hauptsächlich als belebtes Skelett dargestellt, als etwas Fremdes und Erschreckendes, das weder Himmel, Erde noch Hölle angehört. Er taucht hinter Menschen auf, schaut ihnen über die Schulter, packt sie an den Haaren oder fasst einer jungen Frau auf einem Bild von Nikolas Deutsch sogar lüstern zwischen die Beine.

Das Skelett, das Spaß daran hat, den Menschen zu jagen, wird zur Hauptgestalt der barocken Bilderwelt.

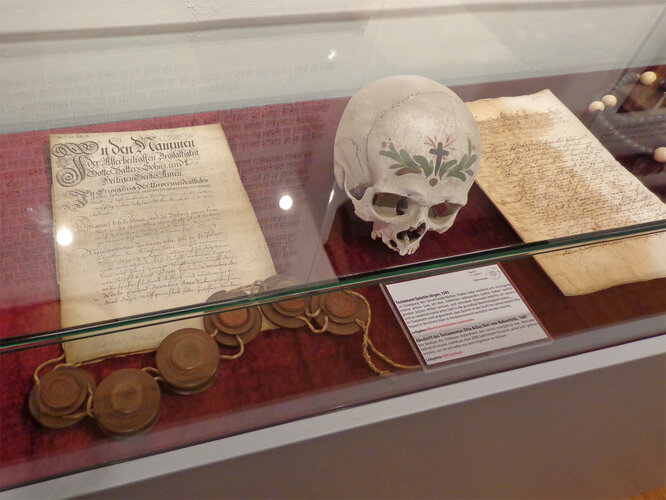

In Kirchen und auf Kanzeln, in Friedhöfen aber auch auf Spieluhren, Ringen, Broschen und Alltagsgegenständen, der Tod war allgegenwärtig. Reisetödlein entstanden, die man immer bei sich trug, damit sie an das „Memento mori“, das „Gedenke des Todes“ erinnerten.

Der Vanitas Gedanke, der Gedanke an die Vergänglichkeit alles Irdischen, prägte die Bildsprache des Barocks. Auf vielen Gemälden findet man Symbole der Vergänglichkeit wie niederbrennende Kerzen, Sanduhren oder Wendeköpfe, die auf einer Seite ein Gesicht, auf der anderen einen Totenschädel zeigen.

Autoren: Irene und Christian Keller, 2014

Glaube? Aberglaube? – Gelehrtenmagie - Dokumentation der Ausstellung im KULTURAMA Schloss Tollet vom 26. April bis 2. November 2014 und 2017.