Bedeutende Fundensembles aus Enns

Der Hafnerabfall aus dem Garten der Borromäerinnen

Im Garten des Klosters der Borromäerinnen, an der so genannten „Rauhripp“ am Schmidberg, wurde im Zuge der Verlegung der Bundesstraße im Jahr 1931 Hafnerabfall durch Dr. Josef Schicker geborgen. Die am Schmidberg ansässigen Hafner warfen dort ihre Werkstattabfälle weg.

Die missratenen Stücke zeigen Auswirkungen von zu hohen Brenntemperaturen, wodurch die Gefäße mitunter stark verzogen und der Scherben dick aufgegast ist; auch sind rötliche Flecken an den Oberflächen von ungeregelter Sauerstoffzufuhr während des reduzierend geführten Brandes zu beobachten.

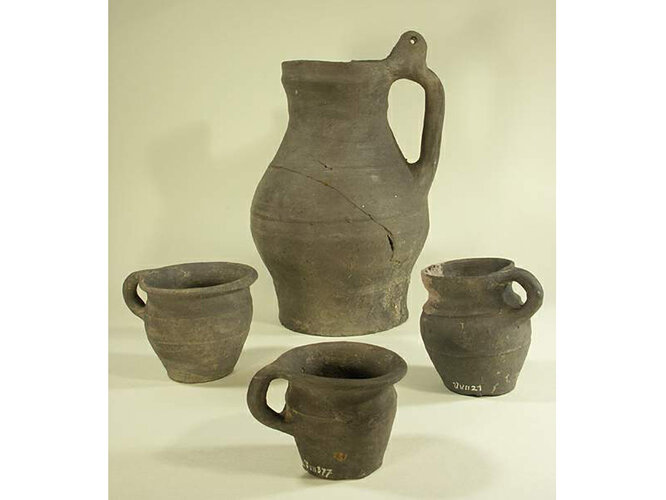

Die meisten hier aufgefundenen Gefäße sind aus graphithaltiger Irdenware, auf denen als Hafnermarken Druckmulden, quadratische Einstiche und einfache Stempel in Form des Bindenschildes auf dem Rand angebracht sind. Dieser Hafnerabfall repräsentiert die im Donauraum während der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts geläufigen Formen.

Das Formenrepertoire umfasst neben schwach bauchigen Töpfen mit verdicktem Kremprand und steilwandigen Schüsseln ein reichhaltiges Spektrum an Krug- bzw. Kannenformen, wie Bügelkanne, bauchige Rohrkanne, einen Krug mit angarnierter Deckelhalterung sowie mehrere Henkelflaschen („Plutzer“), bei denen die Henkelgarnierung nicht gelang, da alle vorliegenden Exemplare Abbruchstellen der Henkel aufweisen.

Die kleinen Henkeltöpfe dienten vermutlich als Trinkgefäße. Bei den Deckelformen überwiegen Flachdeckel, seltener vorhanden sind Hohldeckel. Auch figurale Ausformungen wurden hergestellt, wie der Deckelknauf in Form eines Hundekopfes und der bekleidete menschliche Rumpf belegen.

Weiters ist durch eine Wölbkachel nachgewiesen, dass auch Ofenkeramik von den hier ansässigen Hafnern gefertigt wurde.

Der Ennser Latrinenfund im Dechantenhof

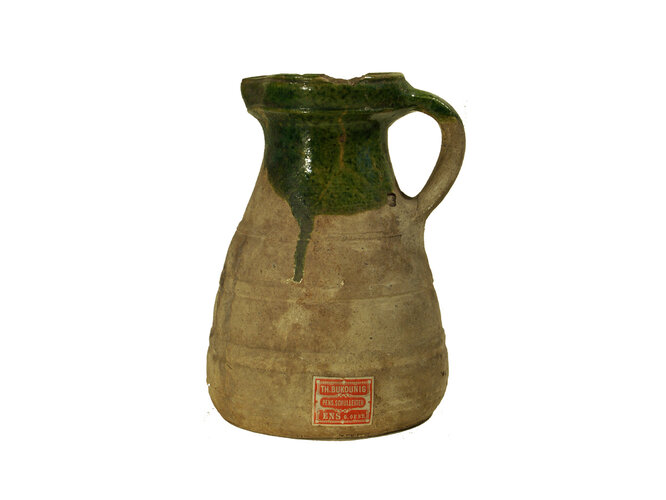

Bereits 1894 wurde im Hof der damaligen Mälzerei Mauthausner Straße 11 (im ehemaligen Dechantenhof) beim Räumen einer Senkgrube der bis heute bedeutendste Fund spätmittelalterlicher Gefäße in Oberösterreich durch Theodor Bukounig geborgen. Die Latrinenverfüllung enthielt viele ganze und wenige gering beschädigte Gefäße, die um die Mitte des 15. Jahrhunderts hergestellt wurden.

Das Formenspektrum der reduzierend gebrannten Keramik zeigt mehrheitlich schwach bauchige Henkeltöpfe mit randständigen Ösenhenkeln. Außergewöhnlich sind Rohrkannen, bei denen das Rohr zugleich als Einfüllöffnung und Ausguss dient, an der seitlich angarnierten Öse kann ein Stöpsel für den Verschluss mit einer Schnur befestigt werden.

Ungewöhnlich ist die große Zahl an Krügen und Kannen verschiedener Größe. Der schwach gezogene Ausguss der Kannen liegt meist nicht diagonal dem Henkel gegenüber. Die Henkelflasche („Plutzer“) erscheint im Gegensatz zu jenen von der Rauchripp wesentlich kleiner und zarter. Als Hafnermarken sind, mit Ausnahme des Henkeltopfes aus graphithaltiger Irdenware, nur einfache Druckmulden zu beobachten.

Innerhalb dieses Fundbestandes erscheinen erstmals oxidierend gebrannte Gefäße überwiegend mit grüner Innenglasur in größerer Zahl. Es sind Gefäßformen, wie sie vermutlich bei Tisch Verwendung fanden, etwa ein Krug und Kannen in verschiedenen Formen, ein balusterförmiges Gefäß, das vielleicht als Becher anzusprechen ist, sowie eine Schüssel. Auch einmal sind die Rohrkannen mit olivfarbiger Außenglasur und einmal mit grüner Innenglasur vertreten.

Anhand der Funde aus der Latrine im ehemaligen Dechantenhof kann die kulturgeschichtliche Seite der Keramik näher beleuchtet werden. Töpfe mit und ohne Henkel ebenso wie die reduzierend grau gebrannten Kannen waren in Küche und Haushalt in Verwendung. Das gehobene Milieu des damals dort residierenden Dechanten dokumentiert das glasierte Tischgeschirr wie Schenkkannen, Krüge und die Schüssel zum Auftragen von Speisen.

Eine Gewölbeaufschüttung

Die Funde der Gewölbeaufschüttung des Hauses Hauptplatz 8, die beim Abtragen des Fußbodens im ersten Stock im Juni 1968 durch den Hausbesitzer Fritz Kamptner geborgen wurden, repräsentieren das dritte spätmittelalterliche Fundensemble aus Enns, das aus dem 15. Jahrhundert stammt.

Die Gefäßformen beschränken sich zum überwiegenden Teil auf Kremprandtöpfe und Krüge bzw. Kannen aus stark graphithaltiger Irdenware. Deren Hafnermarke ist ein charakteristischer Stempel, der bereits einmal auf einem Henkeltopf des Latrinenfundes nachgewiesen ist.

Bei den Kannen aus der Gewölbeaufschüttung wurde die Marke sowohl auf der Henkeloberseite als auch auf der Randaußenseite und neben der unteren Henkelangarnierungsstelle angebracht. Diese Form der Marke tritt gehäuft in Fundmaterialien im Raum Enns zutage. Mit Schnittkerben und Druckmulden sind in diesem Keramikbestand noch immer die älteren Formen der Markung zu beobachten.

Bemerkenswert sind dick anhaftende Beläge auf der Innenseite der großen Kannen bzw. Krüge, die auf eine Verwendung als Kochgefäß schließen lassen, wie sich überhaupt im Spektrum der Gewölbeaufschüttung - mit Ausnahme des Losticer Bechers als importiertes Trinkgefäß - keine eindeutigen Belege für ein spezifisches Tischgeschirr wie in der Latrinenverfüllung des Dechantenhofes finden.

Autorin: Alice Kaltenberger, 2007

Tonspuren. Keramik vom 12. bis 20. Jahrundert - Dokumentation einer Ausstellungstrilogie im Stadtmuseum Wels-Burg, dem Museum Lauriacum in Enns und dem Heimathaus-Stadtmusem Perg vom 1. Juni bis 4. November 2007.