Ried in der Riedmark

Im Unteren Mühlviertel war durch die für die Keramikherstellung gut geeigneten Tonvorkommen eine Vielzahl an Hafnereien in größeren und kleineren Orten in Betrieb. So etwa auch in Ried in der Riedmark (Bezirk Perg), wo im Jahr 2003/04 anlässlich eines Umbaues des Hauses Klostergasse 5 in der Baugrube zahlreiche Keramikscherben aus dem späten 18. Jahrhundert gefunden wurden. Dass es sich um Hafnerabfall handelt, belegt eine Brennstütze“, die als Stapelhilfe für eine raumsparende Konstruktion für Teller oder flache Schüsseln in horizontaler Lage im Brennofen diente. Dafür waren zwei solcher Brennstützen nötig.

Im 18. Jahrhundert werden in Ried die beiden Häuser mit den Nummern 19 und 21 als Hafnerhäuser bezeichnet. An diesem Ort sind Hafner seit dem 17. Jahrhundert namentlich erwähnt und zwar 1660 Martin Frech und seit 1677 Mitglieder der Familie Koller. Der letzte archivalisch nachgewiesene Hafner in Ried war Leopold Koller. Er starb 1781.

Im 20. Jahrhundert wurde Keramik in Fabriken in größerem Umfang hergestellt.

„Erste Oberösterreichische Steingutfabrik Prägarten K. B. Greiner & Co“

1905 wurde die „Erste Oberösterreichische Steingutfabrik Prägarten K. B. Greiner & Co“ auf dem Gelände der „Bruckmühle Nr. 78 in Prägarten“ gegründet. Diese verkaufte 1911 ihre Liegenschaften an die „I. O. Ö. Steingutfabrik Prägarten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung“. 1924 wurde die Fabrik stillgelegt, mit 1. Jänner 1929 wurde die Gesellschaft aufgelöst und am 31. Dezember 1931 gelöscht.

Nur eine kurze Episode stellte ab 11. Mai 1925 die „Steingutfabrik di Giorgio“ dar, die fabriksmäßig Steingutgebrauchsgeschirr erzeugte. Als Fabrikant wird Rudolfo di Giorgio in Schöndorf bei Vöcklabruck genannt. Nur wenige Stücke aus dieser Produktion haben sich mit der entsprechenden Marke erhalten.

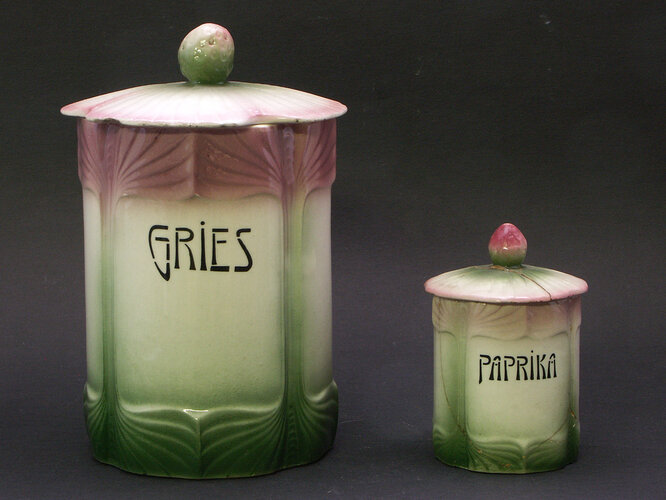

In Zeiten großer Nachfrage waren in der Steingutfabrik bis zu 100 Mitarbeiter beschäftigt. Ein Teil der Produktion ging, mit den entsprechenden fremdsprachigen Aufschriften versehen, in die Kronländer der Monarchie und nach England. Das Produktionsprogramm lässt sich anhand einer aus dem Jahr 1907 erhaltenen „Preis-Liste“ belegen. Für einen gehobeneren Kundenkreis waren demnach neben Tafelgeschirr diverse „Haushaltsgarnituren“ im Programm, bestehend aus Gemüse- und Gewürztonnen, Essig- und Ölflaschen, Salz- und Mehlbehälter, ergänzt durch Nudelroller, Notiztafel, Milchkannen verschiedener Größe, Gurkenhobel, Sand-, Seifen- und Sodabecher bis zur Küchenuhr.

Die Dekore trugen Namen wie „Elisabeth“, „Maria Theresia“ oder „Margarita“ mit Margeritenblumen, „Delft“ mit Windmühlen und „Zwiebel“ mit blauem Zwiebelmuster. Weitere Dekore mit Kleeblatt oder geometrischen Mustern erhielten Nummern als nähere Bezeichnung. Ebenso waren die dazu gehörenden Etagèren und Nudelrollerhalter aus Holz im Angebot.

Für die Firmengründung der „Ersten Oberösterreichischen Steingutfabrik K. B. Greiner & Co.“ waren neben der günstigen Verkehrslage durch die bereits 1872 vollendete Eisenbahnlinie Linz-Budweis, die Wasserkraft der Feldaist sowie die nahen Rohstoffvorkommen - Kaolin, Ton und Sand - ausschlaggebend. Als Brennmaterial wurde Kohle für den Brennofen hauptsächlich aus Tschechien eingeführt.

Das Museum Pregarten präsentiert eine Reihe von Objekten aus der „Ersten Oberösterreichischen Steingutfabrik Prägarten“.

„Oberösterreichische Keramik“ St. Peter bei Freistadt. Nach dem ersten Weltkrieg wurde für die neu entstandene Republik Österreich mit seinen Alpenregionen und dem Aufkommen des Tourismus, die so genannte „Alpenblumenkeramik“ zum identitätsstiftenden Symbol. Diese repräsentierte den Stolz der Einwohner des Landes. Diese reich verzierte Keramik stellt den letzten Ausläufer handwerklich gefertigter Irdenware dar, die ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts als Kunst- bzw. Zier- und „Andenkenkeramik“ in riesigen Stückzahlen einen breiten Abnehmerkreis fand.

Die wichtigsten Produzenten dieser Keramik waren Betriebe in Liezen und St. Peter bei Graz (Steiermark), in Radstadt (Salzburg) sowie in Scheibbs und Deutsch Wagram (Niederösterreich).

In Oberösterreich wurde solche Keramik in Gmunden durch die Firma Schleiß (1932-1980), in Linz durch die Firma Czap (1933- 1982), in Vöcklabruck durch die Firma Gollhammer (ab 1919) und in St. Peter bei Freistadt (1925-1959) erzeugt.

In St. Peter, Gemeinde Waldberg, 2 km westlich von Freistadt gelegen, wurde zunächst Gebrauchskeramik durch die Firma „Freistädter-Tonwarenfabrik. B & H. ob. Öst." industriell produziert, bis 1925 der Linzer Zahnarzt Dr. Zemann begann, Keramik auf traditionelle Weise zu fertigen. 1934 wurde die Werkstatt von Johann Bartel übernommen und die Firma „Oberösterreichische Keramik" gegründet. Johann Bartel, früher Generalvertreter großer Porzellanfabriken, baute den einfachen Betrieb des Vorgängers aus und stellte aufwendig durchbrochene, bunt glasierte Keramik mit applizierten Früchten und Blumen im Stil der Zeit her.

Der Rohton wurde aus Grotental bei Rainbach (5 km nördlich von Freistadt) bezogen. Als Brennmaterial wurde Torf aus Labach mit der Feldbahn zur Hafnerei gebracht. Vor dem zweiten Weltkrieg exportierte das Unternehmen 50 % der Produktion in die Südost- Staaten und nach Südamerika.

Auch nach dem Krieg fand die Ware guten Absatz. Noch in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden Pferdefuhrwerke voll mit Keramik aus St. Peter bei Freistadt nach Wien gebracht. Doch änderten sich in den späten 1950er Jahren die Mode und der Geschmack der Abnehmer, sodass das Unternehmen 1959 seinen Betrieb einstellen musste.

Autoren: Alice Kaltenberger, Alois Scheuwimmer, 2007

Tonspuren. Keramik vom 12. bis 20. Jahrundert - Dokumentation einer Ausstellungstrilogie im Stadtmuseum Wels-Burg, dem Museum Lauriacum in Enns und dem Heimathaus-Stadtmusem Perg vom 1. Juni bis 4. November 2007.